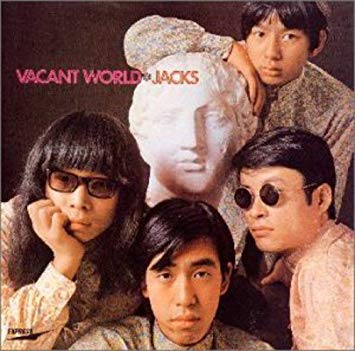

1960年代の後半に忽然とアルバム・デビューしたジャックスは、はっぴいえんどと並んで日本のロックを語るときに欠かせない存在である。

しかし68年のデビュー・アルバム『ジャックスの世界』を発表するとほぼ同時に、ギターの水橋春夫が脱退の意思表示を明らかにしたため、思うように活動ができずに早すぎた幻のバンドとして伝説になっていくしかなかった。

ジャズのレコードをリリースし始めたばかりで、ほんの小さなレーベルだったタクトからシングル盤の「からっぽの世界」が発売されたのは1968年3月のことらしい。

そのときのメンバーは早川義夫(ギター・ピアノ・ヴォーカル)、谷野ひとし(ベース)、木田高介(ドラム・パーカッション・サックス・フルート、本名は桂重高)、水橋春夫(ギター・ヴォーカル)の4人だった。

その直後、彼らはパシフィック音楽出版(PMP)の朝妻一郎から声をかけられて契約を結び、同社の原盤でニッポン放送のスタジオでレコーディングを行っている。

そして9月10日に東芝音楽工業からアルバム『ジャックスの世界』を発表し、メジャー・デビューすることが決まった。

無名のバンドがアルバムで、しかも全曲ともメンバーによる自作の楽曲でデビューするというのは、当時としては画期的なことであった。

水橋は1949年に東京で生まれたが、8歳も歳が離れていた兄が熱心なプレスリー・ファンになり、それに影響された姉も音楽好きになったおかげで、小学生の低学年からアメリカのポップ・ミュージックをいつも聴いて育った。

ラジオの洋楽番組にチューニングを合わせていて、とくに気に入ったエヴァリー・ブラザーズやフォー・シーズンズのレコードなどを、家でも熱心に聴いたという。

といっても自分でお金を出して買うわけではなく、レコードが欲しくなると姉とともに母親に頼んで、お小遣いをもらって銀座の松屋デパートレコード売り場まで出かけていった。

水橋がレコードを聴くのが好きなポップス少年からギタリストになっていったのは、1964年から65年にかけてのことで、当時の音楽好きな中高生ならば必ず通る道筋でベンチャーズに刺激されたからだ。

ジャズ・ギターを習っていた兄のギターが家にあったので、中学生の頃からそれも弾くようになっていく。

しかしギターにはあまりのめり込まず、その後もポップス少年のまま、来日アーティストの公演にはほとんど足を運んでいた。

ビーチボーイズ、アニマルズ、ピーター&ゴードン、ビートルズと、かっこいいバンドが好きな音楽ファンであり続けたのである。

そんな水橋が和光高校から和光大学へと進学するうちに、音楽を通した自然な流れで知り合ったのが同級生で、音楽家志望の桂重高だった。

小学2年の時から本格的な音楽教育を受けてきた桂は、親の意見もあって早くから音楽の道で生きていこうと決めていて、東京芸術大学の打楽器科に入学するために新潟県から上京し、和光高校に編入してきた。

そして受験の準備をしながら打楽器を教える一方で、学校の仲間たちともジャックスというバンドを組んでいた。

ジャックスの突出した才能と作品の特異性、バンドの誕生から崩壊までを徹底的に調べた「定本 ジャックス」という研究書を刊行した高護は、桂すなわち木田についてはこう述べていた。

早川義夫という不世出の天才ともう一人の隠れた天才、木田高介がジャックスの音楽の核である。ジャックスの初期の音楽性を印象づけた「からっぽの世界」のフルートや「マリアンヌ」のフリー・ジャズ色の濃いドラムスは木田高介のセンスと才能によるもので、これこそがジャックスの唯一無二の音楽性を形成した決定的な要因である。

高校に編入した時から同級生だった水橋をジャックスに誘ったのは木田で、1967年の初夏にこんな電話がかかってきたのだという。

木田がね、当時の若者にしちゃ、すごく冷静なんですよ。僕が今でも覚えてるんだけどああいう言い方っていうのは、言われたのは初めてなんだけど、お前の弾くフレーズは、すごくいいからって言うんですよ。それが自分にとっては、すごく才能を感じるみたいな、ね。

自分よりも音楽的にレベルがはるか上だと認識していた木田から、そういう言い方をしてもらったことから、「ああ、じゃぁ、木田が言うなら、できるかもしれない」と、自分ではバンド経験が全然なかったのに、水橋はリハーサルの場所に行ってメンバーに加わることになった。

こうして水橋が加入したジャックスはニッポン放送の人気番組『バイタリス・フォークビレッジ』に出演し、まもなく新宿の日立ホールでは「「ジャックスショー」を開催する。

それに対して水橋はすぐに、メンバーたちへ率直な意見を述べたという。

変な劇団と一緒になって、なんか、もう、あの辺は僕すごく嫌いだったんですよ、とても汚い感じがして。なんでって、やっぱりジャックス聴いてくれる人っていうのは、あれとは違うでしょ。単純に、例えば心の美しい女の子が来たら、やっぱりロクなもんじゃない、と思うんじゃないかなあ。で、僕は、あんなもんとやるのやめようっていうのは、これが終わった時、すぐ言いましたけどね。

そういう意味では早川の持つ演劇というバックボーンや指向性と、水橋のキラキラしたポップス的な感性が合わないところは最初からあったようだ。

また常に普通の人の感覚を持っていた水橋は、周囲に流されず自分たちをクールに見つめていた。

ただ、僕がわかってたのは、あくまでもアングラであるって事は、よく言ってたんですけどね。要するに、売れるものがあるからアングラが存在するんだ、みたいなところがありますよね。だから、アングルがメジャーになっても、ちっとも、面白くもなんともないし、そういう感じがあって。

1967年9月に開かれたヤマハ・ライト・ミュージック・コンテストで、ジャックスはフォーク部門で2位に入賞した。

ここで主催したヤマハ音楽振興会の川上源一会長に認められて、プロとしての道が見えてきたかに思えた。

ところがヤマハの担当者に紹介された芸能プロダクションが、まったく音楽に理解がな水商売系の人たちだった。

そこでの扱いに耐えられなくなった早川が、ヤマハ音楽振興会の川上源一会長に手紙を書いて、事務所との関係を断ち切ってもらうことなった。

ジャックスはそんなことから、その後はプロダクションには所属せず活動していく。

しかし事務所のないバンドにはよほどのことがない限り、仕事の依頼が来ることはない。

それはそのまま、バンドに収入がないことを意味する。

スタジオ代などはヤマハのサポートで援助してもらえても、生活費もないのでは将来への不安はぬぐえない。

しかもジャックスのような新しい音楽を志向するバンドは、まわりを見ても他にはまったくいなかった。

エイプリル・フールを解散したはっぴいえんどが登場してくるのは、それから1年後のことである。

それでも状況が少し変わっていったのは1968年の春で、地味ながらも「からっぽの世界」のシングル盤が世に出たからだった。

アンテナ感度の鋭い人たちがジャックスに注目し始めて、ラジオからもぽつりぽつりと「からっぽの世界」が聴こえてきた。

そのタイミングでザ・フォーク・クルセダーズの「帰って来たヨッパライ」を成功させていたPMPから、アルバム制作の話がもたらされたのである。

思い切ってアルバムでデビューするというPMPの朝妻のアイデアと、それを受け入れた東芝音楽工業の判断は当時として破格なものだった。

そして実際に朝妻のディレクションで制作されたアルバムは、完璧ではないにしても十分に満足の行く仕上がりになった。

ジャックスが成り立っていたのはソングライターとしてもヴォーカリストとしても、それまでの日本にはいなかった強烈な自我を表現する、早川義夫の存在があればこそだ。

だが早川の歌を音楽として普遍性をもたせるための土台に不可欠だったのは、谷野ひとしのベースがうねるように出すグルーヴであった。

さらには歌を音楽的に彩ることでわかりやすさを加味していたのは、6~7歳にしてエルヴィスにも反応したという永遠のポップス少年、水橋ならではのセンスが光るギターだ。

揺るがない4人の人間性と音楽性が計算ではなく、自然に音楽を媒介にして混じり合って、ときにはなじんだり反発したりしながら、瞬間瞬間で燃焼する刹那の感覚こそがジャックスのオリジナルだったのだ。

ところがアルバム『ジャックスの世界』が発売になる直前の9月1日、東京の日比谷で行われたイベント終了後に水橋が、バンドからの脱退を申し入れていた。

その時のことを早川義夫は後日、このように語っている。

(水橋が)やめるって言った時は、引き止めたよ、みんな。それだけ水橋のギターっていうのはよかったんだよね。みんな桂も谷野氏も俺もね、みんな気にいってたんだ。

僕の感じの記憶としてはまだ、これからレコードが出るっていう時に話があったけど、だから、いつ正式にやめたのか忘れちゃったけど、これから、がんばっていこうぜ!っていう時に、もうタクトのは盛り返そうぜっていう時に、レコード店廻りも、ほんとに、本気でやっちゃうぜ、みたいな時だよ。

そういう意味ではけんか別れと、かそういうんじゃないんだよね。だから不思議だよね、あれ、その、学校が大事だから、とかそういうことだから。多分、それほど、大学を卒業して会社員になって、ていう夢を壊す程の魅力がなかったんだろうね、ジャックスにね。

その年の11月には木田のアイデアで、ドラムスにつのだひろが加入してバンド活動を再開した。

そして1969年に入るとレコーディングも行われたのだが、結局は空中分解するかのように解散の道を選ぶことになった。

〈参考文献〉黒沢進・高護 編 高護 著「定本 ジャックス」(SFC音楽出版)