写真・井出情児

カルメン・マキ&OZは1976年7月に発表したロスアンゼルス録音のセカンド・アルバム『閉ざされた町』を出したが、原盤を制作したキティ・レーベルや発売元のポリドール・レコードが期待していたにもかかわらず、残念ながら目標としていた売上には及ばない結果に終わった。

同じ年の4月にやはりポリドールから発売されたのがRCサクセションのサード・アルバム『シングル・マン』で、こちらは『閉ざされた町』とは違ってまったくといっていいほど、セールスに関しては期待も注目もされていなかった。

そもそも『シングル・マン』がレコーディングされたのは1974年から75年にかけてのことで、それが井上陽水の独立をめぐる問題のためにとばっちりをこうむる形になって、RCサクセションが事務所内で干されてしまい、1年間もお蔵入りしていたという不幸な経緯があった。

そのためにプロモーションもないがしろにされて、売上もまったく振るわなかったことから秋には廃盤ということになってしまう。

廃盤というのはレコード会社がプレスしないという決定で、作品に対する「死刑宣言」に等しいものだろう。

しかし『シングル・マン』を制作したときのプロデューサーだったポリドールの多賀英典が、翌年にキティ・レーベルを設立して独立し、小椋佳と井上陽水のアルバムが大ヒットしたことによって、RCサクセションをサポートしていく体制が徐々に整っていく。

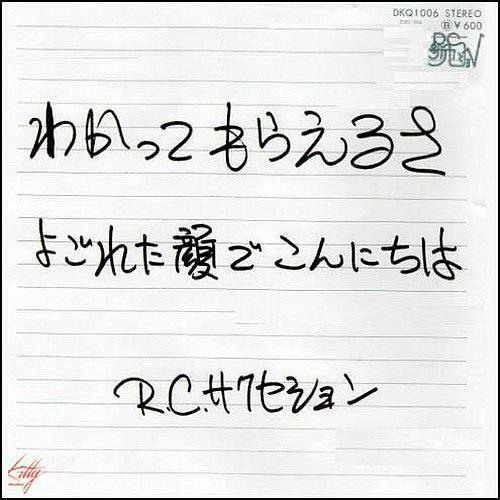

1年半ぶりのレコーディングが行われてシングル「わかってもらえるさ(B面 「よごれた顔でこんにちは」)」が完成し、1976年10月11日にキティ・レーベルから発売になった。

このときもまたレコードはまったくといっていいほど売れなかったのだが、それからまもなくしてRCサクセションをわかってくれるレーベル・メイトが彼らの前に現れた。

カルメン・マキ&OZのリーダー、ギタリストの春日博文である。

春日はその頃、自分たちのラジオ番組を持っていて、『シングル・マン』の曲をよくかけていたという。

そして1977年の春にRCサクセションが出演していたライブハウス、渋谷の「ジァン・ジァン」の楽屋を訪ねてきた。

連野城太郎の著書「GOTTA!忌野清志郎」のなかに、忌野清志郎が語った「春日の影響」という文章が残されている。

「オズの春日です」って感じもうベラベラよく喋(しゃべ)るし、アイツは自信みなぎってるっつーか、根が明るいから、遠慮とかしないし、オレたちみたいにシャイじゃないしさ(笑)。

オレたちは楽屋でふんぞりかえってたけど、ヤツはおかまいなしで、「僕はRCが好きです」とか、あっけらかんと言うわけ。

春日に言わせると『シングル・マン』が気に入ってたらしい。

春日が言うわけ、「イヤーッ、今度そのォー、野音でやるんだけど、いいサポート・バンドがいなくてさーー。

で、RCは僕、大変好きなんでね、よかったらぜひ、一緒にやってくれませんか」なんてね。

オレたち、曖昧(あいまい)な返事しかしなかったけど、春日はひょうひょうと帰ってったよ。

結局、日比谷野音のOZのコンサート…、オレたち前座やることになって。

まぁーっ、これがまたウケなかったわ。

5月21日の本番前、気をつかった春日は差し入れにワインを持って、「どうも、どうも、これでも飲んでください」と挨拶に来た。

それに対してRCサクセションのメンバーは冷たい態度で、「いや、俺たち飲まないから」と突き放したという。

妙にオレたちって、変なところがあるから、いつも人をバカにしたような態度でいた。鎖国みたいな感じ。誰も中に入れないような雰囲気がRCにはあったんじゃない。

人見知りだけど、それでいて自信過剰、オレたち以外のバンドはいっさい認めないって態度とってた。とっつきにくいイメージのバンドだったと思うよ。

せっかくの春日の好意を無視したまま、RCサクセションは自分たちの出番が終わると、さっさと帰ってしまった。

渋谷の屋根裏のライブに春日が現れたのは、それから9ヶ月後のことである。

すっかり人気が低下して観客は14、5人しかいなかったが、その日は珍しくアンコールの声が起こった。

そこに「オレに飛び入りさせろ」と、いきなり楽屋に入ってきたのが春日だった。

オレたち、ポカンとしてたら、手元のギターを取り上げて「オレ、『スロー・バラード』は知ってるから弾かせろ」って、強引なんだよアイツは。

それでね、その場で「スロー・バラード」」のコード教えてさ、ついでにもう一曲「エネルギー」のコードを教えたわけ。

二曲、アンコールやろうってことになってさ。春日とのセッションは初めてだったんだけど、まぁ、失敗したってかまやしねぇっていい加減な気持ちでステージに戻ったよ。

春日がアンプにギターをぶち込んでさ、俺は一応、春日のこと、客に紹介したよ。二曲アンコールに答えた。

そしたら春日、うまかったよーーーもう、びっくりした。

これがプロのギター弾きか!ってぐらいすごかった。ビートあるしね。

その日のステージが終わった後、興奮してさ、オレおもわず春日に言ったよ。「一緒にやってくれ」って。

日をあらためて相談すると、春日の返事は「やってもいいけど、ドラマーは替えたほうがいい」と明快だった。

忌野清志郎は小林和生(リンコ)と相談した上で、「春日を入れるためなら仕方がない」と苦渋の判断を下し、土井耕太郎には辞めてもらった。

そして以前から目をつけていた新井田耕造に声をかけて、新しいメンバーに加わってもらうことになったのだ。

新井田はOZでもレコーディングを手伝ったことがあり、春日もそのテクニックは承知していて異論はなかった。

こうして以前から忌野清志郎が望んでいたバンドのエレキ化と、演奏力のパワーアップが一気に現実のものとなっていく。

しかも春日はライブにおける方向性をはっきり打ち出して、「清志は歌に専念しろ、ギターはオレがやるから」と、ハンドマイクで歌うというスタイルが出来上がっていった。

その一方で、1977年の10月18日に行われた新宿厚生年金会館でのステージを最後に、カルメンマキ&OZは正式に解散することになった。

そして解散後の12月に入ってから、すでにレコーディングが終わっていたサード・アルバム『カルメンマキ&OZ III』が発売された。

前2作にあった重厚な雰囲気や張り詰めた緊張とは異なり、ポップな曲をふくむ様々なタイプの作品が並んでいたが、「解散やむなし」と納得がいく内容でもあった。

23歳だった春日はその頃、ただ自分がやりたいように行動していただけだったという。

忌野清志郎に関してもプロデュースをするという感覚などまったくないまま、アコースティック・スタイルからの転換を試みて苦しんでいるところに居合わせたので、自分がこうしたいと思ったことをそのままやっただけだと語っている。

しかし暗黒時代を抜け出せないで苦悩しているなかで、バンドを辞めようかとまで考えていた忌野清志郎が、音楽にまっしぐらだった春日に活力を与えられたことは間違いない。

それによって内なるエネルギーが湧き上がって、その後の成功へと第一歩を踏み出す結果になった。

春日がもうひとりギタリストがほしいと言った時には、仲井戸麗市(チャボ)に声をかけて手伝ってもらいながら、忌野清志郎は根気強くメンバー入りを説得した。

春日が加入する前からチャボは時々手伝ってくれてたけれど、春日がサイド・ギター欲しいっていうから半ば強制的にチャボをレギュラーに加えたよ。

春日もチャボの雰囲気とかセンスを気に入っててさ。春日、チャボ、新井田そしてリンコとオレーー今のRCにいちばん似た形に近づいた。

チャボと一緒に「雨上がりの夜空に」を作ったのもそのころだよね。

オレは暇にまかせて手紙を書き続けたよ。一緒にやろう、リズムをキメたグループにしようぜって。チャボがRCに入れば絶対、RCは立て直せるって思ってたしね。

こうして流れを整理してみると、自分では「あの頃は直感で動いてるだけで、ただのチンピラだった」と春日は謙遜しているが、その直感と行動力こそが忌野清志郎というバンドマンにとって、最も必要としていたことだったように思える。

(注)本コラムは2019年9月30日に公開されました。文中に引用した忌野清志郎の言葉はすべて、連野城太郎著「GOTTA!忌野清志郎」(角川文庫)からの引用です。