はっぴいえんどが結成されたのは1969年、今年で結成から50年が経つということになる。

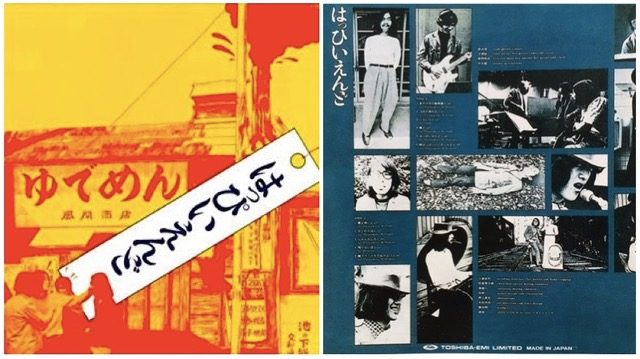

彼らのファースト・アルバム『はっぴいえんど』のレコーディングは、1970年の年明け頃から4月にかけて行われた。

この時、細野晴臣22歳、大瀧詠一21歳、松本隆20歳、そして鈴木茂はわずか18歳だった。

1960年代の終わり頃から、日本のアンダーグラウンドの音楽シーンは、日本語で歌うフォーク派か、英語で歌うロック派かに大きく分かれていた。

フォーク派は、反体制のメッセージを社会に伝えるということにおいて、楽曲はアメリカのカントリーなどから影響を受けながらも、日本語の歌詞で歌うことに意味があると考えた。

一方のロック派には、当時のGS(グループサウンズ)ブームのメジャー路線に背を向け、ロックに日本語は乗らないとの考えで、あくまでも英語のロックンロールというスタイルにこだわりがあった。

バッファロー・スプリングフィールドや、モビー・グレイプなどの音楽を志向していた細野を始め、はっぴいえんどの彼らも、当初はインターナショナルになるには英語で歌うべきだという考えが強くあった。しかし、「英語じゃダメだ」と言い出したのは松本で、毎晩のようにこのことで討論していたそうだ。

しかし、最終的には松本が理屈で言い負かしたのだという。

(まだ)日本で何でもないのに、どうやってインターナショナルになれるんだって気持ちはぼくには強くて・・・。(松本隆)

そして、アルバム『はっぴいえんど』では、大滝曰く「バッファローの音と日本語の融合」を目指すこととなった。

はじめの仕事は日本語はリズムに乗らないという定説をくつがえすことからはじまった。語の区切り方とか、乗りやすい言葉を日常会話や、果ては死語の中から探すという作業から、その〈指向〉がはじまった。そのことを考えれば、日本語でロックを唱うということは、かなりテクニカルな問題だった。そのテクニックには音も詞に関しても、ぼくらは絶対の自信を持っていたと思う。あたりまえのことを実現するだけの話だったから、ぼくらの興味は、どうやって実現するかに注がれるようになった。何を唱うか、じゃなくてどうやったら唱えるか、というのが、はっぴいえんどの指向だった。(松本隆)

そうして、彼らはフォーク派とロック派のどちらにも属することなく、その当時まだ誰もやっていないことに夢中になって心を傾けた。

まさにその頃の心象風景が描かれているのが、アルバム『はっぴいえんど』の1曲目に収録されている「春よ来い」ではないだろうか。

とてつもない夢と理想を胸に抱き、家族の反対を押し切って家を飛び出した青年の姿は、当時の彼らの姿に重なるようでもある。

後に松本はインタビューでこのように語っている。

今考えると「春よ来い」というのは青春歌謡なんですよ。こないだあるアンケートに「スニーカーぶるーす」(近藤真彦のために松本隆が作詞した楽曲)について一言というのがあった。ぼくは冗談めかして「春よ来い」の続編って書いたんだけど・・・ほんとはホンネです(笑)

参考文献:「はっぴいえんど伝説」萩原健太著 シンコーミュージック