1962年10月から12月まで、キース・リチャーズとブライアン・ジョーンズは毎日8時間以上もレコードを聴いて、それを自分たちの楽器演奏で再現させようとしていた。

それは想像以上に厳しい作業だった。

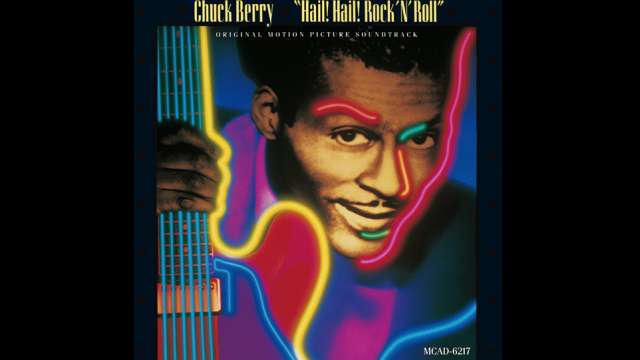

彼らが手本にしていたアメリカのギタリストたち、ロバート・ジョンソンやマディ・ウォーターズ、エルモア・ジェームス、チャック・ベリーは、二人が見たこともない方法で演奏していたからだ。

悪戦苦闘する二人を見ていたイアン・スチュワート(愛称・ステュ)は、こんな言葉を残している。

「二人がやろうとしていたのは、ほかのバンドではやっていなかった。ギターを二本同時に演奏することだった。一本が主旋律を弾いて、もう一本がリズムを刻むのではなくて、キースとブライアンは二人がもっと一体になって、交互にリードをとって、ソロも交代でやって、渾然一体にしようとしていたんだ」

この言葉にはローリング・ストーンズの音楽の本質がある。

キーボーディストとしての才能にあふれたステュはストーンズが結成された時からのオリジナル・メンバー、それもブライアンとともに中心人物だった。

しかしマネージャーのアンドルー・オールダムから、レコード・デビューする際に雰囲気やルックスが合わないという理由で解雇されてしまう。

ストーンズのエンジニアを長く務めたプロデューサーのグリン・ジョンズは、ステュの親友で音楽仲間、そしてルームメイトでもあった。

解雇されたことについて、ジョンズは自伝『サウンド・マン』のなかでこう語っている。

彼がその通達を受けたとき、私はちょうどデッカ・スタジオの隣の部屋にいた。私がその決定に対する嫌悪の面を伝えると、ステュは意外にも、「大いに満足している」と言った。「俺はそもそもポップ・スターとして暮らすという考えにはこれっぽっちの魅力も感じていない、それにあいつらはものすごい成功を収める気がする、だから俺にとっては世界を見て回るのに打ってつけの機会になると思う」。時の経つにつれて、それが実に正しい判断だったことが証明された。

それからもレコーディングとツアーで行動をともにし、ステュはロードマネージャーとして一緒に働いた。

そしていつしか「第6のメンバー」とも言われるようになっていく。

必要なときにはすぐれたピアノ演奏をしてもらっただけでなく、バンドマンなら誰もがほしいと願う役割、すなわち信頼のおける友人であり続けた。

ステュはストーンズが大物になってからも、常に歯に衣を着せなることなく率直な物言いをした。

メンバーの誰に対してもステュは自分の意見をまっすぐにぶつけることができた。

その言動の多くはバンド全体とメンバー個人にいつも前向きな影響を与えて、ステュは縁の下でストーンズに偉大な貢献を果たしていたのだ。

彼らが成功を収めた後でオリジナル曲を書くようになり、新たに進み出した方向性について、ステュはしばらくの間は良しとしなかった。

キースとミックが初めて曲を完成させたとき、二人はメンバーの顔を思い浮かべてこう想像したという。

「アズ・ティアーズ・ゴー・バイ」を持ってローリング・ストーンズのところへ行ったら、「失せろ、二度と戻ってくるな」ってことになったはずだ。

その台詞は間違いなく、ステュの口から真っ先に飛び出てきたはずだった。

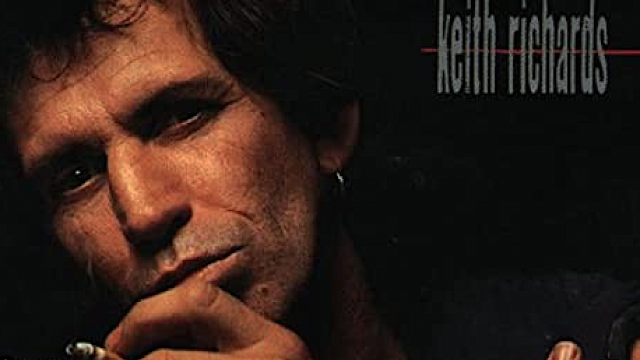

キースの自叙伝『ライフ』には昔からいつも語っているこんな言葉が書いてある。

俺は今もステュのために働いている、俺に言わせれば、ザ・ローリング・ストーンズはあくまで、ステュのバンドなんだ。

ステュは彼の言葉でいうところの「チャイニーズ」、つまりマイナー・コードは弾こうとしなかったという。

伝統的なリズム&ブルースか、ブギウギ形式以外のものは全てお断りだった。

ステュはとにかく自分がやりたくない曲は絶対に演奏しなかった。

だからキースとミックは、ステュにはいつも一目置いて気を使っていた。

彼がやりたくないものやるためには、別の人間を呼んで来なければならい。

そのおかげでストーンズには長きにわたって素晴らしいピアノ奏者が、レコーディングやライブに参加したとも言える。

ニッキー・ホプキンスを筆頭に、ジャック・ニッチェ、ビリー・プレストン、チャック・リーヴェル、そしてスモールフェイセスのイアン・マクレガンと、最高の人材が参加した。

いずれも独自のスタイルを有するその道のスペシャリストで、異なるタイプのキーボーディストが加わったことで、ストーンズは音楽の幅を広げたのである。

それでもステュが弾いてるときのストーンズは、躍動感が格別だったとジョンズは証言する。

彼が入るとまるで違うバンドになった。リズム・セクションは全く別物になった。わたしがこれまで耳にしたなかでは、あれがベストの布陣だ。ステュにはビル、チャーリー、キースと寸分違わず共感しているとしか思えない、並外れた感覚が備わっていた。ステュはわたしがこれまでに会った誰にも似ていなかった。彼は自分がしたいことを、したいときにした。

アルバム『Blue and Lonesome』は、ステュが生きていれば全面的に参加したはずの選曲だった。キースはそれをレコーディング中に、「特にイアン・スチュワートを思い出した」と語っている。