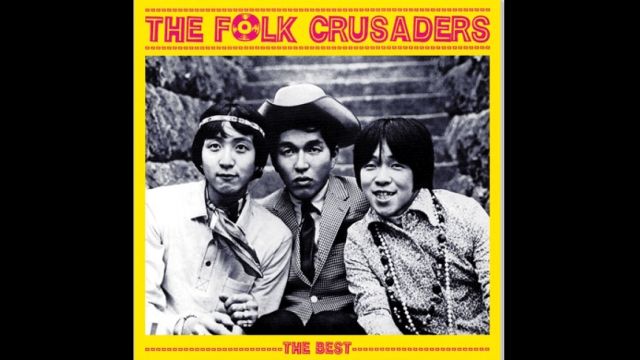

ザ・フォーク・クルセダーズ解散後に医学の道に進んだ北山修は、1987年に「ビートルズ」という本を書き下ろしている。

そこでは日本人にとってのビートルズとはなんだったのかについて、自らの体験を織り交ぜつつも、さまざまな面から解説や考察がなされていた。

そのまえがきのなかでこう記しているのが、とくに印象深かった。

あのときビートルズに飛びついたのは主に女の子であったのに、あまりに男の立場で書いたビートルズ論が多すぎる。だから、もう少し、あのとき若すぎた彼女らの気持ちを汲みとったビートルズの話を書けないものだろうか。

精神分析や心理療法の分野で活躍した臨床心理学者らしく、北山修はモノを創り出す仕事をする人間には、「淋しい子ども時代を送った人が多い」という意見を述べている。

〈創造〉のためには〈若さ〉〈貧乏〉〈無名〉が大きな力になり、モノを創り出すクリエイターには、何かに強く憧れるということが大切だという見方も示していた。

ジョン・レノンやポール・マッカトニーの場合はエルヴィス・プレスリーだったが、北山修も原点は同じであったという。

ポップシンガーになることは、私にとって夢の一つだった。坂本九とエルヴィスに憧れてギターを手に入れた。一九六一年、中学三年生の頃だったと思う。

ポップシンガーになる夢があったことが、生涯の盟友となる加藤和彦が雑誌に出したメンバー募集に反応して、4年後にフォークルが結成されることにつながっていく。

1年でフォークルが解散した後も、北山修はソングライターとして日本の音楽史に残るヒット曲や、歌い継がれるスタンダード・ソングを数多く残した。

それらの歌をあらためて聴いてみて驚くのは、多くの作品に「花」が咲いていることだった。

そこに「風」が吹いて、青空が夕日へと変わっていくのだ。

行間の向こう側には、静かに「涙」が流れている。

もっとも初期の頃の作品のひとつ、フォークルの「花のかおりに」(作詞:北山修 作曲:加藤和彦)がそうだった。

白い花を歌った名曲ですぐに思い浮かぶのが、「白い色は恋人の色」(作詞:北山修 作曲:加藤和彦)だろう。

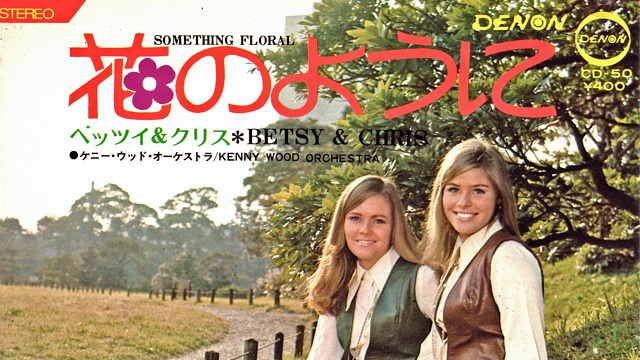

アメリカはハワイ州出身のベッツィと、アイダホ州出身のクリスによるフォークソング・デュオ、ベッツィー&クリスの大ヒット曲だ。

「涙」が出てくるのは、3コーラス目である。

同じくベッツィー&クリスの「花のように」(作詞:北山修 作曲:加藤和彦)も、3コーラス目に「花」と「風」と「涙」が登場してくる。

メッセージソングの「戦争を知らない子供たち」(作詞:北山修 作曲:杉田二郎)では、3コーラス目に「花びらが好き」とはっきり歌われている。

名曲中の名曲「あの素晴らしい愛をもう一度」(作詞:北山修 作曲:加藤和彦で)は、1コーラスと3コーラスがこうなっている。

野に咲く「花」を見て美しいと感じる心、その心を揺さぶる「風」、時とともに変わりゆく「空」、思わずこみ上げてくる「涙」、そこには一切の嘘がない。

美しいものを見て感じた心の動きを、飾ることなく素直に歌の言葉にしているからこそ、時が経っても瑞々しさが失われない。

僕のふだん持っているふんいきはあまりにもドタバタしているいっぽう、ひとりになるととてもロマンチックで、心は感じやすく繊細で、まるで少女のようにこわれやすい、というわけなんです。

北山がこれらをモチーフに作詞を始めた1967~68年頃、アメリカではフラワー・ムーブメントが全盛を迎え、「花」は愛と平和の象徴として世界中に広まっていった。

そんな時代の動きを背景に書かれた歌の数々は、ビートルズに憧れた「若すぎた彼女」たちの気持ちを知る北山修にとって、ビートルズの話を書くことと表裏一体の〈創造〉だったのかもしれない。

(注)学者としての北山修氏は近年、音楽活動においては「きたやまおさむ」と表記していますが、作品の発表時が「北山修」でしたのでそちらに統一してあります。文中のコメントは著作「ビートルズ」(講談社現代新書)と、「戦争を知らない子供たち」(角川文庫)からの引用です。