エルヴィス・プレスリーがアメリカだけでなく、世界的に人気歌手の地位を確立したのは1956年、ヨーロッパや日本でも大ヒットした 「ハート・ブレイク・ホテル」からだ。

アメリカではエルヴィスにとって初のビルボード・チャート1位になり、売り上げも200万枚を突破して初のゴールドレコードをもたらした。

ロックンロールと呼ばれる音楽自体はそれ以前にも存在していたが、エルヴィスという異端の歌手が登場したことによって、カッコよくて新しいものだという認識が、世界中の若者たちに広がっていったのである。

15歳の少年だったジョン・レノンは初めて「ハート・ブレイク・ホテル」 を聴いて、「あれ以降僕の世界は変わってしまった。 エルヴィスは僕の人生を変えてしまったんだ 」 と、後に何度もその衝撃を話している。

しかし若者文化としてのロックンロールが確立されていなかった日本では、エルヴィスのほんとうの良さは一般にまではまったく伝わらなかった。

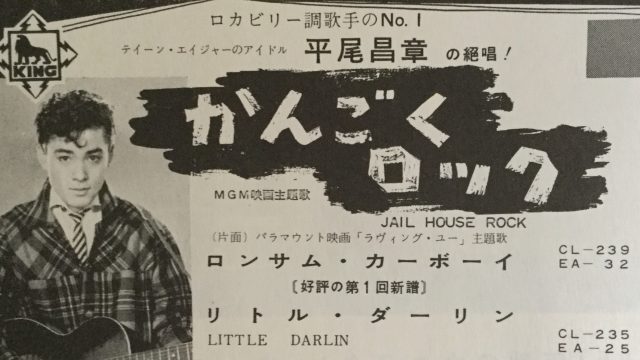

「ハートブレイク・ホテル」を日本で歌って人気が上昇したのは、ジャズシンガーを目指して米軍キャンプで歌っていた高校生の平尾昌晃だ。

平尾は当時のことを振り返って、新聞連載のコラムのなかでこう述べていた。

そのうちエルビス・プレスリーの「ハートブレイク・ホテル」がはやりだし頭はロック一色に。ただ、当時はエルビスの映像や資料が少なくて、映画もなかなか日本に入って来ない。何を着ているのかも分からない。そこは勘を働かせるしかなかった。彼の歌を聴いていると「これは体を動かしながら歌っている」「ギターを下げて弾いている」―。彼の姿が目に浮かんで自己流でエルビスを作り上げていた。

ロカビリー・ブームの中心にいた平尾はその後、肺を患ったこともあって1960年代に入ると歌手としては低迷していく。

そして作曲家へと転向を余儀なくされるのだが、布施明に書き下ろした「霧の摩周湖」が大ヒットしたことで、作曲家として道が開けていった。

そこからはポップス系の歌謡曲で大きな成功を収めて、和洋折衷を意識した作品を量産していくことになる。

兵役を除隊してからのエルヴィスが放ったヒット曲「G.Iブルース」は、坂本九が1960年にカヴァーしてヒットさせている。そのときに「みナみカズみ」というペンネームで、訳詞家として世に出てきたのがフェリス女学院大学に通っていた安井かずみだった。

訳詞のきっかけは楽譜を買いに行った発売元の出版社で、男たちが集まって詞を訳しているところに出くわしたことだという。

安井が思わず「そこのところ、こんな言葉はどうかしら?」と口を挟んだところ、その場でセンスがいいとスカウトされて、訳詞の手伝いをすることになったのだ。

そこにいた男たちの中に漣健児、すなわちロカビリー・ブームの後に始まる和製ポップスのブームを先導した訳詞家で、新興楽譜出版社の専務だった草野昌一がいた。

アルバイトで訳詞を始めてすぐの頃に、安井が大きな影響を受けたのがエルヴィスの「ハートブレイク・ホテル」であった。

この曲を聴いて安井はセクシーで情熱的なエルヴィスの歌唱だけでなく、ハートブレイクという心の状態に、ホテルをつないだ発想と歌詞にも衝撃を受けたという。

〈参照コラム・「ハートブレイク・ホテル」誕生秘話 ~ 60年の時を経て明かされた謎とは?〉

安井の訳した作品が初めて正式にレコードになったのは坂本九がカヴァーした「GIブルース」で、21歳という若さの女流訳詞家が誕生したのだった。

同じく坂本九の「ステキなタイミング」の訳詞で、漣健児もヒットを出したことから日本のカヴァーポップスはブームになっていく。

訳詞のセンスに目を留めて安井に新曲を作詞しないかと提案してきたのは、NHKの演出家で『きょうのうた』という番組を手がける林叡作だ。

伝説の音楽バラエティ『夢であいましょう』の後期にディレクターを担当していた林は、「オリジナルを書いてみませんか。あなたなら、何か変わった面白いものを作れますよ」と言ってきた。

こうして安井は作詞家としてのデビュー作、「おんなのこだもん」を1964年に発表したのだ。

これを歌った中尾ミエが、当時のことをこのように振り返っている。

「あの時代のポップスは日本全国津々浦々、みんなが聴いていて、みんなが口ずさんでいました。あの頃はとくに、イエイエイエとか、ウォーウォーウォーとか、リズムに音を乗せるから、意味がわからない言葉もある。いまだに歌っていて、意味のわからない歌もあるけれど、だけど、それが逆に口ずさみやすいんだと思います。安井さんが出ていらしたのは、そういう風に日本の音楽が変わっていく時代。時代にマッチした人が、その時代の色の詞を作ってくれた。安井さんは、そうした存在でしたね」

それまでになかった若者たちの日常の風景を描写する歌詞において、安井の洒落た都会的なセンスがひときわ光っていたのは、1960年代後半から70年代にかけてだろう。

隠れた名作との声が高かった1966年の「若いってすばらしい」(歌:槙みちる 作曲:宮川泰)で注目されると、それ以降は毎年のように大ヒットが生まれるようになった。

1968年「恋のしずく」(歌:伊東ゆかり 作曲:平尾昌晃)、1969年「雪が降る」(歌・作曲:アダモ)、1970年「経験」(歌:辺見マリ 作曲:村井邦彦)、1971年「わたしの城下町」(歌:小柳ルミ子 作曲:平尾昌晃)、1973年「赤い風船」(歌:浅田美代子 作曲:筒美京平)、「草原の輝き」(歌:アグネス・チャン 作曲:平尾昌晃)、1974年「激しい恋」(歌:西城秀樹 作曲:馬飼野康二)「よろしく哀愁」(歌:郷ひろみ 作曲:筒美京平…。

最後のエッセイ集となった著書、『安井かずみの旅の手帖』(PHP研究所刊)のなかで、安井は作詞家の原点がエルヴィスの「ハートブレイク・ホテル」だったと述べていた。

自由に、言葉たちに表現力を持たせる。

大胆に、言葉たちを組み合わせてゆく。

存分に、言葉たちに印象を与える…… 時には造語的になる場合もあるかもしれないが。

身辺に、転がっている、そこらの言葉たちに、新しい、そして思いがけないイメージを与えるのは作詞家の最も楽しい作業である。

それらのヒント、きっかけは、『ハートブレイク・ホテル』だったのだ。