ザ・ホークス(後のザ・バンド)のロビー・ロバートソンが、知人の紹介でボブ・ディランと会ったのは1965年のことだった。

ツアー・バンドのギタリストを探していたディランは、ひとまず2本のライブでロバートソンに参加してもらった。

そしてロバートソンを気に入ったディランは、すぐに追加のツアーにも参加するようにと依頼してきた。

バンドをしっかりまとめようと考えていたロバートソンは、自分だけでなくでザ・ホークスとしてならば引き受けると交渉した。

その結果、彼らは1965年10月から1966年にかけて、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパをツアーしてまわることになったのである。

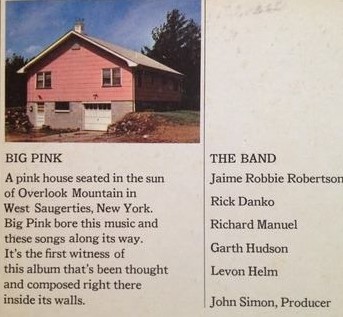

ディランとの仕事が終わったザ・ホークスは1967年6月から10月にかけて、ニュヨーク郊外のウッドストックから人里離れた場所に、ビックピンクと名付けた音楽作りの拠点をつくっていた。

そこは100エーカーの私有地の真ん中に立つピンク色の牧場様式家屋で、かなりの広さの家と池、空間に荒野だけしかないという場所だった。

いささか醜悪なピンク色の家にはベッドルームが4つ、食堂、キッチン、居間、そして地下室があった。

ロバートソンがひと目で気に入ったのは地下室で、そこの空間をずっと必要としていた音楽づくりの拠点に仕立て上げようと、すぐに頭のなかであれこれと計画を練った。

目標はライブのライブ用の機材を使えるだけ使って、ぼくら自身の音楽的な道のりを見つけ出すために必要な環境を作り上げることだった。絨毯を敷いて音の反響を消そう。そこにサウンドボード用のマイクと、ボーカル用のマイクと一緒にアップライト・ピアノおこう。ギターアンプとアコースティックギター用のマイク。ドラムの上にもマイクを1本立てようーー誰かがドラムを叩くときのために。

毎日のようにビッグピンクに通って機材を運び入れ、地下室で演奏と録音ができるように音を調整しながら、ホークスはリハーサルと曲作りを行った。

ロバートソンはディランにも「僕らのクラブハウス=音楽工場」だとコンセプトを説明し、ちょっとした手ごたえを感じていることを伝えて見に来てもらった。

それまでスタジオでレコーディングしていたディランが、そのアイディアに乗ってくれるのかどうかはわからなかった。

しかし建物の中に入ると、まもなく表情が変わった。

地下室の機材を見ると、うれしそうな顔をしてあごをかいた。「最高じゃないか。ここでレコーディングもできるのか?」。答える代わりにガースがぼくらのつくった実験的なテープを再生した。ボブはぼくらの空気のしっかりつかむことができた。そしていくつかアイディア段階の曲があるので、ビックピンクでぼくらと試してみてもいいかもしれないと言った。

こうしてディランとザ・ホークスはビッグピンクの地下室で、数多くの楽曲を録音することになったのである。

それらはディランが他者に提供するつもりの新曲で、書き溜めておいてストックしておく予定だった。

そのためにある程度の曲数が貯まった段階で、録音済みのテープを楽曲の著作権を管理する連中に送るために整理していった。

その音源を聴くのは音楽出版社のスタッフと、曲がうまく合いそうな選りすぐりのアーティストだけだという。

マネージャーのアルバート・グロスマンによる説明では、あくまで内々のもので、外に出ることは絶対にないということだった。

だからディランとホークスは自由に実験を進めて、曲作りをしながら充実した時間を過ごすことができた。

その際に録音されたテープのなかに、「アイ・シャル・ビー・リリースト」があった。

ロバートソンはこの曲ができあがったとき、リチャード・マニュエルに向かって、「この曲をとてもうまくうたえるんじゃないか」と言ったと述べている。

「何ならカーティス・メイフィールドみたいに、ファルセットでうたってみてもいい。ほら、きみのハーモニーと同じ音域で」

1968年に入ってザ・ホークスはキャピトルと契約し、ファースト・アルバム用にあらためてその曲を選んだ。

それからLAのスタジオでレコーディングした後に、バンド名は「THE BAND(ザ・バンド)」でいくと正式に決まった。

数カ月後に完成したレコードのアセテート盤を聴くために、アルバートの家で小さな規模の試聴会が開かれた。

そこにはディランもやってきたが、アルバムの最後に収められた「アイ・シャル・ビー・リリースト」が終わると、立ち上がって「すごくよかった。やったな、君たちはやったんだ」と言ってくれたという。

リチャードのファルセットを効果的に使ったヴォーカルは、ザ・バンドの代表作としてのこの名曲のイメージ印象づけることになった。

なおロバートソンは自伝「TESTIMONY(ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春)」の中で、ディランの言葉への謝意をこのように記している

親愛なる友、歴史に残る偉大なソングライター、そして大胆不敵なぼくらのリーダーでもあるボブの熱意と讃辞は、メンバーとぼくにとって、天にも地にも変えられないものだった。

1976年に行われたザ・バンドの解散ライブ『ラスト・ワルツ』では、ディランとリチャードのリード・ボーカルに、参加者全員のコーラスが加わってフィナーレを飾ることになった。

<参考文献:「ロビー・ロバートソン自伝 ザ・バンドの青春」ロビー・ロバートソン (著), 奥田祐士 (翻訳) DU BOOKS>

あなたにおすすめ

関連するコラム

-

ロビー・ロバートソン27歳〜同い歳だったジャニス・ジョプリンの訃報を聞いた日

ロビー・ロバートソン。 ユダヤ人の父とインディアン母を持つ彼は、カナダで生まれたという。 1960年代に音楽仲間たちとロ…

-

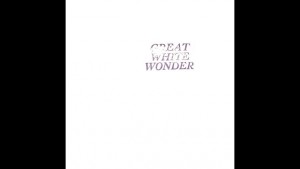

ロック史上初の海賊盤はどのようにして生まれたのか?

真っ白なところにスタンプが押されただけの簡易的なジャケット。 アーティストの名前も曲名も書かれてなく、一見しただけでは何…

-

ロビー・ロバートソンが自伝で明らかにした「ザ・ウェイト」誕生の経緯と、”ナザレス”という歌詞が意味するもの

ザ・バンドの「ザ・ウェイト(The Weight)」は1969年に発表された当時から、歌詞が難解だという声が多く、言わん…

-

ロビー・ロバートソンとロニー・ホーキンスの出会い、そして始まるザ・バンドの物語

アメリカのロック史を語る上で欠かせない存在のひとつ、ザ・バンド。 1968年にリリースした1stアルバム『ミュージック・…

-

『ラスト・ワルツ』の本番中に突然、同じ曲を2回演奏したボブ・ディラン

ザ・バンドの伝説的なコンサート「ラスト・ワルツ」でトリを飾ったボブ・ディランについて、ロビー・ロバートソンはこう振り返っ…

[TAP the SONG]の最新コラム

-

トーキング・ブルースのアイデアから生まれた、「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」

ダウン・タウン・ブギウギ・バンドは、1974年の暮れに出した「スモーキン・ブギ」がヒット。続く「カッコマン・ブギ」のB面…

-

追悼・加瀬邦彦~沢田研二の「TOKIO」が開いた80年代の扉

1979年12月31日の深夜、70年代という1つの時代が終わり、新たな時代の幕開けが目前に迫っていた。 当時は大晦日から…

-

E.YAZAWAの世界を確立する究極のバラードを矢沢永吉に書いた西岡恭蔵③~「A DAY」

セカンド・アルバムのタイトル曲になった「A DAY」は、矢沢永吉のなかでも屈指のバラードであるが、この静謐な楽曲の完成度…

-

ロックスターになっていく矢沢永吉を作詞で支えた西岡恭蔵②~「トラベリング・バス」

いつだってとどまることのない挑戦の姿勢は矢沢永吉というロックスターの核であり、表現者としての本質なのであろう。 ロスアン…

-

矢沢永吉の世界にダンディズムと哀愁を見出した西岡恭蔵①~「ライフ・イズ・ヴェイン」

矢沢永吉と出会ったきっかけについて、生前の西岡恭蔵は「ディレクターの方とか矢沢本人とかが作詞をする人を捜してたんてすよね…