11月29日はイタリアのオペラ作曲家、ジャコモ・プッチーニの命日です。

彼は「ハーモニカでも吹ける」といわれるほど、シンプルで美しいメロディーを絶妙なハーモニーで聴かせ、一般大衆から絶大な支持を得たオペラの巨匠である。

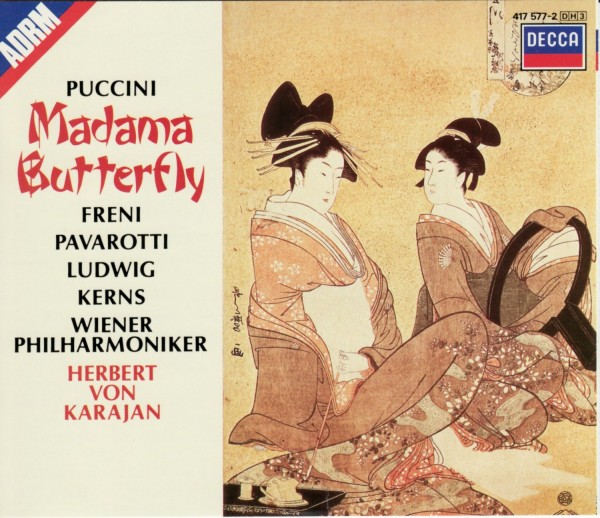

代表作の一つ『蝶々夫人』の舞台は明治時代の長崎で、日本が舞台ということもありプッチーニの作品の中では日本人に最もなじみの深い作品である。

特に第2幕で歌われる名曲「ある晴れた日に」は、時代を超えて多くの人々に愛され続けている。

この2幕では、蝶々役の歌手にとっては終始舞台に出ずっぱりとなり、歌のパートも長く多いため、また若く愛らしい娘の役であるにかかわらず、中低音域に重点を置いた歌唱が求められるため“ソプラノ殺し”の作品とも言われる。

ストーリーは、没落藩士の令嬢から15歳で芸者となった日本人女性と米海軍士官が織り成す悲しい愛の物語だ。

自国に妻を持つ男の“かりそめの愛”とも知らず…純情をささげた蝶々が、彼との間にできた子供を生み、愛した男の裏切りを知り、泣く泣く子供までを手放し…最後には自ら命を絶つというもの。

プッチーニはこのオペラの作曲を、先に芝居化された舞台をロンドンで観て感激したことをきっかけに思い立ったという。

ミラノの戻ったプッチーニは、日本音楽の楽譜を調べたり、レコードを聞いたり、日本の風俗習慣や宗教的儀式に関する資料を集め、日本の雰囲気をもつ異色作の完成を目指して熱心に制作に励んだ。

当時の日本大使夫人の大山久子に再三会って日本の事情を聞き、民謡など日本の調べを集めたという。

そして、4年もの歳月をかけ…1904年の2月、ようやく作り上げたオペラ作品『蝶々夫人』をミラノのスカラ座で上演した。

歌手も当時イタリアで活躍していた豪華メンバーを揃え、稽古の段階から出演者はもちろん、劇場の裏方までが作品の出来映えに感動し、本当に泣いてしまうほどだったという。

ところが初日の幕をあけてみると…異国風の風変わりな舞台や奇妙な音楽に馴染めない聴衆や、プッチーニの成功をねたむ社交界や音楽界の陰謀で、劇場内に野次が飛び交うという“最悪の初演”となった。

いったんは落胆したプッチーニだったが、すぐさま改稿に取りかかった。

改訂版の上演は3か月後にイタリアのブレシアで行われ、これまでにないくらいの大成功を収める。

その後、ロンドン、パリ公演とプッチーニは何度も改訂を重ね、1906年のパリ公演のために用意された第6版が、21世紀の今日まで上演され続けている決定版となっている。

そんなオペラに対する情熱と音楽的才能に溢れたプッチーニは、いったいどんな人生を歩んだ人なのだろう?

彼は1858年代々ルッカ(イタリア共和国トスカーナ州北西部の都市)の大聖堂オルガニストというプッチーニ家に生まれる。

ジャコモは一家の5代目で、14歳にして教会のオルガニストとなり、宗教音楽家としての道を歩もうとしていた。

ところが18歳の時にピサで名作オペラ『アイーダ』を観たことによって、彼の人生は変ってしまった。

彼はミラノ音楽院に入り、オペラ作曲家になる決意をする。

その才能はめきめきと開花し、25歳で「交響的綺想曲」を発表して音楽院を卒業。

それをきっかけに彼は注目を浴びることになる。

音楽出版社ソンツォーニョ主催の1幕物オペラに、プッチーニは『妖精ヴィッリ』の曲を作って応募する。

それには入賞できなかったものの、審査員の一人であったアッリーゴ・ボーイト(イタリアの詩人、小説家、台本作家、オペラ作曲家)の目に留まり、プッチーニが手掛けた同作は1884年に初演されて大成功を収める。

その後、『マノン・レスコー』(1893)、『ラ・ボエーム』(1896)、『トスカ』(1900)と次々に傑作を作り出してゆく。

『蝶々夫人』(1904)で飛躍を遂げた彼は、次にアメリカを題材とした『西部の娘』を作曲し、1910年ニューヨークのメトロポリタン歌劇場にて大成功をおさめる。

その他、新しい試みとして『外套』(1918)、『ジャニ・スキッキ』(1918)、『修道女アンジェリーカ』(1918)を三部作として同時発表するなど、精力的に作品を生み出す。

そして、1924年の11月29日──中国を舞台にしたオペラ『トゥーランドット』を未完成のままにして…喉頭癌で65歳の生涯を閉じる。

遺作となった『トゥーランドット』はプッチーニのスケッチをもとに、イタリアのオペラ作曲家フランコ・アルファーノの手によって最後の二重唱が作曲され、1926年にアルトゥーロ・トスカニーニの名指揮によって初演された。