ザ・フォーク・クルセダーズが大阪フェスティバルホールでの公演と、日本テレビ系『11PM』に出演したのを最後に解散したのは、1968年10月17日のことだ。

彼らは音楽シーンに新風を巻き起こしただけでなく、若者たちが自分たちの意志で、自由に音楽を楽しんだり作ったり出来るということを証明した。

その意味では、日本の音楽史に残る革命的かつ歴史的なバンドだった。

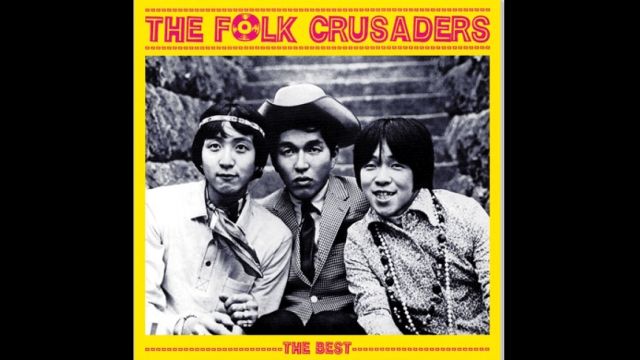

京都のアマチュア・グループだったザ・フォーク・クルセイダーズは、1967年10月の段階ではすでに解散していた。

しかし、解散記念に作った自主制作盤のレコードの中から、奇想天外な「帰って来たヨッパライ」が評判になって大反響を呼び、東芝レコードからそのままシングル盤として12月25日に発売された。

これが爆発的にヒットしたために、バンドの中心的存在だった加藤和彦は、メンバーの北山修に説得されて、一年だけの期間限定を条件に再結成に同意した。

はしだのりひこをメンバーに加えた3人は、バンド名をザ・フォーク・クルセダーズに改名し、1968年から活動を開始した。

そして、1年を迎えるまえの10月には、東京と岡山、別府、大阪で「フォークル・フェアウェル・コンサート」を開き、短かった活動に終止符を打った。

その頃を振り返って加藤和彦は、こう回想していた。

解散するってわかってるから、ジョンとポールじゃないけれども、完全に僕だけ孤立してたのね。後半は、はしだはもう、僕には言わないでシューベルツを準備してて、きたやまはそっちにずっと詩を書いていたでしょ。

はしだのりひこは「フォークル・フェアウェル・コンサート」で、早くもシューベルツとしてのお披露目の曲となる「風」を歌っていた。確かにフライングもいいところだった。

プロになると同時に人気者になったフォークルは、解散までずっと超過密スケジュールをこなさなければならなかった。まともに音楽に取り組む時間もなければ、大きく変わりつつあった海外の新しい音楽を聴く時間もなかったのだ。

加藤はフォークル解散後、怒涛のごとくレコードを聴いて音楽を吸収していったという。アマチュアの延長ではなく、プロの音楽家として、加藤はそこから第一歩を歩み始めたのである。

翌69年の10月1日、加藤はフォーク・デュオのベッツィ&クリスに楽曲を提供し、北山修の作詞による「白い色は恋人の色」をプロデュースして、作曲家として最初の成功をつかんだ。

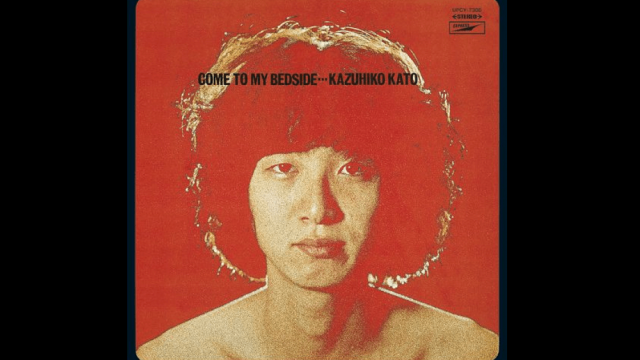

それと同時にソロ・アルバムの制作に取り組んで、2枚組の大作『児雷也』を制作したが、レコード会社によってアルバムは1枚にされた上に、タイトルや内容まで一方的に変えられてしまう。

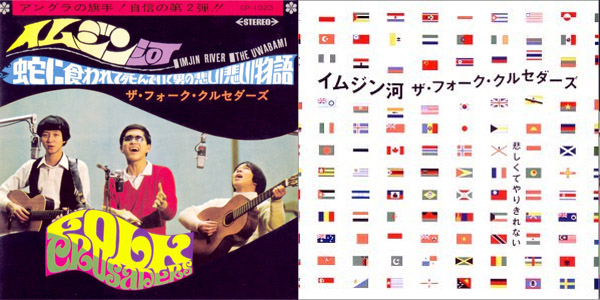

その前年に起きた「イムジン河」の発売禁止に続いて、加藤はまたしても表現者として心を深く傷つけられる出来事に遭遇した。しかも、その相手は、本来ならば味方であるべきレコード会社だったのである。

理不尽な相手に抗議しても、まったくとりあってもらえなかったことから、「はなはだ無責任の様ですが曲以外には全く関与しない」と、自分のアルバムについて自ら関わりを持たないと表明するしかなかった。

最後はレコードのジャケットに抗議のメッセージを掲載することで折れたが、冷静な文章の奥からは消すことのできない無念が伝わってくる。

「児雷也顛末記」 加藤和彦

小生の歌曲11曲を収録したLPについて御報告申しあげます。 小生7月以来歌曲を作っては録音し8月現在で未発表の曲、Re Takeの曲3曲、合計12曲録音完了の状態にありました。

実を言えば12曲といってもその内1曲は10分を越し、残り数曲も5~6分の長さに至ってしまいました。レコード業界の常識から言えばこの長さは奇異と思われるのが当然ですが、内容が特殊故に小生にとっては必要な長さでした。

そこで東芝レコード側には2枚組にしてくれる様に要請し曲順も決め、アルバム・タイトルを「児雷也」として提出しました。担当ディレクターに聞きました所、むずかしいけれども検討してみようという事になったのでした。

売れにくいものは出すなというのがレコード会社の感覚からすれば当然の行為であったかもしれませんが、結局LPは1枚になってしまい、アルバム・タイトルも「ぼくのそばにおいでよ」などという下品なものに変更され、12曲中「児雷也冒険譚」と「オロチマルの逆襲」の2曲がカットされ、その代わりに「ぼくのおもちゃ箱」が挿入され、曲順も著しく変更されてしまいました。

(略)

かような事は他のアーチストに対してもなされているはずで、これでは日本のレコードというものはいつまでたっても消耗品でしかなく、一個の芸術品となり得る日ははるか彼方であります。アーチストの芸術性に関する権利の保護という点においても貴社の発展(この場合は内容的発展を指している)という点においても反省を要請する次第です。(1969.9.12)

やがてソロ活動の基盤が固まった1971年から72年にかけて、加藤は北山修との連名によるシングル「あの素晴しい愛をもう一度」をヒットさせる。

さらに吉田拓郎の「結婚しようよ」や泉谷しげるの「春夏秋冬」をプロデュースし、音楽家として大きく成長していった。

そのうえでサディスティック・ミカ・バンドを結成、日本の新たな音楽シーンを牽引する存在ともなっていく。

表現者としての自由を求めて日本で初めて自主レーベルを設立、ライブにおける重要性に気づいたことから本格的なPAシステムも導入した。

そのために会社を起ち上げるなど、加藤は音楽業界の慣習にとらわれない俯瞰した視点から、日本の音楽シーンを変革していった。

しかし、それから30数年後の2009年10月16日、加藤は自ら死を選んだ。遺体となって発見された17日の朝は、奇しくもフォークル解散コンサートから41年目にあたる日だった。

偉大なる先駆者、加藤和彦の仕事はこれからも、後世に語り継がれていかねばならない。幸いにも彼が誕生させた数々の音楽作品には、いつまでも聴かれるだけの価値がある。そして生み出された歌もまた、いつまでも歌い継がれていくに違いない。

(注)本コラムは2015年10月17日に公開されました。

僕のそばにおいでよ

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから