起業家リチャード・ブランソンとヴァージン・レコード

「ねえ、ヴァージンっていうのはどう? 私たちってビジネスに関してはまったくのヴァージンでしょ?」

1970年のある日、リチャード・ブランソンたちは仕事場である教会の地下室に集まって、新しく閃いたレコード通販ビジネスに名前をつけようと必死に考えていた。すると、一人の女の子がおもむろに言った。

「それにこの辺ではあんまりヴァージンは残ってないしね」

誰かが笑うと、ブランソンは興奮しながら言った。

「素晴らしい! ヴァージンに決まりだ!!」

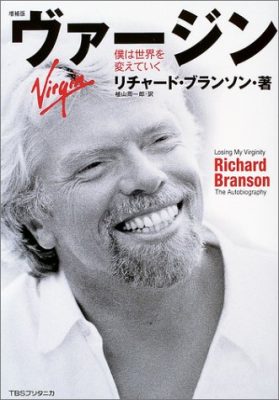

リチャード・ブランソン──音楽ファンでこの名を知らない人はいないだろう。レコード店やレコード会社を出発点に、80年代以降は航空、鉄道、金融、通信、飲料、化粧品、健康、映画、放送、出版、そして宇宙旅行といった分野へと事業を拡大。巨大企業集団ヴァージン・グループの会長としてビジネスや社会貢献活動に取り組むだけでなく、時には熱気球による冒険家として世界に旅立つことでも有名だ。その原点にはどのような風景があったのか?

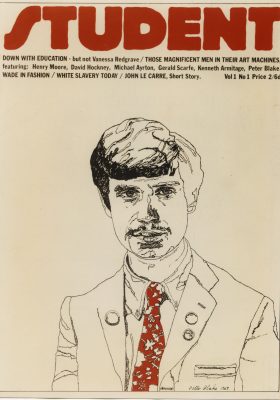

1950年にロンドン郊外で生まれたブランソンは、学生のためのオピニオン雑誌「スチューデント」の創刊に専念するためにパブリック・スクールを17歳で中退。そして学生相手のビジネスの利益を上げることに夢中になっていた頃、イギリス政府が小売価格維持契約を廃止したにも関わらず、どの店もディスカウントでレコードを販売していないことに着目。「スチューデント」を使ったレコード通販のビジネスを思いつく。

ターゲットの学生たちは、ロックのレコードが少しでもヴァージンの方が安いと分かるとすぐに飛びついた。ちなみにブランソンは「スチューデント」を売却するために、他の雑誌社の役員たちに将来の展望を熱く語った。20歳の若者はこの時すでに、航空や鉄道のプランも視野に入れていたという。

1971年に入ると、郵便局員の労働組合が思わぬストライキを起こし、客は小切手を送れず、会社はレコードを送れず、通販ビジネスは倒産の危機に陥ってしまう(当時はもちろんネットなどなかった)。そこでブランソンはどんな事態に巻き込まれてもレコードを売り続けるために、今度は小売店を開くことを決断。そこにはちょっとしたアイデアもあった。

1971年のレコード小売業界は、二つの大型チェーンに牛耳られていて、どちらも退屈ですました感じの店だった。レコード店はだいたい地下にあって、音楽にはまったく興味がなさそうな社員がさえないユニフォームを着て働いていた……ヴァージン・レコードショップは「スチューデント」の延長にしたかったんだ。人々が出逢い、一緒にレコードを聴くことができる場所。単にレコードを買って立ち去るのではなく、長い時間いて、店員にも話しかけてくれて、買おうと思うレコードについて熱心に語ってほしかった。

客が歓迎されているようなムード作り。コーヒーを飲ませたり、ソファーやヘッドフォンも用意した。このような付加価値の提供もあってレコードショップは次々と新規出店していく。そして少ないマージンで経営することを余儀なくなされると、ブランソンは運命的なあることを悟る。「レコード産業の中で本当のビジネスになるのは、レコード会社だ」と。同時にレコーディング・スタジオの運営がどこも時間に縛られた窮屈なものだと聞くと、改造できそうな家を求めて田舎の不動産をローン購入した。

会社の借金やスタジオの改造費用を解消しようとして脱税を試みたり、その代償として海賊版の販売で逮捕されたこともあったが何とか切り抜けた。ブランソンはヴァージンの事業拡大だけは忘れなかった。3つのビジネスを組み合わせ、相乗効果を生み出す時がいよいよ到来したのだ。

ヴァージンがレコード会社を設立したら、我々はアーティストにレコーディングする場所を提供でき、彼らのレコードを制作・販売でき、そして彼らのレコードを宣伝して販売できる大規模で急成長中の店をすでに持っていた。

最初に契約したアーティストは、マイク・オールドフィールドという内気な10代の青年。アルコール依存症の母親を持ち、屋根裏部屋に閉じこもって様々な楽器をマスターしていたオールドフィールドは、一人で多重録音する音楽を追求していた。しかしあまりに斬新だったために、メジャーなレコード会社はどこも相手にしなかった。

ブランソンは自分たちのスタジオ「マナーハウス」に住み込んで、空いてる時に好きなだけ使えばいいと提案した。しかも文無しだったので毎週20ポンドのサラリーを支給。将来印税が発生した時点で差し引くということにした。するとオールドフィールドは楽器をいくつかレンタルしなければならないと言ってきた。その中にはチャイムがあった。

「チャイムって何だい?」

「チューブラー・ベルズ(チューブ形のベル)だよ」

聞いたこともない楽器が20ポンドもすると分かると、この音楽で金儲けできるとは到底思っていなかったブランソンは、「元が取れるといいね」と微笑んだ。

『チューブラー・ベルズ』は1972年の夏から1973年の春まで録音された。その間、ブランソンは22歳で結婚。ハネムーンから帰ってくると、両親は赤いレザーシートとウォールナットのダッシュボードがついた美しい中古のベントレーをプレゼントしてくれた。

そして73年5月25日。レコード会社ヴァージン・ミュージックは初めてのアルバムを4タイトルリリース。子供向けのグラム・ロック全盛時代において、『チューブラー・ベルズ』のような歌のない45分もののインストゥルメンタル作品がどう歓迎されるか、それは無謀な賭けのようなものだったに違いない。

最初の2週間、セールスはやはり死んだも同然。しかし、オールドフィールドが全身全霊を注ぎ込んで完成させた新しい音楽に胸打たれていたブランソンは“売り込み”を開始。ほどなくして、ラジオDJジョン・ピールが自らの番組で全曲流し続けるという“事件”が起きた。ヴァージンが放送時間を買ったのではない。「こんな音楽は今まで聴いたことがない」とDJが感銘を受けたからだ。

これを機に注文が増え始め、話題となっていく中、6月25日にはクイーン・エリザベス・ホールで『チューブラー・ベルズ』のコンサートが大々的に計画される。しかしその当日、ブランソンは20歳になったばかりの“主役”から、思わぬ言葉を聞かされてしまう。

「リチャード、僕は今夜のコンサートには出られないよ」

「……おいおい、すべての準備は終わってるんたぜ」

「でも、できそうにもないんだよ……」

彼は死んだような囁き声で繰り返した。私は絶望感が波のように押し寄せるのを感じた。マイクはその気になれば、私と同じように頑固だということを知っていた。すべてのコンサートがアレンジされ、チケットは完売で、テレビの放映も了承されていることを忘れようと努めた。そういうことを説得の材料に使おうとしても、マイクをより意固地にさせるだけだった。

「ドライブに行こうよ」とブランソンは港の近くに駐車してある古いベントレーのところに歩き出した。オールドフィールドがこの車を気に入っていることは知っていた。それに会場の前を爽快に走れば、彼の気分も変わるかもしれない。マイク・オールドフィールドのポスターが至る所に貼ってある。大勢の聴衆もすでに会場に向かっている。それでも聞こえてくるのは「今日はステージに上がれないよ……」

「運転してみるかい?」

「……ああ、オッケー」

オールドフィールドが運転するベントレーは会場を離れて、かつてブランソンが「スチューデント」を編集していた教会のそばを走り抜けていた。

「マイク、この車欲しくない? プレゼントするよ」

「えっ!?」

「うん。僕はここで降りて歩いて帰るよ。運転していいからさ。もう君のものだし」

「冗談よしてくれよ。この車は君の結婚プレゼントだろ?」

「いいんだよ。君はこれに乗ってクイーン・エリザベス・ホールの周りを巡って、今晩ステージに上がってくれよ」

二人の間に沈黙が流れた。数時間後、オールドフィールドは歓声と拍手喝采を浴びながら深くお辞儀をしていた。『チューブラー・ベルズ』は翌月チャートの23位になり、8月には遂にトップに立った。このアルバムは最終的には1500万枚以上を売り上げて、イギリス史上11番目のベストセラーになった。ブランソンは当時を振り返ってこう言った。

ベントレーを犠牲にしたのにはそれなりの価値があったが、私はもう一台、ベントレーを買う気にはならなかった。

(続きはこちらから)

起業家リチャード・ブランソン伝説②〜セックス・ピストルズとの契約

*参考・引用文献

『ヴァージン―僕は世界を変えていく』

*画像は『ヴァージン―僕は世界を変えていく』より使用。

*このコラムは2017年6月27日に公開されました。

【執筆者の紹介】

■中野充浩のプロフィール

https://www.wildflowers.jp/profile/

http://www.tapthepop.net/author/nakano

■仕事の依頼・相談、取材・出演に関するお問い合わせ

https://www.wildflowers.jp/contact/