1970年6月1日にエレックレコードから発売された吉田拓郎のシングル盤「イメージの詩」と、B面の「マークⅡ」が口コミから評判になって、深夜放送など一部のラジオでオンエアされるようになったのは盛夏に入ってからだった。

若者の感受性にまっすぐに訴えてくる歌詞、たたみ込むように歌う声そのもののビート感、吉田拓郎の独特の歌唱法は当時はフォークと呼ばれたが、同世代の音楽ファンにポップスとして急速に浸透していった。

ここから吉田拓郎は知る人ぞ知るといった感じで勢いがつき、シンパが増えて翌年のソニー移籍の直後に大きくブレイクすることになる。

巷の若者たちの間ではその頃、「フォークの神様」と言われていた岡林信康が、バンドを率いてロックに挑んだアルバム『見るまえに跳べ』が、発売前から話題を呼んでいた。

そのアルバムでアレンジと演奏を引き受けていたのが、ひらがなで「はっぴいえんど」と書く無名のバンドであった。

はっぴいえんどのメンバーだった松本隆はレコーディングが終わった後に、洋楽中心のロック雑誌「ミュージック・ライフ」で、自分たちのファースト・アルバムについて、こんな文章を寄稿していた。

実は”はっぴいえんど”と呼ばれるロックバンドは、「はっぴい」でも「えんど」でもない「はっぴ『いいえ』んど」であり、のっぺりとした都市化現象の底を、潜かに進む、最も悲劇的な都市仮装民の一群なのだ。ぼくらが日本人であるから、日本にいるから、ということではない。日本のぼくたちから見れば隠し絵になってしまうように、ロック自体の枠組みが、歪められた母国語で唱うことを迫るような、場所のコペルニクス的展開なのである。

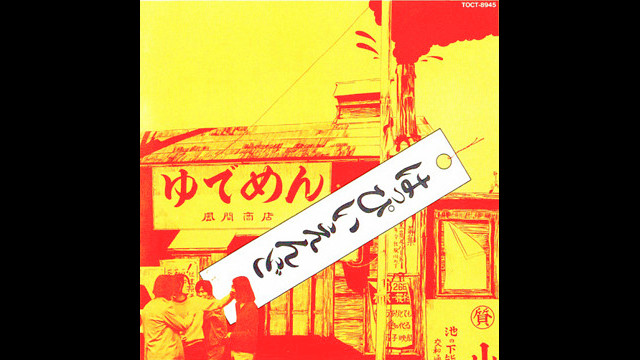

人気漫画家の林静一にイラストを依頼したのは、ジャケットのコンセプトを担当していた松本の考えだった。無名のバンドのドラマーからの頼みだったにもかかわらず、林は快く引き受けて「ゆでめん」という名で後世に語り継がれる、なんとも印象的な画を描いた。

8月5日に発売されたアルバムの『はっぴいえんど』について、ミュージック・ライフの「ポップス・イン・ジャパン」というページでは、こんなアルバムのレビューが掲載された。当時の音楽シーンでロックに関心を持っていたマスコミ関係者の、典型的な発言と思われるので主要部分を再録しておきたい。

全編、彼等のオリジナルで占められ、全曲日本語で歌われている。彼等にいわせれば、日本語とロックが合わないとか、ズッコケルといういい方はおかしいのであって、日本語でなければ意味がないという。彼らはロックをただの輸入品に終わらせたくないと思っているのだ。

こうしたメンバーの熱意の結果がこのアルバムになったわけである。CSN&Y、トム・ラッシュ、レナード・コーエン等を愛する彼ららしく、大変にユニークな詩と音が聴かれる。しかし、どういう訳かこの種のレコードはクソ真面目で陰気臭い印象を受け、これもその例外ではない。自分たちの主張をコミュニケイトしたいならば、もっと聴き手にわかり易くアピールするものを出すべきである。

これは日本のロック界の盲点とは言えないだろうか? いかに真剣なものでも自己満足に陥っていたのでは、お話にならない。少々厳しいこと云ったが、彼らの実力と、やる気充分な姿勢はうかがえるだけに、2枚目のアルバムを制作するときには充分、この点を検討してもらいたい。

邦楽のフォークを中心にした雑誌の「新譜ジャーナル」でも、新譜批評のコーナーで以下のように取り上げられた。

それぞれの曲に変化もありバランスのいい演奏と歌をきかせる。詞がなかなかむずかしい。ものによっては、やはり聞いているだけではわからないのもある。「あやか市おそろ市やわび市ではないのです。ぼくらの現住所は、ひとご都なのですといった具合のものだ。

私の好みとしては大滝の詞がいい。特に「かくれんぼ」がいい。「飛べない空」のイントロも面白い。とにかく色々と音を探して懸命に頑張っているといった感じで、人によっては「 五つの赤い風船」よりこっちのほうがずっと面白いという人もあるだろう。

ただ、ものによって「敵」などがそうだがアップ・テンポのために言葉がちょっとわかりにくいのもある。このグループは詞とともにサウンドの新しさで訴えようとしている点に注目していい。

楽曲の印象は述べているが、評価はまだ保留といったニュアンスの文章だ。簡単にバンドの本質がつかめないことのむずかしさは、まだ実験段階だったところが随所にあったから当然だろう。

確かに演奏はいたるところでギクシャクしてなめらかではなかったが、それもまたはっぴいえんどが目指していたものだった。

その記事では第二回全日本フォークジャンボリーで、はっぴいえんどが岡林のバックバンドを受けもっていたことについて、鈴木茂(リードギター)大滝詠一(ギターとボーカル)細野晴臣(ベース、ボーカル)松本隆(ドラムス)という順で、4人メンバーが紹介されていた。

そのうえで「春よこい」「かくれんぼ」「朝」など大滝と松本が作ったのは4曲、細野と松本のコンビで作ったのが「あやか市の動物園」など5曲、それに細野の作詞作曲「飛べない空」、大滝の作詞曲「いらいら」と、組み合わせが異なる作品が全部で11曲、アルバムに収録されていることにも触れていた。

日本語でロックをやっていることと、バンドの中に二人のシンガー・ソングライターがいること、彼らと松本隆の詞による組み合わせで、多くの楽曲が出来上がっていることが記されていたのだ。それは取りも直さずバンドが一筋縄では捉えきれず、楽曲がユニークであることによって聴き手の側に、戸惑いを感じさせたからだとも言える。

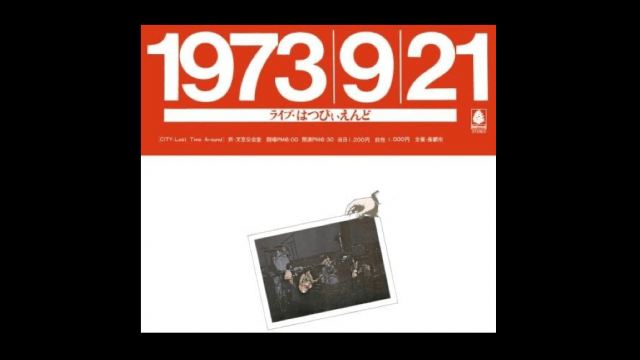

1970年夏にはフォークキャンプやロック・フェスティバルが開かれ、2回目の中津川フォークジャンボリーも盛り上がっていた。だがそれらはまだほんの一部の若者たちに限定された、始まったばかりのムーブメントであって、「はっぴいえんど」はわかりにくい存在のバンドでさほど目立たなかった。

しかし、彼らがただものでないことは歌詞カード最後に書かれた、「下記の方々の多大なるご援助に、深く感謝したい」という名前をみれば、すぐにわかったであろう。

なにしろフィル・スペクター、澁澤龍彦、美空ひばり、大瀧詠一、千利休と、時代もジャンルも超えて、古今東西の作家や音楽家、漫画家、落語家、映画監督、役者、写真家、ストリッパー、友人など、その数は100人を優に超えていたのだ。

8月5日にアルバムが発売になったとき、初回は3000枚のプレスといわれた。だがその年のうちに地味ながらも1万枚ほどの売れ行きに達したというから、時代が大きく動く予兆はすでに見えていたのかもしれない。

(このコラムは2017年8月5日に公開されました)

「はっぴいえんど」

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから