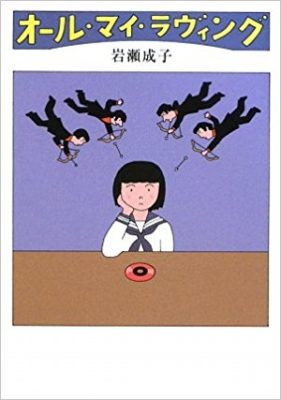

児童文学者の岩瀬成子(じょうこ)の著書「オール・マイ・ラヴィング」は、小学六年生のときにビートルズの音楽に胸を撃ち抜かれた少女と、家族や友だち、取りまく大人たちと過ごす日々を綴った自伝的な小説だ。

中学生になった主人公は毎日、持っている4枚のシングル盤をおごそかにレコード・プレーヤーにセットして、つぎつぎにかけて聴くことが喜びだった。

はじめは正座して聴きながら回転するレコードを見つめる。

座っていられなくなると、寝転がって聴いた。

ビートルズの歌は肋骨(ろっこつ)の間を通りぬけた。音楽は両方の肺に満ち、やがて体の真ん中へとなだれ込んだ。毎日聴いているのに、毎日同じことが起きた。体中の血管がちりちりと震えた。首筋を強い力で締めつけられるようで、涙が頭のなかで揺れた。

4枚のシングル盤は「シー・ラヴズ・ユー」「キャント・バイ・ミー・ラヴ」「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」「オール・マイ・ラヴィング」だった。

高校生でクリフ・リチャードを好きな主人公の姉には、「ビートルズなんて趣味悪い」「いやだ、ああいうのは」と、いつも軽蔑したように言われていた。

姉はときどき音楽雑誌を買って、ビートルズの記事があると切り取ってくれたが、それは優しさというより、こんなビートルズのページなんか持っていたくもないという、わざとな、意地悪な、態度表明だった。

ビートルズのレコードをお年玉で買ったときも、姉はあきれたように「買うの? ほんとうに? 二枚もいっぺんに?」と、あんたってほんと子どもだねと笑う口調でいった。

本州で唯一、アメリカ軍の海兵隊基地がある山口県岩国市に近い小さな町(当時の玖珂郡玖珂町)に、大人はもちろん同級生たちにさえも、ビートルズのファンは誰ひとりとしていないように思えたという。

1965年から66年の来日公演がテレビで放映される7月1日まで、日本でビートルズがどのように受けとめられていたのか。

都会でなく田舎ではどうだったのか、この小説ではそこが正確に描かれている。

同級生たちの中に洋楽好きの人もいなくはないが、素直に反応するものはいなかった。

「ああ、ビートルズね」と、みんなちょっとうんざりしたようにいう。騒いでるよね、と。ちょっとねえ、なんていうか、ああいうのは一時のものでしょ。

ポピュラー音楽が好きという人たちはもっと念入りだった。ギターの腕はそれほどでもないよ。歌詞だって軽薄なだけだしね。歌が上手(うま)いわけでもないし。やっぱりビーチ・ボーイズでしょう。アニマルズでしょう。ビートルズなんて古いよ、ローリング・ストーンズのほうがずっといいんじゃないの。ピーター&ゴードンのほうが素敵だし、ボブ・ディランを知らないの。

当時のマスコミがビートルズをどのように見てどう扱っていたのか、中学生にまで影響を与えていたことがわかってくる。

ビートルズの名は知れ渡っているのに、主人公のまわりにファンはひとりもいなかった。

誰にもわかってもらえない田舎のビートルズ・ファンは、ビートルズのシングル盤を聴いて見知らぬ世界と未来に、いつも一人で思いを馳せるしかなかった。

ビートルズが好きになって1年半、いつも一人だけで熱狂してきた。

ところが1966年の年が明けて3学期になった時、隣のクラスに東京から転校してきた女の子が、ビートルズのファンだと知って友だちになった。

2人は電車とバスを乗り継いで岩国まで出かけて、映画『ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!』を映画館に観に行く。

目の前でビートルズが動いていた。走っていた。髪を揺らしながら、こっちに向て走ってくる。ラジオにかじりついて、レコードの前でうなだれて、写真のビートルズの見つめつづけて、眠れば夢に見て、ビートルズをと出会って以降、心を抉(えぐ)り取られるように奪われて以後、どれほどの時間を費やしてきただろう。ビートルズは私の血だった。わたしの背骨はビートルズだった。そのビートルズのしゃべる声をその時、初めて耳にした。

スクリーンに向かって叫び声をあげ、悲鳴をあげ、2人は映画が終わっても泣いていた。

それからしばらくして、転校してきた女の子がふたたび東京へ引っ越すことになった。

急に引っ越しが決まった前日、そのことを告げられた電話で2人は、ビートルズが日本に来ることになったら一緒に行こうと話した。

主人公が中学三年生に進級するとほぼ同時にビートルズの来日公演がニュースになり、マスコミによる大きな騒ぎが始まった。

4月27日に読売新聞で来日公演が発表になり、彼女はビートルズ公演のチケットを購入するために、ひとり1枚のところに45枚のハガキで申し込んだ。

ライオン歯磨でも抽選のプレゼントが告知されたので、父親に頼んで10個買ってもらって空き箱二箱を一口にして応募した。

だが、どれもはずれてしまって、チケットは手に入らなかった。

それでもビートルズが羽田空港に到着予定の2日前、主人公は家族に内緒でたった一人で東京に向かう。

たとえ武道館へ入ることができなくても、どこかでひと目だけでも見ることに望みをかけて、家出を決行したのである。

お金がないので普通列車をキセルしながら、東京まで乗り継いでいくつもりだった。

しかし数時間後、姫路駅で降ろされて公安室に連れて行かれた。

そこで諭されて、逆方向の急行列車に乗せられてしまう。

車掌に見張られながら、生まれ育った町にもどるために‥‥。

列車のなかで主人公はビートルズの「オール・マイ・ラヴィング」、ドライブ感に満ちた別れの歌を、繰り返し、繰り返し、歌い続けて物語は終わる。

歌ってさえいれば、かすかに、かろうじてだが、なにかに、もしかして世界に、触れられている気がした。

昨日までと違う今日、今日までと違う明日を求めて、ビートルズの音楽と出会ったことによって、自分として生きる一歩を踏み出した少女の別れと旅立ちは、読み終わった後の余韻がなんとも清々しい。

ビートルズの来日はこうした文学作品を、今になっても生み出し続けている。

(注)本文中の引用はすべて2010年に出版された、岩瀬成子著「オール・マイ・ラヴィング」(発行=ホーム社 発売=集英社)からによりますす。なお本書は現在、小学館文庫にて読むことができます。

書籍や雑誌のページから聴こえてくる音楽と描写『TAP the BOOK』のバックナンバーはこちらから