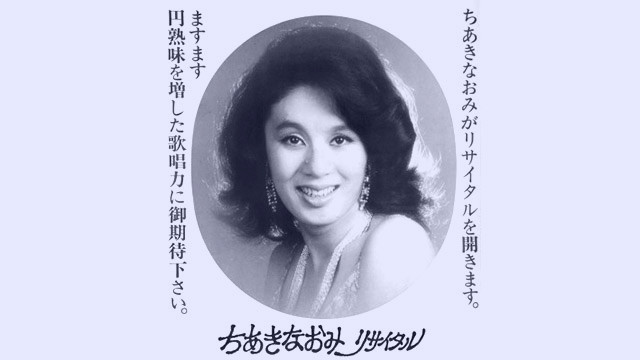

1974年10月22日と23日、ちあきなおみの最初で最後のリサイタルは、東京・中野サンプラザホールで二日間にわたって開催された。

ファンの間では友川カズキが提供した「夜へ急ぐ人」とともに、ちあきなおみにしか歌えないという声が多い「ねえあんた」は、このリサイタルのために作られた書き下ろしの楽曲だった。

作詞はリサイタルの台本を書いた松原史朗、作曲が森田公一、プロデュースしたのはTBSの社員だった砂田実であった。

その後、このリサイタルは2枚組のアルバムとして発売になり、素晴らしい内容であったことが後世にまで知られていく。

ところでクレジットには構成が青山浩/松原史郎、演出は青山浩/名也なぎほ、という名前が記されていた。

青山浩とはTBSの社員だった砂田が、10年以上も使っていたペンネームである。

そして名也なぎほも砂田の盟友だった舞台監督で、オールプロデュースに所属する川名卓のペンネームだった。

それぞれが会社員であったために、実名を出すわけにはいかず、日ごろからペンネームを使って仕事をしていたのだ。

1955年に慶應義塾大学を卒業してラジオ東京(後のTBS)に入社した砂田は、最初からテレビ製作部の音楽番組班に配属された。

そして1960年代後半から70年代にかけて、『日本レコード大賞』や『TBS歌謡曲ベストテン』、『歌のグランプリ』、『東京音楽祭』などの花形番組で演出や総合プロデューサーを務めて、演出とプロデューサーの仕事を行なって有名になった。

そんな砂田が最初に伝説的な存在になったのは、在京の民間放送がテレビ放送を始めた黎明期の1959年から60年にかけて、TBSの社員であるにもかかわらず朝からフジテレビに出社していたからである。

これは中学時代からの友人だった椙山浩一(後の作曲家・すぎやまこういち)がフジテレビに入社して、『おとなの漫画』というコント番組を始めたのがきっかけだった。

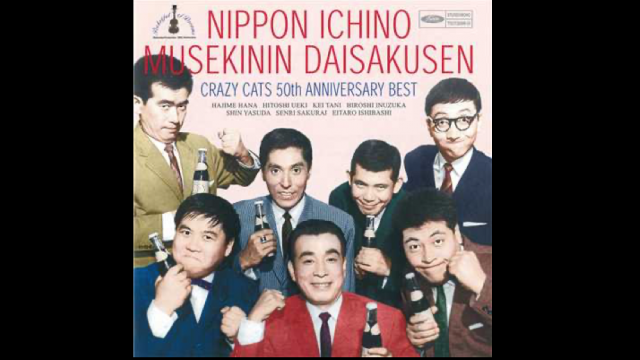

ハナ肇とクレージーキャッツが人気ものになった『おとなの漫画』は、平日の昼にオンエアされていた、生放送の帯番組だった。

当初は永六輔や前田武彦など、そうそうたる放送作家が名を連ねてスタートした。

ところが朝6時に起きて新聞の朝刊を読み、そこから時事ネタを探し出してお笑いの脚本に仕上げて、午前中にリハーサルを行って生で放送する仕事は、台本を書く放送作家には思いの外きつい仕事だったらしい。

人気作家たちがみんな逃げ出したので、残った新人の青島幸男が孤軍奮闘していた。

そこで椙山は青島の負担を減らすために、中学時代からの親友だった砂田に協力を求めてきたのだ。

中野区鷺宮の旧制都立第二十一中学で同級生だった3人は、大の仲良しだったので会社の壁を無視して砂田も気楽に引き受けた。

昼にオンエアする生放送の台本を届けた砂田は、そのまま現場でリハーサルと本番を見届けて、午後になってから何食わぬ顔でTBSに出社していたという。

当然だがTBSにもフジテレビにも秘密だったので、そのときに作者名として使ったのが青山浩というペンネームだった。

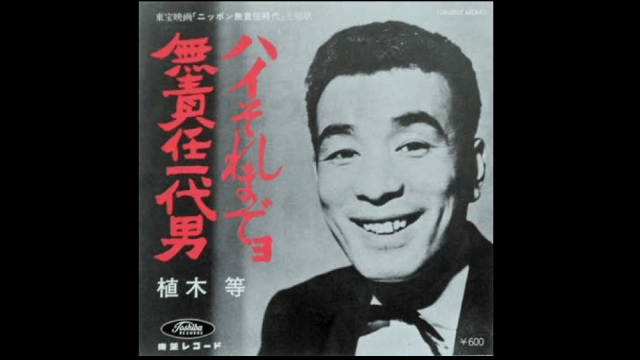

クレイジーキャッツの植木等による「なんである、アイデアル」や、同じくクレイジーキャッツの桜井センリの「金鳥のルーチヨンキ」なども、砂田が手掛けて流行語になった有名なテレビ・コマーシャルである。

それらも植木等や桜井千里から全幅の信頼を得ていたことで、企画から任されて引き受けたしごとだった。

しかしそれらは青山浩で仕事をしたアルバイトであり、当時の言い方では”ショクナイ(内職)”だったために、「日本放送作家協会 CM作品賞」や「ACCフェスティバル金賞」を受賞しても、砂田実という名前が表に出ることは一切なかった。

越路吹雪やザ・ピーナッツ、尾崎紀世彦、五木ひろしなどのコンサートやリサイタルでも、砂田は構成と演出をいくつも手がけている。

だが砂田にはやましい気持ちは微塵もなく、とりたてて隠すこともせず堂々とショクナイに励んでいた。

なにしろ当時は人材が足りなかったので、優秀な人間には会社の枠や業界の壁を超えて、あちらこちらから仕事の声がかかってきた。

そこで良い結果を出せば本業のテレビでも、仕事につながったのである。

とはいえ見かねた直属の上司に注意されることもあった。

だがテレビ演出部長からテレビ営業局長を経て社長になっていった諏訪博に、能力と実績を認められて始末書ぐらいで済んでいたようだ。

2016年の10月、たくさんの伝説を持つ85歳の砂田実氏にお会いして、1974年の『ちあきなおみリサイタル』について話を伺った。

ちあきなおみは不思議な歌い手でしたね。

誰もが認める実力を持ち、まだまだ歌えるにもかかわらず、はっきりとした引退を口にすることもなく、歌手であることをやめてしまいましたね。

幼い頃より米軍キャンプを回って鍛えた歌唱力と天性の素質により、1969年にデビューしたちあきは音楽シーンで大きな存在感を示し始めた。

そして1972年には「喝采」を歌って、レコード大賞を受賞している。

砂田が『ちあきなおみリサイタル』の構成と演出を依頼されたのは「喝采」から2年後のことだが、どことなくいわくがありそうな雰囲気だったという。

所属事務所の社長だった吉田尚人とともにやって来たちあきは、「おはようございま~す! (ニコッ)」という、若い女性歌手に定番の挨拶をせず、寡黙というか、ただぼーっと座っているだけだった。

「変わった子だな」と思いました。

「大丈夫か?」と正直なところ、多少不安になったものです。

それに対して社長の吉田氏はユニークな人物で、坂本龍馬に心酔していて、止めない限りは何時間でも龍馬について話し続ける人でね。

なぜ龍馬の話になるのかわからないが、無理矢理にでも話題にしないと気が済まなかったらしい。

僕の偏見かもしれないが、芸能界で第一線を張っている人たちは、男でも女でもわがままで我が強く、概して性格はあまりよろしくはありません。

生き馬の目を抜くような世界にあっては、そうでなくては生きていけないからでしょう。

しかし、ちあきには全くそういうところがなかった。

TBSの音楽番組プロデューサーだった砂田の番組にも、何度か出演してもらったことはあった。

ちあきのほか、佐良直美、水前寺清子、和田アキ子という、当時の超売れっ子たちを配したバラエティ・ドラマ『おかしな四ツ児』(1971年4月~9月)というコメディがあった。

でも共演者とのおしゃべりに興じることもなく、ちあきはいつも静かに隅にたたずんでいましたね。

下積み時代を揶揄してなのか、「ちあきさん、明日はどさ回り? 大変ね」という嫌味を浴びせられても、ただ小さく薄い笑みを返すだけでしたよ。

コンサートを引き受けるに当たって、砂田は早速いつものようにレコード店に足を運んだ。

ちあきならではのカヴァー曲を歌ってもらうために、シャンソンを中心としたアルバムを10枚ほど買いそろえて、片っ端から聞きまくったのだ。

どうしてそんな作業をするのかというと、歌い手のコンサートを引き受けたからには、表現の領域を少しでも広げて成長してほしいと思っていたからだ。

砂田は構成に松原史郎を加えて、アレンジは音楽監督を依頼した宮川泰に任せた。

そして選びに選んだ曲目リストを作り、ちあきサイドと2回目の打ち合わせに臨んだ。

ぼくは、ちあきの新たな魅力を引き出そうと、少し欲張ったプランを提示しました。

彼女の持ち歌のほかに、シャルル・アズナヴールの「帰らざる青春」、シャンソンの名曲「ボン・ボヮヤージュ」、越路吹雪の歌唱で知られた「うちへ帰るのがこわい」、そしてアングラ界で黒衣の歌姫だった浅川マキの「かもめ」をカヴァーさせました。さらにちあきのためのオリジナルも、4曲ほど作るという内容です。

そしてプラン通りに準備が始まり、そこで生まれたオリジナル曲のひとつが「ねえあんた」である。

心根のやさしい娼婦と惚れた客とのやりとりを一人芝居のように、歌だけで表現するというアイデアが浮かんだのは、静岡県の熱海市でのことだった。

<ちあきなおみの「ねえ あんた」が生まれるアイデアがひらめいた熱海での一夜、に続く>