「俺はチャック・ベリーみたいに器用なことは出来ねえ!ガンガン鳴らすだけだ!」

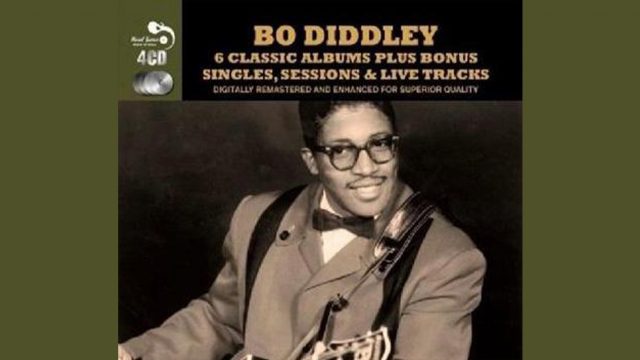

2008年6月2日、ボ・ディドリー(享年79)が米国フロリダ州アーチャーの自宅で息を引き取った。死因は心不全と発表された。

晩年も精力的にツアーをこなしていたが…2007年5月13日、公演先のアイオワ州カウンシルブラフスで脳卒中をおこして入院を余儀なくされる。数週間で退院したものの、後遺症を改善するために日々リハビリに励んでいたという。

生前、彼が生み出した“ボ・ディドリー・ビート”と称される強力なリズムを基調とした独特のサウンドは、ブルースとロックンロールの掛け橋となり、エルヴィス・プレスリーやローリング・ストーンズ、バディ・ホリー、ジミ・ヘンドリックス、エリック・クラプトン、レッド・ツェッペリン、ブルース・スプリングスティーン、エアロスミス、U2など数多くの後進たちに多大な影響を与えた。

G6138やG6199(ジュピター・サンダーバード)など、変形デザインのギターでも知られたロックレジェンドの死を悼んで、各界から多くのコメントが寄せられた。

「彼は音楽のパイオニアで、独特なスタイルを生み出した伝説的存在だった。一緒に演奏した時は楽しかったなぁ。ファンはさぞかし悲しむだろう。でも彼の伝説は永遠に生き続けるんだ!」

B・B・キング

「マディ・ウォーターズやチャック・ベリーに近いが、ディドリーは危なっかしいほどに魅力的だ。そこにはアフリカの香りがする。挑発的で、われわれが今愛している音楽はミシシッピ以外の他の場所から来たんだと言いたげだ。」

キース・リチャーズ

「素晴らしいオリジナルのミュージシャンだった。彼の音楽からストーンズは大きな影響を受けたよ。彼の伝説は永遠に生き続けるだろう。」

ミック・ジャガー

「ディドリーの声、その壮厳なアンセムはいつも自分の中に流れていた。これかれもミュージシャンに影響を与え続けていくだろう。」

ロバート・プラント

ボ・ディドリーが音楽シーンに与えた影響がどれほどのものだったのか? 多くを語らずとも、後に生まれた楽曲たちが“それ”を証明している。

例えばバディ・ホリーの「Not Fade Away」、ザ・フーの「Magic Bus」、U2の「Desire」、ジョージ・マイケルの「Faith」などを聴けば明白だろう。しかし、エルヴィスやストーンズも含め、彼らが富と名声を欲しいままにする一方で、ボ・ディドリーが富を手にするはなかった。

「たくさんのアーティストが俺の曲を真似たりカヴァーしたりした。でもその金はどこにいったんだ? 俺には一文も入っちゃいないぜ! おれは、無一文だ。印税をもらえないから。不勉強だったせいで、当時チェスレコードに騙された。おまけに海賊版だらけ。名前だけの王様だよ。だから子供や孫にはしっかり社会で生きていけるように、一生懸命勉強しなさいと言っている。孫を大学に入れてやるのが夢なんだ」

生前、インタビューを受ける際に、いつも不機嫌そうなやりとりで記者を戸惑わせた。

「俺のギターがなぜ四角いのかって? 目立つほうがウケるじゃねえか!それだけだよ」

「俺のバンドには、マラカスがいるのはなぜかと尋ねられるが、あいつ(ジェローム・グリーン)は、馬鹿でマラカスくらいしかできねえからやらせてるだけだ。深い意味なんかないよ」

「髪の色がグリーンの長髪男がいても、そいつの勝手だ。好きにすればいい。他人がとやかく言うもんじゃない。だけど、そいつが俺の目の前に現れて、家に入れてくれといったら、帰れ!二度と来るな!と言ってやる」

ボ・ディドリーは1928年12月30日、ミシシッピ州の南西部にあるマコームという街で生まれた。誕生後に母親の従兄弟に養子に出され、6歳の時に家族と共にシカゴへと移住する。

幼少の頃からバイオリンを弾き、12歳でギターに転向。思春期を迎え、ジョン・リー・フッカーやマディ・ウォーターズといったアフリカ系米国人ミュージシャンに影響を受け、音楽にのめり込んでいく。

二十歳を待たずしてミュージシャンとしてのキャリアをスタートさせ、1950年代半ば頃、アフロカリビアンのリズムを取り入れたグルーヴで1つのスタイルを確立する。その演奏スタイルこそが、後に“ボ・ディドリー・ビート”と称されるものの原型だった。

1956年、アフリカン・アメリカン向けの週刊新聞『アムステルダム・ニューズ』は、まだ若かりし頃のエルヴィスの演奏を一目見て、「ディドリーをそっくりまねていると思った!」と批評したという。

そんな彼がデビューしたのは1955年(27歳)のこと。最初のシングルは、芸名にもなった自分の愛称をタイトルにした「Bo Diddley」だった。

これがいきなりの大ヒットとなり、当時のR&Bチャートで1位を獲得。以降、チャック・ベリー、リトル・リチャードらと共に“ロックンロールの生みの親”の一人としてその名を世界中に知らしめることとなる。

60年代中盤まではヒットを連発していたものの…その後は地道な公演活動を続けながら生活していた。70年以降も、彼を崇拝する大物ミュージシャンのアルバムやライヴにゲストとして招かれることも多く、シーンから忘れ去られるようなことはなかった。