「カメラ・テストを受けにいって、顔にドーラン塗られたら、ポローッと涙が出ましたよ。そういう土地柄で育ったものですから。九州の川筋(炭鉱街)はそういう気風がとりわけ強いんです」

好んで選んだ道ではなかった。俳優という職業と自分とをどう折り合いをつけさせていくのか。最後まで悩み続けた高倉さんの出発点がここにある。

「走り出したら、止まんないですよ、ぼくは。もし仮に、自分が愛を感じるものに本当に何かあったら、やっぱり人を殺しにでもいくでしょうね。どうにも抑えきれない何かを持ってますよね。自分の血の中にそれは感じます」

撮影が終わるたび、高倉さんは消息を絶った。西表(いりおもて)の海岸にいたとか、リスボンのカフェで見かけたとか、時に絵葉書が舞い込むとか、風の便りが聞こえてくることもあったが、本当の行方は誰も知らない。

「手に負えない自分がいますね、間違いなく。俳優になっていなかったら怖いですよね。おとなしそうに見えるかもしれないけど、本当は気が強い。頑固ですぐきれる。ちっともストイックなんかじゃない」

与えられた役を演じる立場から、自由に役を選べるスタンスになってからも、何一つ変わっていないこと。それは高倉さんがたったひとりで決断してきたということだ。

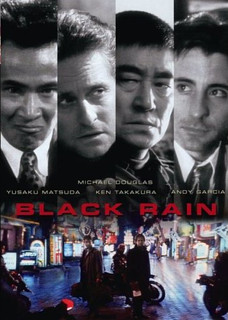

例えば「ブラック・レイン」(1989年)の出演交渉。監督のリドリー・スコットは、誰一人伴うことなくホテルのスイート・ルームで高倉さんを待ち受けた。万が一、不首尾になっても、高倉さんに迷惑が及ぶような情報が外に洩れたりしないための配慮だった。

「もし演じてもらえないなら、私はこの企画を捨てる」

リドリー・スコットのそのひと言で、出演を即決したという。

ブラック・レイン

高倉さんは、ひょうきんなところもある。大阪府警の警部補という役柄をよほど気にいったのか、まるで水を得た魚のようにのびのびと演じてみせた。

その迸りとも思えるのが、高倉さんとアンディー・ガルシア、二人掛け合いのカラオケシーン。「What’d I Say」は、今となっては貴重な聴きものとなった。

一方、日本人出演者陣の中には、癌におかされながらも、そのことを最後まで隠し、延命治療を拒みながら、凄絶きわまりない演技を続けた松田優作がいた。

この撮影の中で彼は、「自分たちが日本人俳優というだけで、アメリカ人スタッフたちに尊敬され、道が拓けたのは、高倉さんという偉大な存在のおかげ」と発言している。

高倉さんは、ある老僧から教えられた言葉としてこう語ったことがある。

「今ぼくの頭の中にあるのは、その職業のクラスをアップさせた人ですね。あいつがいるからって引き上げた人は、やはりその道で優れている人なんだろうと思います。そういう仕事を残したということじゃないでしょうか」

参考資料:「月刊PLAYBOY」集英社刊

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから