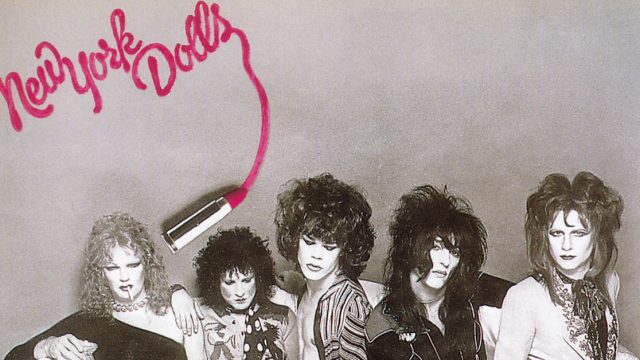

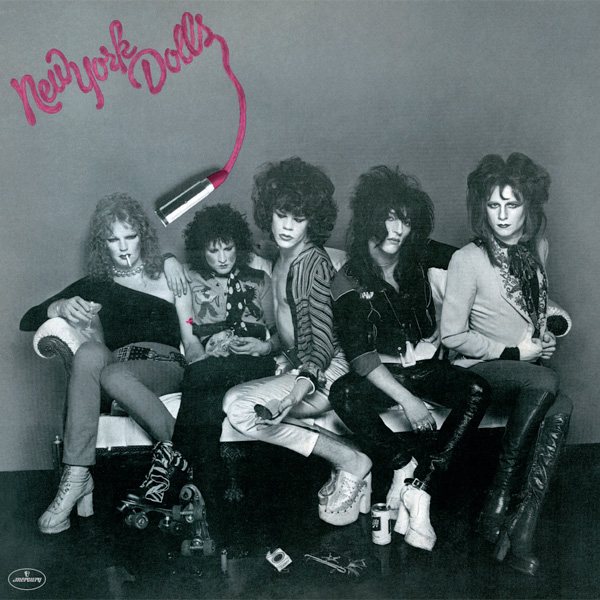

♪「Personality Crisis」/ New York Dolls (live at Musik Laden 1973)

1973年、トッド・ラングレンのプロデュースによって世に放たれたこの「Personality Crisis(邦題:人格の危機)」は、アメリカのバンド、ニューヨーク・ドールズのデビューアルバム『New York Dolls』(1973年)のオープニングを飾ったナンバーだ。

NYパンクの先駆に位置づけられるエポックメイキングな楽曲で、ローリング・ストーン誌が選ぶ“最も偉大な500曲”では第271位にランクインした。

それはラモーンズやセックス・ピストルズなど、後のパンクシーンに大きな影響を与えた重要な1曲でもあった。

とは云え、発売当時はTOP40にしかランクインせず、一部のマスコミからは酷評を受けるほどだった。

ニューヨーク・ドールズのフロントマンを務めたデヴィッド・ヨハンセンは、バンドがデビューする直前の時期をこう振り返る。

コロンバス通りの82番街あたりに自転車屋があったんだけど、冬は店もあんまり忙しくなかったから、そこで練習したんだ。その店のオーナーが巨大なフェンダーアンプと機材を持っていたんでね。俺達は真夜中に行き、5〜6ドル払い、ヒーターをつけっぱなしで空が白んでくるまで演奏した。オーナーは俺達が何も盗めないようにと、その古い店の錠を下し、明け方にやって来て俺達を出してくれたよ。バンドの格好がつくまで、何ヶ月か毎晩6〜7時間はリハーサルをしてたよ。

彼等は同じニューヨークのシーンでも、当時“アートロック”と呼ばれたヴェルヴェット・アンダーグラウンドよりは、イギー・ポップが率いたストゥージズに近かった。

他に影響されたミュージシャンと云えば、ローリング・ストーンズ、ザ・フー、キンクス、ヤードバーズなど英国からアメリカに侵略してきた“ブリティッシュ・インヴェイジョン”をはじめ、ボ・ディドリー、ソニー・ボーイウィリアムソン、ジョームズ・ブラウン、チャック・ベリー、オーティス・レディングなど黒人R&B、そしてアーチ・ベル&ドレルズ、ディオン&ベルモンツなどのドゥーワップ系のグループだった。

彼等の目的は単純で、FMラジオからプログレロックやセンチメンタルなポップスが聴こえてくる時代に、“グッドオールド・ロックンロール”を演奏することだった。

そのケバケバしいイメージとは裏腹に、実はドールズの音は“保守的”だったのだ。

そしてあるXmasの夜、まったく見知らずの聴衆の前で彼等は“予期せぬデビュー”を果たすことになる。

デヴィッドは、その夜のことをこんな風に語っている。

俺達の最初のギグはXmasで、まったく偶然に行われたんだよ。

自転車屋の向かいにある古い福祉宿泊所で、その日Xmasパーティーをやっていてね。

そこの住人らしき老人二人が俺達のところにやって来て「雇ったバンドが現れない」と言うんだ。そこで、向い側にポンコツ機材を運び、そのパーティーに集まった人達の前で演奏したってわけさ。オーティス・レディングの「Don’t Mess with Cupid」や、アーチ・ベル&ドレルズの「(There’s Gonna Be A) Showdown」とか古い曲を演奏したよ。

その日、普段着で演奏したドールズは、とりあえず“オーソドックスなロックバンド”として予定外のデビュー(!?)を果たしたが、3ヶ月みっちりリハーサルをした後、1972年3月、タイムズスクエアにあるディプロマット・ホテルで“本当のデビュー”を果たす。

彼等はケバケバしいメイクとド派手な衣装に身を包み、聴衆の前に姿を見せたのだ。

その時のことをデヴィッドはこう振り返る。

それは、俺達が演奏のために着飾った最初の機会だった。反応はすこぶる良かった。

ミュージックビジネスに関わっている人間も何人か観に来ていて、特に※ダニー・フィールズがバンドのサウンドや衣装に対して「グレートだ!」と言ってくれたので、このままでいこうと思ったね。

(※音楽誌の編集者/ポール・マッカーサーの妻リンダの親友であり、ドアーズのジム・モリソンにベルベッツの歌姫ニコを紹介したり、イギー・ポップやラモーンズのマネージャーでもあった人物)

♪「(There’s Gonna Be A) Showdown」/ニューヨーク・ドールズ

デヴィッド以外のメンバーは皆、ブルックリンで育った元ギャングの若僧だったという。

彼等は“トラッシュロック(屑、無駄、馬鹿馬鹿しくて安っぽい意味)”の美学を取り入れていたが、それは当時隆盛を誇っていたグラムロックを鏡に映し出した結果生まれた“歪んだ像”のようなものだった。

当時のアメリカにおいて、彼等の中世的なイメージはおおむね“口に合わないもの”として見なされた。

その風貌や素行の悪さから「ローリング・ストーンズに対するアメリカ版パロディ」「安っぽい女装趣味集団」「遅すぎたグラムロックバンド」「猥褻(わいせつ)なジャンキー達」と、皮肉な“煽り文句”で表現されたバンドだった。

そんな表面的にしか見てない余りにも単純なフレーズが誌面に躍る中で、「早すぎたパンクロック」という言葉が彼等の本質を言い当てていた。

実際、解散から2年後の1977年に吹き荒れたパンクムーブメントの中心的存在だったセックス・ピストルズの“仕掛人”として有名なマルコム・マクラーレンは、後期ドールズのマネージャーを担当しており、ピストルズ初期のレパートリーはドールズのナンバーだったという。

さらには、ピストルズのメンバー募集のチラシに「ギタリスト募集!ルックスはジョニー・サンダース以上!」と書いてあったという逸話もあるくらいだ。

NYパンクの系譜において、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドとテレヴィジョン、パティ・スミスらの間をつなぐ重要な役割を果たしたのも彼等の功績である。

また、ブロンディのデボラ・ハリーが彼らの追っかけをしていたことや、80年代のイギリスで“最も偉大なロックバンド”として讃えられ多くのアーティストに影響を与えているザ・スミスのフロントマンであるモリッシーがドールズのファン・クラブの会長だったことも有名な話だ。

2004年、モリッシーの呼びかけにより27年ぶりの再結成ライブを実現させた直後、オリジナルベーシストのアーサー・“キラー”・ケインが白血病で亡くなる。

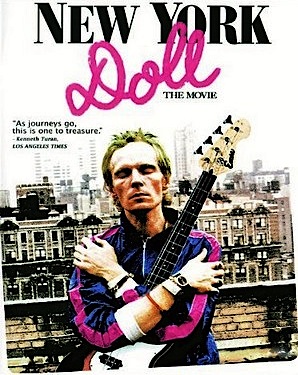

その後に公開された“奇跡の復活ライブ”を記録したドキュメンタリー映画が話題となった。

そこにはイギー・ポップ、クラッシュのミックジョーンズ、プリテンダーズのクリッシー・ハインド、ブームタウンラッツのボブゲルドフ、ジェネレーションXのトニージェイムス、モリッシーなど、錚々たる面子がコメントを寄せている。

「New York Doll」(2007)/映画予告編

70年代初頭、音楽が商業化・肥大化されつつあった中で“古き良き時代のロックンロール”を派手に搔き鳴らした彼等が後のシーンに与えた影響は計り知れない。

パンクロックを源流とするあらゆる“不良達の音楽”には、多少なりともドールズの血

が流れ続けている。

【佐々木モトアキ公演スケジュール】

https://ameblo.jp/sasakimotoaki/entry-12660299410.html

【佐々木モトアキ プロフィール】

https://ameblo.jp/sasakimotoaki/entry-12648985123.html