「Bridge over Troubled Water(明日に架ける橋)」は、ポール・サイモンが黒人霊歌の「Mary, Don’t You Weep(マリアよ、嘆かないで)」から着想を得て作詞作曲した歌として知られている。“Mary”とは、もちろん聖母マリアのことである。

この歌は突然降りてきたんだ。今まで曲を書いてきた中で最も衝撃的な瞬間の一つだったよ。「これは、僕が普段書くものよりもかなり良いぞ」と思ったことを覚えているよ。(ポール・サイモン)

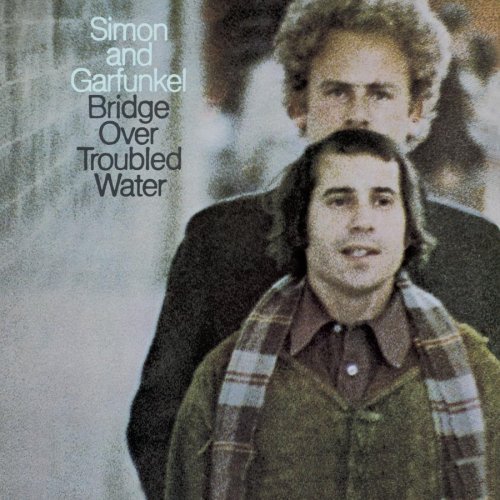

1970年にサイモン&ガーファンクルが発表したこの曲は、彼らにとって最大のヒットソングとなった。アルバムの発売と同時にシングルカットされ、1970年2月28日から6週連続1位を記録。

さらにアルバムの方は、全米アルバムチャート1位を10週に渡ってキープし、イギリスでは7ヶ月もの間1位となり、1100万枚ものセールスを記録する大ヒット作となった。

翌1971年のグラミー賞では、5部門を制覇するという快挙を達成。歌唱クレジットがサイモン&ガーファンクル名義になっているが、実際はアート・ガーファンクルの独唱によるもの。

皮肉なことに、この曲が大ヒットしていた頃、二人の間では音楽的方向性の差異が生じ、長年コンビを組んできたパートナーシップに亀裂が入ろうとしていた。ポールは後々まで自らこの曲を歌わなかったことを心の底から後悔していたという。

歌詞だけを読むと、ラブソングや困難や悲しみに直面した人への応援歌(励ましの歌)として解釈するのが普通である。

作者のポール・サイモンも当時はそのつもりで作ったのかもしれないが、この歌が生まれた時代背景を重ね合わせてみれば、“ただのヒット曲”ではなかったことがわかる。

その頃のアメリカといえば、ベトナム戦争に対する不安と不満を持った若者達が世の中に大きな潮流をおこそうとしていた。ヒッピー文化が花開き、フラワーチルドレンが闊歩した“サマー・オブ・ラヴ”の時代である。

そしてスチューデントパワーやブラックパワーが吹き荒れた政治の季節でもあった。シンガー・ソングライターたちは、国の政策に抵抗する歌を作り、多くの若者たちがそのメロディーをくちずさみながら抗議運動に参加した。

従来のヒットソングが生み出される“流れ”から外れたアーティストが、若者たちの支持によって新しい“音楽の価値観”を生み出していった。

そんな時代の真っただ中にサイモン&ガーファンクルもいた。きっと同じ歌詞を聴いたとしても、リアルタイムでその時代に生きながら耳にした人達の解釈は、きっと特別なものだったに違いない。歌詞には作者の意図とは別の政治的なメッセージ性が重ねられ、まさに“時代の歌”として受け入れられたのだろう。

ここで歌われている“橋”は、平和への架け橋として当時の若者たちの耳に届いたのだ。また、邦題ではTroubled Waterが“激流”や“荒波”とは訳されずに「明日に架ける橋」と意訳され、日本人の琴線にもより深く触れる歌となった。

なんと言っても“明日”という言葉には希望がある。

サイモン&ガーファンクル

『Bridge Over Troubled Water』

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから