小説の上手さでは当代一という声も多かったベテラン作家、佐藤正午が2017年度上期の直木賞に選ばれた時、果たして東京で行われる授賞式に出席するかどうかが話題になった。

長崎県佐世保市に住んで執筆活動を行っている佐藤正午は8月25日、62歳の誕生日を迎えることになっていた。しかしその日、東京都内のホテルで開かれた「第157回芥川賞・直木賞の贈賞式」に姿を現すことはなく、会場では担当編集者を通じて欠席についての“言い訳”が披露された。

この年齢になれば大抵の作家は、というか身を削って仕事を続けてきた働き者の作家は、若い頃の無茶がたたって、体のあちこちにガタが来るものだと思います。僕の場合も今現在、体力的な不安を抱えています。すぐにどうこうという大きな不安ではありません。ですが毎日、体調と相談しながらどうにかこうにか仕事をこなしているという現状です。率直に申し上げてその現状を維持するため、つまりもの書きを続けるために、日本文学振興会のご理解も賜り、今回は僕のわがままで佐世保にとどまることを決めました。

「月の満ち欠け」という小説は、時空をこえてつながっている複数のラブ・ストーリーが、ミステリー仕立てで謎解きとともに展開する。

最初の恋物語が始まったのが1970年代後半だということは、『天国から来たチャンピオン』『ファール・プレイ』『プライベート・ベンジャミン』といった映画のタイトルでわかる。

こうして登場人物の会話に出てくる映画にまつわる固有名詞によって、時代背景とヒロインのイメージが描かれていく。

ジャン=リュック・ゴダール監督夫人でもあった女優のアンナ・カリーナと、ショートカットの髪型で1960年代のアイコンだったジーン・セバーグが、主人公につながりる何かを感じさせてくれる。

そして高田馬場にある名画座の早稲田松竹で3時間を超える大作『ドクトル・ジバゴ』と、ヴィヴィアン・リーが主演した『アンナ・カレーニナ』の予告編を観終わったところから、主人公となる二人の運命的な恋物語が始まっていくのである。

後半では1998年に松たか子が初めて主演した『四月物語』(岩井俊二監督)のストーリーが、最後の意外な謎を解き明かすための手がかりになっている。

しかし、そのような映像を想起させるさまざまなイメージ以上に、この物語に重要な役割を果たしていたのが歌だった。

さまよえる魂が乗り移った幼い女の子によって、静かに、つぶやくように歌われるのは、黛ジュンの「夕月」だった。主人公がそれを歌った瞬間、物語には必ず不吉で不穏な空気が流れる。

この歌詞に出てくる「私の罪」や「つきまとう幻影」が、実は小説のモチーフになっていたのではないか。そう思ったのは読み終えたあとになって、あらためて黛ジュンのオリジナルを聴いて、さらに由紀さおりのヴァージョンも聴いたときのことだった。

20代だった黛ジュンが1968年から69年にかけてヒットさせた「夕月」は、平成の時代になって過去のものとなり、”昭和歌謡の懐かしい曲”という扱われ方だった。

そんな過去の楽曲を42年後にカヴァーすることで、もういちど歌に新しい命を吹き込んだのが、還暦を過ぎたベテラン歌手の由紀さおりだ。

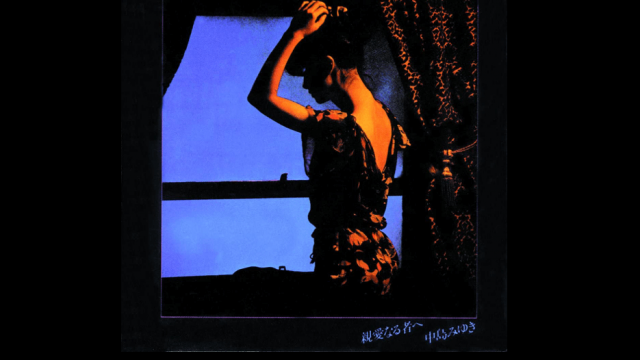

「夕月」を歌ったアルバム『1969』はタイトルにある通り、1969年に日本でヒットしていた歌を集めたカヴァー集で、日本ばかりか世界各国でもCDが発売されるほどのヒットを記録した。日本の歌謡曲が新鮮なアレンジと演奏で、21世紀の世界に蘇ったのはなんともエポックメイキングな出来事だった。

由紀さおり本人の「夜明けのスキャット」 にしろ、黛ジュンの「夕月」にしろ、歌は流行した時代の思い出を呼び起こすという意味で、貴重なタイムカプセルの役割りを果たしてくれる。

しかもそれだけにとどまらず、新たな歌手や解釈によって新たな生命をあたえられれば、歌は死なないということを証明した。歌謡曲をモチーフにして生まれた小説の主人公の次の言葉は、そのまま歌や小説というものの本質にも通じている。

「だけどあたしは何回死んでも生まれ変わる。アキヒコくんがよぼよぼのおじいちゃんになっても、若い美人に生まれ変わって現れて、誘惑する」

「月の満ち欠け」に登場する人物たちは誰ひとりとして、読者に安易な感情移入をさせてはくれない。だがクールで怖ろしい物語にもかかわらず心がほのかに暖かくなり、何度でも繰り返し読みたくなるのも歌や音楽に通じている。

1969

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから