耳で歌を聴くだけではなく、目でも音楽を楽しむ。

そんな生活が身近になったのは、1960年代前半にテレビが一般家庭にまで普及したおかげだった。

衣食住の心配が少なくなり、眠る時も安心して夢を見られるー。

戦争のない平和な時代がやって来たことで、若者たちにとって歌や音楽が急に身近なものになった。

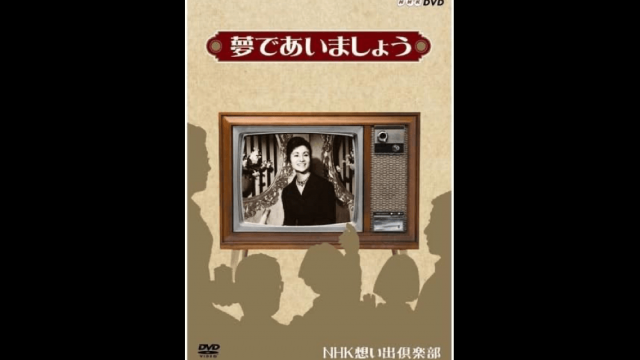

1961年4月8日の夜10時、NHK総合テレビで伝説の番組が始まった。

音楽とトークとコントによる音楽バラエティ『夢であいましょう』は、モノクロで30分番組の生放送だった。

これに少し遅れて、6月から日本テレビではザ・ピーナッツとクレイジーキャッツによる『シャボン玉ホリデー』が始まる。

テレビという新しいメディアの時代が、そのときに幕を開けようとしていたのである。

NHKのディレクターだった末盛憲彦は半年間、アメリカに渡って最新のアメリカ文化を吸収して帰国した。

「それまでにないエンターテインメント番組を作ろうー」、そう考えた末盛は企画と構成に新進気鋭の放送作家だった永六輔を選んだ。

「テレビはまず新鮮でなくてはならない」

末盛が音楽監督に抜擢したのは、人気ジャズピアニストの中村八大だった。

永六輔が作詞して中村八大が作曲と編曲、さらにはプロデュースをした「黒い花びら」(歌・水原弘)が、第1回レコード大賞を受賞したことで、日本の音楽シーンには新しい風が吹き始めていた。

そしてレギュラー出演者に抜擢されたのは、まだ無名の女優やコメディアン、新人といってもいい若手歌手たちだ。

永六輔のこんな発言が残っている。

「若い人がたくさん集まってきました。若かった渥美清さん、若かった黒柳徹子さん、坂本スミ子さん、デューク・エイセス。そしてまだ幼かったといったほうが似合う坂本九」

この他にも三木のり平、益田喜頓、谷幹一、E・H・エリック、岡田真澄といった、芸達者で多彩なコメディアンと俳優がレギュラー陣に加わった。

番組のために毎月1曲、中村八大と永六輔による「今月の歌」が書き下ろされた。

そこから「上を向いて歩こう」(坂本九)、「遠くへ行きたい」(ジェリー藤尾)、「こんにちは赤ちゃん」(梓みちよ)、「おさななじみ」(デューク・エイセス)、「帰ろかな」(北島三郎)などのヒット曲が生まれてきた。

そしてテーマ・ソングの「夢であいましょう」(坂本スミ子)は、シンプルな歌詞とメロディで聴き手の情感を毎週のエンディングで震わせた。

「夢であいましょう」というテレビ番組とテーマソングから、明日への希望を受けとめていた若者が当時はたくさんいた。

経済的にはまだ貧しかった時代だったが、誰もが夢を持っていたという意味で、精神的には意外に豊かだったのかもしれない。

永六輔が書いた詩を朗読するコーナー「リリック・チャック」を担当したのは、”チャック”と呼ばれていた黒柳徹子だ。

黒柳徹子は番組内のメロドラマ「逢うは別れの始めなり」で、渥美清と恋人役で共演したことがあった。

そのときのことを、永六輔との対談でこう語っている。

渥美さんが何かのはずみで「なんだ、このアマ」と私に言った。ほら、浅草の人だから下町の言葉でね。そのとき私は、「は? アマっておっしゃると?」と言ったんだって。「この手の女はイヤだ」と思ったって、渥美さんあとで言ってた。

黒柳徹子は彼女にしか持ち得ないユニークな才能を発揮し始めて、『夢であいましょう』という場に不可欠な存在になっていった。

そしてどこにもいないタイプのテレビ・タレントとして、ここから大きな花を咲かせていくのである。

司会者の中嶋弘子が結婚の為に1965年3月で番組を降板してからは、『夢であいましょう』が終了するまでの1年間は彼女が司会を務めた。

(注)このコラムは2016年4月8日に公開した『誕生から55年目を迎えた日本のスタンダード・ソング「夢であいましょう」とあの時代』を、改作改題したものです。