作家の村上春樹は著書『ポートレイト・イン・ジャズ』(新潮文庫)の中で、セロニアス・モンクについてこんな風に綴っている。

彼の音楽はたとえて言うならば、どこかから予告もなく現れて、なにかものすごいものをテーブルの上にひょいと置いて、そのまま何も言わずに消えてしまう“謎の男”みたいだった。モンクを主体的に体験することは、ひとつのミステリーを受け入れることだった。

セロニアス・モンクの晩年は、そのほとんどが謎に包まれている。1971年、54歳の時にロンドンで録音を行ったのを最後に、二度とレコーディングをしなかった。1975年のニューポート・ジャズ祭、1976年のカーネギーホール・コンサート出演を最後に隠遁生活に入る。

以降ほとんどの時間を、大富豪パノニカ・ドゥ・コーニグズウォーターという女性(通称ニカ)の家で、妻のネリーと過ごすようになる。ニカと云えば、1955年にチャーリー・パーカーの最期を看取ったことでも知られている、ジャズシーンでは有名な庇護者(パトロン)である。

モンクは以前から患っていた双極性障害(躁鬱病)の症状が次第に悪化し、最晩年は誰とも話しをしなくなってしまったという。そして1982年2月17日、脳梗塞によってこの世を去った。享年64。

妻ネリーと過ごした隠遁生活の中で、モンクがいったいどんなことを考えていたのか? 何らかの形で音を奏でていたのか? それはまったくの謎とされている。遺体はニューヨーク州ハーツデールのファーンクリフ墓地に埋葬された。

ジャズ史を語る上で外すことのできない男、セロニアス・モンク。奇矯な言動やファッションで人を惑わし、深い精神の病を患っていた男だったが、何より独創的だったのは、他ならぬそのピアノ演奏だった。

1940〜1960年代まで黄金期を迎えた“モダン・ジャズの時代”において、独特のタイム感とコード感、そして休符の目立つ旋律などで、新風を巻き起こした人物である。

まだ20代前半だったモンクは、1940年代初頭に成立したジャズの演奏スタイル“ビ・バップ”の聖地であったライブハウス『ミントンズ・プレイハウス』のピアニストに雇われ、ディジー・ガレスピー、チャーリー・パーカーらと共演するようになる。

若い頃から多くのミュージシャンから崇拝されていたが、その高い音楽性が世界に知られることとなったのは、30代後半(1950年代)になってからのことだった。しかし、その才能はもっと以前から開花しており、実際に1940年代も数々の名曲を生み出している。その独創的な作風故に、当時は1000~2000枚のアルバムを売ることにも苦戦し、所属していたレーベルの“お荷物”となっていた。

1945年には麻薬の不法所持を理由に逮捕され、60日間の刑務所生活をおくる。しかし、モンクには麻薬癖はなく、友人バド・パウエルをかばっための不当逮捕・冤罪だったという説もある。

この事件によって、アメリカの劇場・飲食店での営業演奏を許可するキャバレーカードを没収されてしまい、困窮していく生活を支えたのは、30歳(1947年)の時に結婚した妻ネリーだった。

そんな中、1952年には新興レーベルのプレスティッジと契約。国内での演奏を停止されていた身でありながらも、アート・ブレイキー、マックス・ローチ、ソニー・ロリンズ、マイルス・デイヴィス、ミルト・ジャクソンらとレコーディングで共演し作品を残す。

1954年6月、フランスのジャズ・フェスティバルに招かれ、ここでロスチャイルド財閥のパノニカ・ケーニングスウォーター男爵夫人と知り合う。以降、ニカ夫人はモンクのパトロンとして金銭的精神的に支援する。モンクは後にニカに捧げたという「Pannonica」を作曲した。

1957年、ようやくキャバレーカードを取り戻すと、マンハッタン地区に移転したばかりのクラブ『ファイブ・スポット』で、ジョン・コルトレーンを加えたカルテットに加わって7ヶ月の長期こけら落とし公演を成功させる。

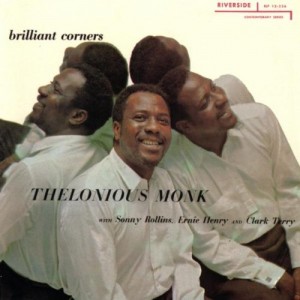

時を同じくしてリバーサイドレコードのプロデューサー、オリン・キープニュースとの出会いにより、モンクの名はようやく世界中に知られるようになる。同年に発表したアルバム『Thelonious Himself』や『Brilliant Corners』が、当時のジャズシーンに与えた影響は大きい。

『Brilliant Corners』のタイトル曲は、後半16小節が倍速になるという難曲中の難曲と云われ、アルトサックスのアーニー・ヘンリー、ベースのオスカー・ペティフォード、ドラムスのマックス・ローチらも何度となく曲を見失ってしまい、「あの曲は結局テープ編集で完成させたものだ」と、後年プロデューサーのキープニュースが述懐している。

それほど難しい曲だったにもかかわらず、モンクはレコーディング当日に「こういう曲をやるからよろしく」という感じで、楽譜すらまともに渡そうともせず、皆がミスを繰り返しているのを横目に、「なに? 君たちプロじゃないの?」という表情で演奏を続けていたとう逸話も残っている。

セロニアス・モンクの音楽が語られるときによく使われるのが、“モンク独特の不協和音”という言葉だ。コードや旋律も然ることながらリズムも独特で、それは単なる不協和音などではなく、“モンクの音階”という表現の方が不協がないのではないだろうか?

その音楽人生を通じて、常に一段高いレベルの音楽を独自に構築しようとしていたように思える。特にこの『Brilliant Corners』というアルバムは、共演者たちが“モンクの音階”に驚きながら演奏しているのが感じられる伝説の名盤として語り継がれている。

──最後にもう一つ、村上春樹が綴った印象的な言葉をご紹介します。

モンクの音楽は頑固で優しく、知的に偏屈で、理由はよくわからないけれど、出てくるものはみんなすごく正しかった。その音楽は僕のあらゆる部分を非常に強く説得した。マイルス・デイヴィスもジョン・コルトレーンもたしかに素晴らしいミュージシャンだ。でも彼らがほんとうの意味で“謎の男”であったことは一度もなかった。

<引用元『ポートレイト・イン・ジャズ』(新潮文庫)/村上春樹・和田誠著>