まず、アメリカのフォーク・ミュージックとはどんなルーツを持つ音楽だっかのか?

それは18世紀以来、イングランドやアイルランド系の民謡をベースに、移住労働者や黒人のワークソング、プロテストソング、ブルースなどと混り合い発展してきた音楽だった。

例えば、20世紀前半の状況は、アパラチア山地を中心とした白人農耕者たちの間では、ジーン・リッチー、ドク・ワトソン、フランク・プロフィットたちが、もう少し南部の黒人労働者の間では、レッドベリー、レヴェレンド・ゲイリー・デイヴィス、ミシシッピー・ジョン・ハートたちがそれぞれの地方で活躍していた。

そんな中、ギターで弾き語る“モダンフォーク”という独特のスタイルを作り上げたのが、1930年代のウディ・ガスリーだった。

彼は、このフォークという形態に、より明確な社会性とモダン感覚を与えることにより、都市部住民をも含めた、より広範囲な支持層を獲得する。

ピート・シーガー、リー・ヘイズなどがこのスタイルを継承し、50年代には、よりポップス化の傾向を強めつつ、ブラザーズ・フォアー、キングストン・トリオ、ピーター、ポール&メアリー(PPM)などが、常に全米ヒットチャートの上位を占めるようになる。

そして、60年代に入ると公民権運動やべトナム反戦運動と結びついて、プロテストソングに主流が移ってくる。中心はボブ・ディラン、ジュディ・コリンズ、そしてジョーン・バエズたちだった。

人はどう死ぬか?いつ死ぬかを選択できない。どう生きるか? これだけは決められる。

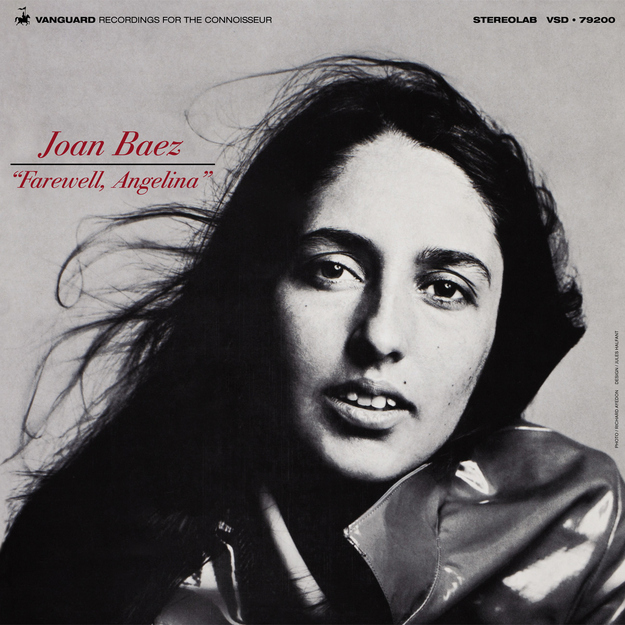

これは、60年代のアメリカで“フォークの女王”と呼ばれたジョーン・バエズの名言である。

彼女は1941年、後にスタンフォードやマサチューセッツ工科大学で教鞭をとる、メキシコ系物理学者の父とスコットランド出身の母の間に生まれた。ニューヨーク出身の彼女の血には、生まれながらにして父方のラテン的情熱と、母方からは質実な忍耐強さが混在していた。

肌の色などで差別を受け、人知れず辛い少女時代を過ごした彼女だったが、信仰心豊かな両親のもとで普通の女の子として成長する。その天性の透明な美しいソプラノは、小さい頃から周りの大人達を感心させていたという。

ボストン大学在学中からギター片手に歌い始め、18歳となった1959年、当時最大規模のフェスといわれた第1回“ニューポート・フォーク・フェスティバル”に出演する。

その頃、アメリカはベトナム戦争に突入しており、反戦集会の様相も呈していたこのフェスに、彼女はなんと真っ赤な霊柩車で乗り付けて反戦をアピール。繊細かつ艶やかな伸びのある高音ボーカルは聴衆を虜にし、一夜にして彼女はヒロインとなった。

翌年、1stアルバムの『Joan Baez』でレコードデビューを果たす。1961年にリリースした2ndアルバム『Joan Baez Vol.2』はゴールドアルバムを獲得。以降、その地位を不動のものとし、彼女は“フォークの女王”と称される存在となった。

アメリカにおけるモダンフォーク・ブームの先頭に立ち、ブレイク前のボブ・ディランを世に紹介したのも彼女である。

そんな中、ベトナム戦争が深刻さを深めていくにつれて、彼女は反戦の思想を込めた「We Shall Overcome(勝利を我らに)」などのプロテストソングを高らかに歌うようになる。(※1960年代にアフリカ系アメリカ人公民権運動が高まる中ピート・シーガーが広め、運動を象徴する歌にした楽曲)

♪「We Shall Overcome(勝利を我らに)」/ジョーン・バエズ

1966年には徴兵拒否で投獄中だった社会活動家デヴィッド・ハリスと結婚し、ますますその傾向を強くしていく。

結婚の翌年、1967年1月に初めての来日公演を果たす。その頃、日本は安保闘争が活発化しており、“激動の季節”を迎えていた。各地を公演して回った彼女は、ステージ上から聴衆に向かってまずこう語りかけたという。

「私は歌手であるよりもまず人間。次に平和主義者です」

そして「雨を汚したのは誰」や「サイゴンの花嫁」といった反戦歌を披露し、日本の若者たちと心を通わせたのだ。この年、日本では森山良子(当時19歳)が“和製ジョーン・バエズ”と呼ばれてデビューを果たした。

♪「What Have They Done To The Rain(雨を汚したのは誰)」/ジョーン・バエズ

70年代半ばになると、公民権運動の終息などにより、盛んだったフォークも下火となり、多くのアーティストや音楽界そのものがポップスへの大きな潮流の中に吸収されていく。プロテストソングを中核としたフォークというジャンルは、一つの大きな役目を果して消えてくこととなる。

彼女はベトナム戦争終結後も、一貫して自由と平和を訴えながら活動を続けた。2010年3月には、スペイン政府より、芸術文学の勲章を受勲し“Excelentisima Señora”の称号を得た。

スタジオアルバムとしては4作目となったこの『Farewell Angelina(さよなら、アンジェリーナ)』では、同じフォークミュージックの先輩ウディ・ガスリー、ピート・シーガー、そしてこのタイトル曲を含めた全11曲中4曲が、盟友でもあり恋人でもあったボブ・ディランの曲によって占められる。

このアルバムを発表する2年程前から、彼女とディランは恋愛関係となっていて、1964年のニューポートフェスではまさに“蜜月”の状態だったという。

1965年、このアルバムは発売される直前に、彼女はディランの英国ツアーに公演出演の予定もなく同行している。

ところがディランは、こともあろうにもう一人の交際相手サラ・ラウンズもイギリスに呼び寄せていた。この様子は、ディランのドキュメンタリー映画『Dont Look Back』に記録されている。そして、バエズは傷心のまま帰国した。

これ以降、彼女とディランの関係は、お互い淡い感情と清清しさを讃えた、友人としてのものになる。二人が中傷し合ったという話は一切聞かない。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

執筆者

【佐々木モトアキ プロフィール】

https://ameblo.jp/sasakimotoaki/entry-12648985123.html

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから