いつだってとどまることのない挑戦の姿勢は矢沢永吉というロックスターの核であり、表現者としての本質なのであろう。

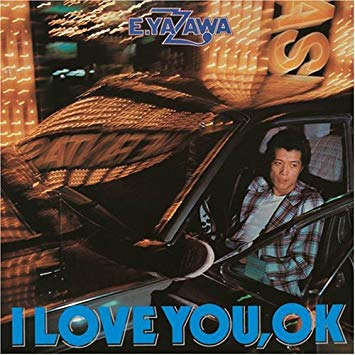

ロスアンゼルス録音によるソロ・アルバム『アイ・ラブ・ユー、OK』が完成し、1975年9月21日にリリースされる時点で、正確にいえばまだ発売の前だったにもかかわらず、矢沢は早くも次のアルバムに思いを巡らせていたという。

ひとつの物事に全力でぶつかって可能な限りのことをやり遂げて、自分でも納得がいったならば、次なる目標に向かって走り出す。それもむやみやたらと突っ走るのではなく、冷静に計画をたてたうえで注意深く行動に移していく。

それによって音楽を形にしていくという仕事に関して、大切なことを体験を通して学ぶことができたと矢沢は言った。

「A&Mスタジオで最初の音を聞いて驚いた。今まで聞いたことのない音が出てきた。何か、こう、感触が違うんだ!」

レコーディングは弦のダビングを除けば、すべてワンルームだけで行われたという。リズム・セクション、ホーン・セクション、コーラスをいちどに録音してしまうのだ。それぞれの音がかぶってしまうので、誰かがミスをしたらやり直しになるのだが、ほぼ一発で全員にオーケーが出た。

●この商品の購入はこちらから

「すごいなと思った。1曲仕上がるのに20分ですよ。そして1曲を録り終えるとミュージシャンは全員スタジオから出て、休んでいる。非常にリラックスしている。全く仕事とは関係ない状態で過ごす。そして再びスタジオに入ってひとたび楽器を手にすると、指揮者のもとで自分の音を表現する。ムダがない、すなわちプロフェッショナルなんです。彼らは音楽をするということを知っている」

スタジオ内の設備や器材に関しては、日本との違いをそれほど感じなかったそうだ。ミュージシャンのテクニックにしたところで、日本のミュージシャンとの差はわずかだった。それなのに出てきた音は、日本のそれとは決定的に違っていたのだ。

矢沢はセカンド・アルバムのための楽曲作りを始めたとき、それを自らの手でプロデュースすることを決めていた。ロサンゼルスで学んだこ体験をもとにすれば、日本でもホンモノの音を鳴らせるという勝算があったからだろう。

「オレ独自のサウンドを作ろう。日本一のプロデューサーになろう、と本気で思ったよ」

そこでグループサウンズの時代からロックを体現してきたギタリスの水谷公生に編曲を依頼し、トップクラスのミュージシャンを集めてもらった。

仕上げのバランス・エンジニアとして参加したのは、日本で最初にフリーになった吉野金次である。アングラの女王といわれた浅川マキのアルバムや、はっぴいえんどの『風街ろまん』といったた歴史的名盤にも携わっていた吉野は、アグネス・チャンや沢田研二のヒット曲も数多く手がけていた。

そうしたメンバーとともに矢沢永吉は勢いとうねりがあるロックンロールと、男の色気を感じさせるバラードに特徴がある「A DAY」を創り上げたのである。

ここで結果的にメインの作詞家となったのが、前作が好評だったことで期待値が大きく上がっていた西岡恭蔵である。

ちなみに西岡が22歳の時に作った代表曲「プカプカ」のエンジニアは吉野で、リズム隊をバックにしたギターの弾き語りというシンプルなサウンドに物足りなさを覚えて、自らソロピアノを弾いて間奏にダビングしたというエピソードが残っている。

西岡はアルバム『A Day』で全11曲のうち5曲を作詞しているが、その中の「トラベリン・バス」は矢沢本人の出演するCMでも使われた。

そしてツアーが始まるとライブにおける人気曲として、すぐに代表曲に押し上げられたのである。ファンの熱い人気と反応によって、ロックのカリスマとしてブレイクしていく矢沢とともに、あたかもテーマソングのように成長していく。

この歌詞にはジャズやカントリー、ロックンロールを育んだルイジアナ州や、テネシー州から始まって、音楽にゆかりのあるアメリカの都市や州の名前が次々に連呼される。そのことによって否が応で空間移動と、スピードを観客にイメージさせて高揚感を増すところに特徴があった。

「トラベリング・バス」に対する観客の熱い反応については、西岡はこんな発言を残していた。

「あれは矢沢の中でもすごく大きなスタンダードな部分なんだろうと思います。すごく嬉しいのが、お客さんのあのパワーですか。見ていて楽しいんですよね。あのお客さんと矢沢との一体感っていうのが、ステージの一番大きな魅力なんじゃないかと思いますね。見ていると、もっともっと、と後押ししたくなりますよね」

実際の西岡恭蔵は大きな男なのに、いや、大男だからなのかとてもシャイで、朴訥な人柄のシンガーだった。やや鼻にかかった声で、飾り気のない独特の歌い方をした。

それと真逆だった矢沢のヴォーカルは、どんな楽曲を歌ってもエッジが効いた唄い方で、圧倒的な説得力が備わっていた。パワフルな歌声と多彩な表現力、ステージ上のアクションには初期のエルヴィス・プレスリーにも通じる艶があった。

そしてエルヴィスのように屈指のバラード・シンガーであることが、西岡が歌詞を書いたアルバム・タイトル曲「A DAY」によって証明されていく。

(注)本コラムは2018年11月23日に公開されました。なお引用した矢沢永吉氏の発言は、すべて1975年に筆者が行った「週刊ミュージック・ラボ」のインタビューに基づくものです。

●この商品の購入はこちらから

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから