自分をとりまくビジネスにしか関心がなかったパーカー大佐は、短期間で完成する低予算の作品にしか興味を示さず、良質な映画の企画持ち込まれても、時間や手間がかかるものには見向きもしなかった。

『ウェストサイドストーリー』も『真夜中のカウボーイ』も、企画の段階で大佐にあっさり却下されてしまったという。

その意味でエルヴィスが期待を寄せていたのは、パラマウントの映画プロデューサーだったハル・B・ウォリスだ。

戦時中の名作として知られる『マルタの鷹』と『カサブランカ』を製作したウォリスは、戦後になっても『OK牧場の決闘』などを手がけていて、単なる娯楽作品以上の文芸作品をつくることに定評があった。

スクリーン・テストでエルヴィスに映画スターへの可能性を見出してくれたのはウォリスだったし、初期の代表作『闇に響く声』をプロデュースしたほか、大ヒットした『G・I・ブルース』や『ブルー・ハワイ』なども彼の仕事だった。

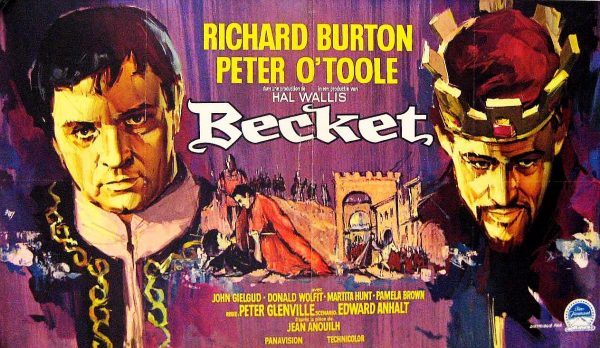

ところが映画雑誌を読んでいたエルヴィスは、『ベケット』のような芸術的作品の資金調達のために、低予算で確実に収益が上がるプレスリー映画から得た利益を役立てていると、ウォリス自身が語っていることを知ってしまった。

1964年に公開された『ベケット』に主演したのは、イギリスの名優といわれるリチャード・バートンとピーター・オトゥールで、ふたりは65年のオスカーで主演男優賞にノミネートされた。

最終的『ベケット』には作品賞、監督賞、撮影章、作曲賞、美術賞、編集賞など、主要な部門にノミネートされたのだが、エドワード・アンハルトが脚色賞を受賞しただけに終わった。

ちなみにエドワードはエルヴィスの低予算作品、『ガール!ガール!ガール!』を書いていた脚本家だった。

最初からシリアスな演技のできる映画俳優を目指していたエルヴィスは、こうした現実に目をそらさずに向き合っていくことで、ハリウッドと大佐に都合よく利用されているという疑いを感じたのであろう。

金儲けだけを目的としたつまらない映画のために、自分のキャリアが時間とともに確実に消費されていくことへの不安…。

エルヴィスはそのことに危機感を抱くようになり、音楽や映画の世界で表現者として生きていかねばならないと、真剣に将来を考え始めた。

「なぜ自分はエルヴィスなのか? なぜ自分はエルヴィス・プレスリーとなるよう、選び取られたのか?」

そんな時期にあまり気乗りしなかったのに、大佐の判断で対面させられたのがビートルズだった。

大佐がどうしてその対面に乗り気になったのかについては、今ひとつ判然としないところが多い。

エルヴィスを聴いて育った外国の少年たちが、次の時代のロックンロールを作って世界の頂点に立ったことを、大人向けのエンターテイナーとして大いに利用できると考えたのであろうか。

ロックンロールを卒業して大人のバラードシンガーになったエルヴィスと、ティーン・エイジャー相手のビートルズとでは、お互いに守備範囲が異なると見なしていたのかもしれない。

また28歳で世界的な成功を掴んだマネージャーのブライアン・エプスタインと知り合うことで、先輩である自分のいうことを聞くようにと仕向けていく狙いもあったのであろう。

これは自分自身の影響力を維持するためであり、実際にブライアンは警備の問題で相談に乗ってもらうなど、ある程度の関係が築けていたようだった。

ところでエルヴィスはこの出会いのおかげで、世界がどうなっているのかを感じることができた。

ビートルズの場合は4人が個人として存在していることと、音楽を作るという点においてはマネージャーに言われるままではなく、自分たちの考えで自由に行動していることを知ったのは大きかったのだ。

「どうして最近はやわなバラードばかりなんですか?」

「ロックンロールはどうしたんですか?」

ジョンのストレートな言葉にはいささか困惑と怒りを感じたが、それと同時にもっと深く自分で思考することの必要性を感じた。

だから辛辣で正直だった言葉や態度を手がかりに、時間をかけて少しづつ自分の意識改革に取り組んで、自らが置かれた状況を理解していったのだと考えられる。

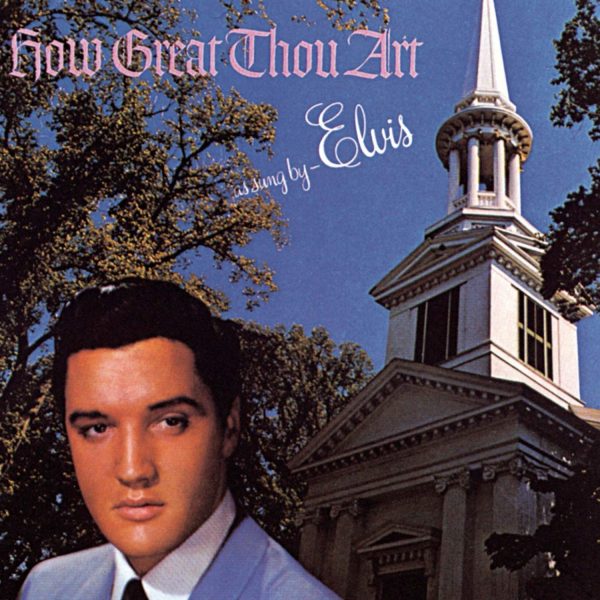

1966年に行われたアルバム『偉大なるかな神(How Great Thou Art)』のレコーディングは、映画のサントラ以外のレコード制作としては約3年ぶりで、再出発の第一歩となった記念すべき作品である。

エルヴィスはほとんどあきらめていたレコードづくりにおいても、ライフワークとして大切にしていたゴスペルに取り組むことによって若かった頃の情熱を取り戻していく。

このときに新しい担当ディレクターとして現場についたのが、後に良き協力者となるRCAのフェルトン・ジャーヴィスで、こうした有能な人材との出会いからも、孤立していたエルヴィスを取り巻く状況には変化が訪れた。

1967年2月にリリースされたアルバムは長らく低迷していた時期のなかで、ポップスではなかったのにもかかわらず全米18位のヒットとなって、上々の結果を出すことができた。

しかも1967年のグラミー賞ではエルヴィスにとっては初の栄冠となる、「ベスト・セイクレット・パフォーマンス」をもたらしたのだ。

こうして徐々に自信を取り戻したエルヴィスは、少なくとも音楽制作においては大佐の言いなりではなくなっていく。

NBCの「68カムバック・スペシャル」の内容についても、かつては完全に服従するだけだった大佐に対して、自分の意志を曲げないようにして理想の内容にすることができた。

そのことがロックンロールのキングとしてライブを行うという、新たな音楽活動の目標へと結びついていったと考えられる。

(注)本コラムは2018年9月7日に初公開サれました。

<参考文献>

・トニー・バーロウ著 高見展・中村明子・越膳こずえ・及川和恵 訳『ビートルズ売り出し中! PRマンが見た4人の素顔』 (河出書房新社)

・アラナ・ナッシュ著 青林霞訳 赤沢忠之監修「エルヴィス・プレスリー-メンフィス・マフィアの証言-上」(共同プレス)

・クリス ハッチンス&ピーター トンプスン 著 高橋 あき子 訳「エルヴィス・ミーツ・ザ・ビートルズ」(シンコーミュージック)