1960年代後半から70年代初頭の音楽シーンでは、海外バンドのコピーから始まった日本のロックに関して、オリジナルの場合でも「使い慣れない英語で歌うべきか」、あるいは「日本語で歌ったほうがいいのか」、何度となく議論が起こり、さまざまな試行錯誤が行われた時期があった。

すでにフォークと呼ばれるジャンルでは、日常的に会話するような言葉を使って、自分たちのメッセージを歌うシンガーが登場していた。

そのときに「日本語でロックをやる」と意気込んでいたのが、細野晴臣とともにロック・バンドのエイプリルフールにいた松本隆だ。

高校を卒業する頃に自分たちでバンドをやって何か作りたい、外国のものをコピーするんじゃなくて何か自分たちのものを作りたい。それにはまず詞が必要だということになったんです。メロディやリズムはすでにあったわけですが、ぼくらがやりたかったことはフォークじゃなくて、ロックやポップスを歌う言葉を探していたんです。

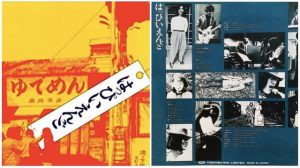

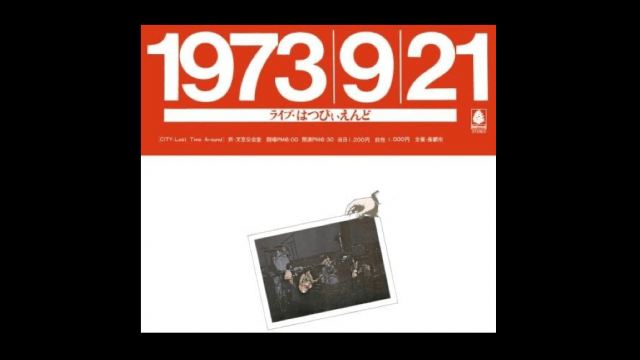

1969年の秋にエイプリルフールが解散し、細野と松本に大滝詠一が加わった3人で、「ばれんたいん・ぶるう」が活動を始めた。

そのときにギタリストとして誘われたのが、まだ18歳だった鈴木茂である。

もともと洋楽ロックの少年だった鈴木は、日本語の歌詞についていささか抵抗感を持っていたという。当時のフォークに対しても歌詞がダイレクトすぎることで、聴き手のイメージを限定してサウンドを邪魔すると感じていたからだ。

でも松本さんの詞を聴いて考えが変わったのは憶えている。松本さんは言葉から浮かんでくる映像を大切にしていて、あの奥行きのある詞の世界観がとても新鮮だった。

中学生の時からボードレールやランボーを愛読していた松本は、歌詞の作り方のテクニックに関しても、サイモン&ガーファンクル、ビートルズ、プロコル・ハルムなどの詞を日本語に訳して研究していた。松本の書いた歌詞は内容や意味にとらわれすぎず、日本語の新しい表現や音で聴いた気持ちの良さ、イメージの広がりを目指すものだった。

セカンド作『風街ろまん』に鈴木が初めて曲を書いたのは、大滝詠一が「次のアルバムは、茂も曲を作れ」と言ってくれたのがきっかけとなった。だが作曲するのはまったく初めてで、どうすればいいのか全然わからなかったという。

それでも松本が用意してくれた歌詞になんとか二曲、ギターのリフを中心にしながら作ったところ、「はないちもんめ」が採用されて処女作となった。いつも首にスカーフを巻いて小脇に本を抱えていた松本について、鈴木は当時の印象をこのように述べている。

音楽の趣味もミステリアスだった。僕たちメンバーの影響でバファロー・スプリングフィールドやザ・バンドとかを聴いていたけど、やはり詞の世界に興味があったみたい。だから彼は作曲することはなかったんだけど、それだけに詞で独特の世界観を作り出したんじゃないかと思う。

はっぴいえんどの曲はほとんど、松本隆の詞が先だったという。

音楽に関してはとにかくみんな研究熱心で、お互いの好みの音楽をお互いに知らせあった。そしてキャッチボールをするように、それぞれの持ち味を殺さずに演奏ができたのである。

絶対的なリーダーはいなくて、ビートルズみたいな絶妙なパワー・バランスが保たれていた。誰がまとめ役というのではなく、共同作業だった。

はっぴいえんどを解散した後も、鈴木は細野とともにキャラメル・ママからティン・パン・アレーと、音楽活動をともにしていく。そして1974年には単身でアメリカに渡り、西海岸のミュージシャンたちとソロ・アルバムを作って絶賛を浴びている。ここでもインストゥルメンタルを除く全7曲を、松本が作詞していた。

ドラムを演奏するせいなのか、リズム感のある言葉なんだよね。ぼくは自分が曲を作るときは、いつも松本さんに詞をお願いしていたんだけど、後々になって他の作詞家と組んだときにこのことに気が付いたんだよ。松本さんは小説家を目指したこともあったそうだけど、やっぱり作詞が天職だったんだろうね。

名作との誉れが高いファースト・アルバム『BAND WAGON(バンド・ワゴン)』のレコーディングは、サンフランシスコとロサンゼルスで行われた。

スタジオには元サンタナのダグ・ランチ、元スライ&ファミリーストーンのG.エリコ、タワー・オブ・パワーのD.ガリバルディ、そしてビル・ペインなど全盛期のリトル・フィートのリズム・セクションが参加した。

松本の自伝的な小説のタイトルにもなった「微熱少年」では、はっぴいえんどの世界につながるノスタルジックな世界が展開している。

そして、名うてのミュージシャンたちが出す独特のノリ、強烈なグルーヴに敢然と立ち向かうかのように鈴木のスライド・ギターが鳴り響き、ファンキーなグルーヴ感の向こうに東京の原風景が浮かび上がる。

『バンドワゴン』

ヴォーカルからは大滝の影響が感じられるし、事実、はっぴいえんどの新作であっても不思議はないと、発表時から言われたものだった。はっぴいえんどに参加してから歌い始めたと鈴木は、身近にいたので参考にできたという理由もあって、意識して大滝から歌唱法を学んだという。

弱冠24歳にして、生涯における代表作となる『BAND WAGON』を世に出した鈴木は、『ラグーン』から始まる一連のソロ・アルバムで大人のサウンドに挑み始める。

『ラグーン』

それと同時に音楽活動の幅を広げて、ギタリストだけではなくアレンジャーとして活躍していく。1977年からは石野真子のデビュー曲「狼なんかこわくない」や、原田真二のデビュー曲「てぃーんず・ぶるーす」などを手がけている。

鈴木は27歳のときに、再びロサンゼルスに行って、ポップな歌モノの『Cosmos’51』(1979年)を完成させた。だがそれを機に、しばらく歌から離れて作曲や編曲の仕事に専念することにした。

そんなときにシンガー・ソングライターの中島みゆきから、レコーディングのギタリストとして声がかかった。中島本人が著書「ジャパニーズ・スマイル」(新潮文庫)のなかで、このように記している。

あたしは鈴木茂のアルバムを片っ端から買い集めたオタクだったんです。あの哀愁と知性とスケベさの程良くミックスされた風貌も、眉間から声を出してるような歌い方も、あぁそうそう、ギタープレイも、まるで異次元の人みたいに憧れたものでありました。

1980年代に入って、フォークからロックへと接近していった中島みゆきのアルバムとコンサートで、鈴木は重要な存在のギタリストとして活躍するようになっていった。

(注)本コラムは2017年7月29日に公開されました。

本文中の松本隆氏の発言は「松本隆対談集 風街茶房 1971-2004」(立東舎」からの引用です。

鈴木茂氏の発言は「自伝 鈴木茂のワインディング・ロード はっぴいえんど、BAND WAGON それから」( リットーミュージック) からの引用です。

なお、はっぴいえんどの解散について、鈴木氏はこんな思いを述べていました。

はっぴいえんどが三枚のアルバムで終わってしまったこと、ぼくは今でももったいなかったなぁ、と思うことがあるんだ。ぼくはメンバーの中で一番年下だったので、曲を作り始めるのも遅かったし、とにかく全ての面においてスタート・ラインに立つのが遅かった。あの頃の一年二年という年齢差が大きいからね。もう一年くらい早くスタート出来ていれば、あるいははっぴいえんどがあと何年か続いて四枚、五枚とアルバムを作ることができていれば、ぼくももっとたくさん曲を書いて自分自身のキャリアを形にすることが出来たかもしれない。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから