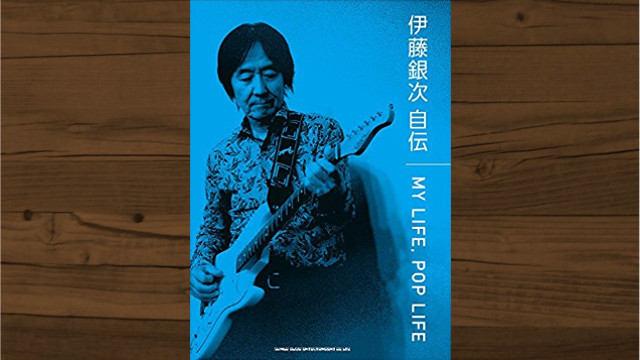

伊藤銀次は大滝詠一からその昔、「伊藤銀次はフィクサー、ロック界のキッシンジャーだ」と言われたことがあったという。自分で意図してそうしているつもりはまったくないにもかかわらず、外から冷静に観察して分析する大滝詠一には、そのように見えていたのである。

気になる人がいると会ってみたくなり、どういうわけか会えてしまう。

それは好奇心が旺盛で夢見がちだった少年の頃から、青年時代を経て現在に至るまで一貫して変わることがなかった。

なぜならば大滝詠一が喝破したとおり、伊藤銀次の本質に根ざすものだったからだ。

日本がまだ戦後の焦土から少しずつ立ち直ってきた1950年代、行動半径が幼稚園までの1キロメートル前後だった頃、晴れた日にはいつも自宅の2階の窓を開けて、瓦屋根が広がる景色を飽きることなく眺めていた少年。

そこから肉眼では見えない世界はいったいどうなってるんだろうと、想像の翼を広げることで遠くに思いを馳せていた少年。

少年は父親が好きだったクレージーキャッツに夢中になったことによって、小学校3年製のころから知らず知らずに音楽の道へと導かれていった。

やがて中学生になってイギリスという遠い遠い国の4人組、ビートルズの作り出した音楽と出会って虜になてからは興味がおもむくまま、ポップスとロックを仕事にしていく。

本書は好奇心が旺盛で夢見がちな少年が成長していくにつれて、ポップミュージックがつないでくれる素晴らしい音楽家たちと出会い、ともに体験した魔法のような時間の連続を語りつくすリアル・ストーリーだ。

なんとも興味深いエピソードの連続で一気に読み終えたが、「沢田研二とのレコーディング:1980-1982」という章のなかで、伝説となったエンジニアの吉野金次の仕事ぶりと、佐野元春との接点が描かれていることを紹介したい。

当時の吉野金次はリズム録りとかの作業は、自分で行わず弟子に録音させていた。

そして楽器や歌を録り終えたマルチ・テープに入っている音を、最終の段階になってからまっさらの状態で聴いて、それを一人でミックスしていたのだ。

当時のニューヨークやロサンゼルスのエンジニアたちが始めた手法で、世界へとまさに広まりつつある方法だった。

1980年12月23日リリースされた沢田研二のアルバム『G.S.I LOVE YOU』で全曲のアレンジを依頼された伊藤銀次は、自分で見聞したこととして以下のようにきちんと記している。

2曲目の”NOISE”は、吉野金次さんの功績が大きい曲。ミックスが上がってきたときにはびっくりしました。後でアシスタントに話を聞いたら、吉野さんがミックスしながら、もう一つ面白くならないかなと思ってたときに突然閃いて、アシスタントに「外へ行ってちょっとストリート・ノイズを録ってきて」って言って。録ってきたものを別のチャンネルに立ち上げて、もともと入ってたものを切り貼りしながらコラージュしちゃったんですよ。あの曲を聴いた佐野くんからも電話があって、彼は開口一番「”NOISE”はすごい。吉野金次さんって凄いね!」って言って。それが、佐野くんが次の『SOME DAY』のレコーディングで吉野さんと組む、大きなきっかけになったんです。佐野君は「吉野金次さんはロックンロール・ミキサーだね」って言ってました。吉野さんはかつて、はっぴいえんどやごまのはえも手掛けていたミキサーじゃないですか。だから『G.S.I LOVE YOU』は、ある意味交差点みたいのアルバムなんですよね。

このアルバムでソングライターとして抜擢された佐野元春は、アルバム『SOME DAY』を契機にブレイクを果たすが、その兆しがここから芽生えていったことがわかる。

また伊藤銀次は沢田研二の仕事ぶりについても、「沢田さんの自作曲をちゃんと聴いたことがなかったんで、実は凄いソングライターかもしれないって初めて実感」したと記していた。

アン・ルイスに提供した「ラ・セゾン」や、自分で歌った「ス・ト・リ・ッ・パ・ー」の予兆を受けとめていたのだ。

本書の最後に、伊藤銀次はこう語っている。

気になる人がいると、会ってみたくなってちゃう。

そういう自分が動くと、いつも何か面白いことが起こるんです。

振り返ってみると、僕が天王寺の野音へ行って福岡風大やいろんなミュージシャンたちと出会ったこと、

高円寺ムービンでたまたま耳にした曲から始まった山下達郎くんたちとの交流、

沢田研二さんのレコーディングで何の気なしに聞かせて採用された”I’ll Be On My Way”、

大滝さんとの再会からナイアガラ・トライアングルVol.2へと至る流れ、とか……

「もしもあのとき〇〇〇してなかったら」が、僕の歴史にはたくさんあって。

誘蛾灯のように、光のある方へワーっとって近付いていっちゃう習性なんですかね。

からなずしもそこへ行ったからといって、毎回必ずいい成果があったわけではないという。

しかし、思い切って行ってみたほうが面白いことが起きる確率は間違いなく上がるというのも、実際の経験から得られた大切な真実だった。

音楽との出会いにワクワクできる「無邪気さ」こそが原点、だから行かないより行ってみたほうがいい、そうした基本的な姿勢は60代後半に入った今もまったく変わらないと、伊藤銀次は自信を持って語っている。

書籍や雑誌のページから聴こえてくる音楽と描写『TAP the BOOK』のバックナンバーはこちらから