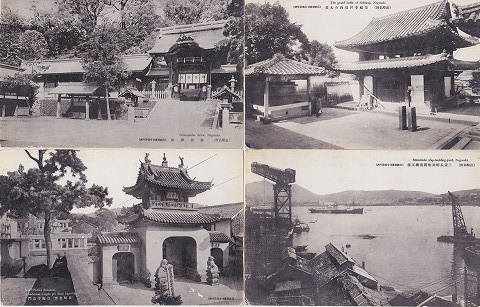

丸山臣吾は一九三五(昭和十)年五月一五日、長崎県長崎市に生を受けた。江戸時代から日本で唯一の国際都市として外国文化に親しんできたこともあって、長崎はコスモポリタンな雰囲気が漂う美しい街だった。太平洋戦争が始まる前までは、大正デモクラシー期のエロ・グロ・ナンセンスの気分や、昭和のモガ・モボ時代の粋さや流行のなごりが漂っていた。

生家の道を隔てた向かいには「近江屋楽器店」があり、店頭に置かれた蓄音機からクラシック音楽から流行歌、浪花節までが一日中、路上に向かって流れていた。小学校にあがった臣吾少年はこの店でクラシックやジャズ、タンゴなど、あらゆる種類の音楽を試聴させてもらった。

クラシックの歌手志望だった臣吾少年は、小学生の頃から声楽を習っていた。市内の医者たちが作っていた小さな合唱団では、ボーイ・ソプラノを受けもった。「リゴレット」や「蝶々夫人」のマリアを歌いながら、一度でいいから大編成のオーケストラの前で歌いたいと、オペラ歌手への夢を描いたこともあったという。

しかし太平洋戦争の勃発によって、突如として長崎にも暗黒の時代がやって来る。融通のきかない軍人たちが官僚と組んで威張り散らし、洋楽のレコードや外国映画は敵性文化として禁止された。開戦からの四年間、終戦を迎えるまでは音楽への前途が固く閉ざされてしまった。そして戦争末期の一九四五年八月九日の午前十一時二分、長崎市に原子爆弾が投下された。

室町時代の開港からおよそ四〇〇年にわたって、海外との貿易によって発展してきた歴史ある美しい街は、一条の閃光で廃墟になってしまった。十歳だった臣吾少年は幸運にも生き残ることができたが、母方の一家は全滅した。浦上天主堂がある街並みは何もなくなって、まさにこの世の終わりで人類が滅亡した世界のようだった。その悲惨な光景が頭にこびりついたことが、後に歌作りの原点になったのである。

終戦の翌年に私立の海星中学に入学した臣吾少年は、戦時中は禁止されていた敵国の映画に触れてグレタ・ガルボやマレーネ・デートリッヒ、ヴィヴィアン・リー、イングリッド・バーグマンといった美しくて個性的な女優に憧れた。そして外国の上質な恋愛映画から、独自の美意識を身につけていった。

音楽の道を目指してふたたび声楽とピアノの基礎も学んだ。幸運だったのは中学の必須科目でフランス語を習ったことだ。音楽の神様がシャンソンへと、道を開いてくれたのかもしれない。シャンソン界のナポレオンと言われたティノ・ロッシの「小雨降る径」を近江屋楽器店で耳にしたのは、中学に入って間もなくの頃だった。その甘い歌声に惹かれてシャンソンと出会ってからは、ダミアの「暗い日曜日」やリュシエンヌ・ボワイエの「聞かせてよ愛の言葉を」などにレコードを通して親しんだ。

そこでフランスのシャンソン一辺倒にはならず、日本の歌曲の素晴らしさを知ったのは三木露風や北原白秋の詩からだったという。ヴェルレーヌ、ランボー、ボードレール、コクトー、北原白秋、石川啄木、萩原朔太郎の詩を詠んだ。小説では芥川龍之介、夏目漱石、樋口一葉、岡本かの子、江戸川乱歩などを乱読した。芸術と文学にも開眼してラファエロやミケランジェロの絵画、竹久夢二や高畠華宵などの美人画を好んだ。先輩だった男子学生と恋をして、同性愛に目覚めていったのも同じ頃のことだ。

自然に耽美主義へと逃避しがちになっていったのは、女性が金銭で取引される特殊な世界、大人の欲望がむき出しの色街で育ったからでもあっただろう。やがてシャンソン歌手かコンサート歌手になりたいという夢がふくらみ、どうしても音楽の道に進みたいという思いが抑えきれなくなった。そこで父親に願い出て単身で上京することを認めてもらい、普通高校に通うと偽って国立音楽大学付属高校に入学した。

一九五一年の春に一人で東京に出てきた臣吾少年は、親からの仕送りで慎ましやかに下宿生活を始めた。新聞広告を見て銀座の「ブランズウィック」という店へ、アルバイトの面接に行ったのは夏休み前のことである。”美少年募集”という文字が気になって、思い切って訪ねてみたのだった。

銀座五丁目で一九四八年から営業を始めたブランズウィックは、表向きは普通の喫茶店だが、その実体は同性愛者が密かに集まる店だった。夜になると一階がバーで二階はクラブとなり、常連客の間ではいわゆる「ハッテンバ(発展場)」に使われていた。

アルバイトの面接ですぐに採用が決まったのは、ケリーと呼ばれるマスターにひと目で気にいられたからだ。臣吾少年はさっそく夏休みからアルバイトを始めたが、色街に生まれ育ったおかげで、そこがどういう場所なのかにすぐ気がついた。それを承知でウェーターとして働いていたのは、集まってくる大人たちを相手に会話をすることに興味があったし、歌をうたわせてもらえることになったからである。

店の客はホモセクシュアルを隠している各界の著名人、官公庁の勤め人などのほか、そんな噂を耳にしてやってくる物見遊山の実業家、文化人などが主であった。歌舞伎座のすぐそばにあったので、歌舞伎役者やその贔屓筋の客も多かった。臣吾少年はそこで江戸川乱歩や三島由紀夫と出会う。

しかし店主のケリーの指図に従わなかったことでブランズウィックを辞めさせられて、服装のことなどで教師と衝突したこともあって、国立音楽大学付属高校を二学期いっぱいで中退した。自分から学校をやめたのは本格的なオペラ歌手にはなれないと、冷静に判断したことも理由のひとつだった。

シャンソン喫茶「銀巴里」で歌手デビューした丸山明宏

東京でしばらくぶらぶらして過ごしていた臣吾少年だったが、ひとまず出直そうと長崎に帰郷することにした。ところが生地を扱う商売を始めていた父と、異母兄弟たちへの待遇を巡ってぶつかった。激しい口論になったことで臣吾少年は父から勘当を言い渡され、やむなく再び単身で上京することにした。

だがお金を持っていないので住む家とてなく、店員やバーテン、ボーイなどを転々としながら生き延びているという状態が続いた。新宿駅では三か月ほどホームレス生活を送り、その後は米軍キャンプを回る楽団に入ってジャズを歌った。アクセサリー屋の店員から銀座のキャバレーのドアボーイまで、その日その日を生きるために、どんな仕事でもやってみたという。

アルバイト仲間にも寝起きしている場所は知らせず、謎の極貧生活を送りながら二年間を過ごした。それでもシャンソン歌手への道はあきらめなかった。何もかもがうまくいかない、そんな時期を過ごしながらも歌でスターになりたいという夢を捨てなかった。

新宿の喫茶店で働いていたところに、早稲田大学の知人から声をかけられたことが縁で、臣吾少年は「橘かおるの夕べ」というシャンソン・コンサートに前座として出演した。宝塚歌劇団で男役として活躍した橘かおるは、日本のシャンソン界で草分け的な存在だった。ブランズウィックで歌ったときに「君は大物になる」と言ってくれた三島由紀夫の言葉を胸に、じっと突破口を探しながら生きていた臣吾少年が、銀巴里で歌うようになったのはそれがきっかけとなったのである。

一張羅のロールカラーのワイシャツに黒のカシミヤのズボンで精いっぱいおしゃれしました。控室で、伴奏のアコーディオンに合わせ、「枯れ葉」や「ラ・メール」をリハーサルしていた時です。「なかなかやるじゃないの。あたし、食われちゃうかもね」。メーキャップしている背後から、鼻にかかったしゃがれ声がしました。橘さんでした。

([時代の証言者]ヨイトマケの心 美輪明宏<8>ホームレスから「銀巴里」へ 読売新聞二〇一六年一月十三日)

橘は臣吾少年にひらめくものを感じたらしく、銀巴里でシャンソン歌手の演奏を一手に引き受けていた友人、原孝太郎に自筆の紹介状を書いてくれた。臣吾少年は橘かおるの紹介状を手にして、テストを受けるために銀巴里へ一人で出かけた。

心臓が口から飛び出すのじゃないかしらんと唾を飲み込みながら紹介状を優しい眼の原さんに渡すと、広いおデコの下の眼鏡の奥がニッコリ笑って 「早い時間はお客さんがいないから、練習においで」と言ってくださいました。

(美輪明宏著「紫の履歴書」水書房 P222)

まだ客が少ない時間帯に一日に二ステージだけ、原孝太郎と東京六重奏団をバックにレッスンを兼ねて歌わせてもらえることになった。ついに突破口が開けた臣吾少年は、銀巴里からすぐの距離にある銀座八丁目のバーでバーテンの仕事をしながら、歌の勉強を始めた。こうして歌手として世に出ていく準備が少しづつ整っていく。

橘の美意識と音楽的なセンスが未知の才能を発見し、原孝太郎によってその萌芽が次第に花開いていったということなのかもしれない。それまでの不幸や不運の連続とは打って変わって、臣吾少年をとりまく世界は光に向かってゆっくりと動き始めた。

キャバレーの営業が芳しくなくなったことで、銀巴里は一九五四年からシャンソン喫茶に衣替えした。原孝太郎と東京六重奏団の専属歌手として歌わないかという話になり、プロの歌手としてデビューしたのは十九歳のときだった。そこから始まった人と人との出会いが、新たなつながりの呼び水となっていく。

おりからのシャンソン・ブームと相まって、原孝太郎が新しく新宿に開店する音楽ビル、「ラ・セーヌ」にスカウトされたのは一九五六年のことである。そのために原孝太郎に見出されて育った歌手たちが、順次に後を追ってラ・セーヌへと移籍していった。客の入りが一時的に大きく落ち込んだ銀巴里には、閉店するのではないかといった噂まで流れた。

臣吾少年は原孝太郎に誘われて移ろうかどうしようかと迷っていたが、オーナーに強く慰留されたこともあって銀巴里に残ることにした。原孝太郎という音楽の師匠から一人立ちするとしたら、そろそろいい時期なのかもしれないという判断も働いてのことだった。

あえて銀巴里にとどまった臣吾少年は名前を丸山明宏に改名し、閑古鳥が鳴いている店のために宣伝活動に励むことにした。そして何か妙案はないかと考えているときに思いついたのが、進駐軍の友人が持って来たフランスの雑誌で知ったパリのサンジェルマン・デ・プレだった。

ジャン・コクトーやサルトルらが集まる文化の発信地、サロンのようなカフェが日本にもあれば面白い。多くの文化人が集う銀巴里ならそれができると考えて、ヒントを求めて図書館や本屋をのぞいているうちに、中学時代に愛読したギリシャ神話の神々や、井原西鶴の「男色大鑑(なんしょくおおかがみ)」に登場する艶麗な小姓たちの振り袖姿、安土桃山時代の出雲阿国(いずものおくに)ファッションなどが頭の中に浮かんできた。

米軍のキャンプ回りをしていた時にアメリカ人のマネジャーに、「歌だけうまくてもだめ。ショーとは見せるものだ。日本人の歌い手は服装が貧しくて、ショーになっていない」と言われたことを思い出して、丸山明宏は戦時中に軍国主義によって葬られた日本の美しい色彩の歴史や、華やかだった小姓文化を現代風にアレンジして復活させれば話題になると考えた。

さっそく洋服屋と相談して絹のレースや大胆な図柄の婦人物の生地で、赤や黄色や青など派手な色彩の洋服を仕立てることにした。そこでめったに使われていない新鮮な色ということ、輸入されたばかりの紫色のヘアスプレーが気に入っていたことから、基調を紫に統一して特別のマニキュアも作ってもらった。

そして入念にメーキャップした紫ずくめのファッションで、シャンソンを口ずさみながら銀座を練り歩くと、娯楽に乏しい時代だったので通行人が後を次々についてきた。週刊誌には「昼の銀座にきれいなお化けが出る!」取り上げられて、そこから新しい観客が銀巴里にやってきたのだ。

およそタフガイからはほど遠い華奢な肉体の反乱者が、自己の存在をアピールするために編み出したのがユニセックス・ファッション、「メケメケ」スタイルだった。お手本になったのは、大人になりきらない中性的な魅惑者としての『フィガロの結婚』の小姓ケルビーノに、元禄時代の男装の麗人である名妓勝山、西鶴の『男色大鑑』に描かれた小姓たちの振袖姿という服装哲学だった。それらに共通するのは、男でも女でもない中性的な美しさである。

(鎌田東二著「美輪明宏という生き方」青弓社 P057 )

こうして丸山明宏は銀巴里という限定された空間で、熱烈なファンに囲まれて異様な輝きを放ち始めていくのである。

〈つづく〉

*このコラムは2016年5月に公開されました。

関連コラム

・丸山明宏(美輪明宏)をスターにした「メケ・メケ」、その革新的な日本語詞

・日本で最初のシンガー・ソングライター美輪明宏が歌った「愛の讃歌」

*ノンフィクション『「ヨイトマケの唄」をめぐる旅 〜美輪明宏と中村八大、三島由紀夫が生きた時代〜』の連載が、スタジオジブリの小冊子『熱風』で3月から始まっています。

編集部のご厚意のもとに、一部のテキストを毎月TAP THE POPでも公開しています。

5月10日に発行された『熱風』には、この3~4倍の記事が掲載されています。

興味を持たれたら『熱風』を手にとっていただければ幸いです。

なお『熱風』はフリーペーパーですが配布数に限りがあり、定期購読をおすすめいたします。

(佐藤剛)

・スタジオジブリの小冊子『熱風』

・ジブリ関連書常設店の一覧

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから