カリブの海にはその昔、西欧諸国が競い合うように手に入れた島々が散らばっていた。地上の楽園と呼ばれ、景観こそ申し分なかったが、資源も産業も乏しい小国はいつまでたっても貧しく、人々の暮らしに浮かぶ瀬はなかった。

1930年初頭、アメリカから世界中に広がった株価暴落の余波がカリブにも押し寄せると、自然発生的に民衆運動が起こり、それが独立運動に姿を変えていく。連邦政府のしめつけも厳しさを増してくる。

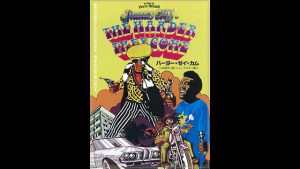

映画『ハーダー・ゼイ・カム』(1972年公開)は、そんな時代の変わり目を描いた物語である。

カリブの植民地のなかで、いち早く独立を果たした(1962年8月)のは、英国領のジャマイカだった。結束の強さの秘密はどこにあったのか。

ジャマイカの民衆の心の根っこには、簡単にはひねりつぶせない力が秘められていた。それこそが、人々の心をひとつに結んだ祈り。

黒人の救済と解放を本義とする宗教的思想運動、「ラスタファリ」という名のファイティング・スピリットだった。

あきれるほどイージーでアバウトでありながら、生き方の熱さなら誰にも負けない。この映画には、そんなジャマイカ島の人々の姿が活写されている。

キングストン・タウンは見かけは近代都市といえたが、その実態は楽園のイメージとはかけはなれたものだった。

巨大なゴミ置き場に隣接して生まれた貧民街(ゲットー)を訪れたある作家は、時価数十万ドルのルイ・ヴィトン製の衣装箪笥が、男たちの小用トイレに使われていた不思議な光景がいまだに忘れられないという。

『ハーダー・ゼイ・カム』には、ジャマイカの風土、地域、風景、人々が生きる様まで克明に描きだされているが、それはひとえにジャマイカ生まれの映画プロデューサー、ペリー・エンゼル(制作・監督・制作)の力量による。

現実も映画も紙一重というリアリティには、ジャマイカ生まれで、ジャマイカを見て育った眼の力が行き渡ってっいた。

そもそもジャマイカには映画というものがなく、映画が何であるかを知らない人さえいた時代に、ジャマイカ制作第1号作品として制作されたのが、この『ハーダー・ゼイ・カム』だった。

上映のため用意された建物は、お金を払うルールを知らない人々から映画館を守るため、工場用の金属フェンスが張り巡らされていた。だが、前夜から3,000もの人々に取り囲まれ、早くもスクラップになっていたという。

映画『ハーダー・ゼイ・カム』の主人公は、なけなしの金をポケットに、ビッグになりたい一心で、農村から首都、キングストンにのぼってきた歌手志望のアイヴァン(ジミー・クリフ)。都市の冷酷な現実に打ちのめされるなかで、彼は行く先々で、ストリート・ファイティング精神に磨きをかけていく。

「ハーダー・ゼイ・カム」はジミー・クリフの自作で、どう訳されても様になる決め台詞だが、

「やるならやってみろ! てめえらこそやられるぜ!」あたりがふさわしいところだろうか。

ストーリーでは、思いがけずも警察官を殺してしまい、お尋ね者になったアイヴァンが、キューバに逃亡をはかって、ジャマイカの海岸に身を潜ませるが、もはやこれまでと、警官隊のまっただなかに飛び出していく。

このラストシーンは、1948年に警官隊によって全身ハチの巣にされ、国民的なヒーローともなったシティ・ギャング、ヴィンセント・ライジーン・マーティンの実話から採られたものだった。

レゲエ・ミュージックの草分けとなった「ハーダー・ゼイ・カム」は、この作品で世に出た歌手、ジミー・クリフの代表作ともなった。

1948年の生まれで、14歳でデビュー、この作品の時、24歳だった彼には、正統、ボブ・マーリィとはひと味違った軽妙な持ち味があった。のびやかで絶妙な高音域の魅力にのって、サントラから多くの名曲が生まれた。

主人公アイヴァンは、命とひきかえにジャマイカの国民的英雄となったのである。

※このコラムは2017年1月に公開されたものです。また、「人々の心をひとつに結んだレゲエと祈り」という表記があり、読者の方からのご指摘を受け、レゲエの誕生は1962年の事実はなく誤記であり、「人々の心をひとつに結んだ祈り」と、記述を一部修正させていただきました。ありがとうございます。(2017年7月14日)

『ハーダー・ゼイ・カム』

●商品の購入はこちらから

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから