オールマイティの才能

ステージに立ち、曲を作り、そして歌詞を書いた。遊び心にとんだ明るい人柄からハマクラさんの愛称で親しまれ、ヒット・メイカーとして数々の伝説を残した浜口庫之助(1917~1990)。

生まれは神戸。父親は貿易商だった。著書によれば、洋館の家にはガス燈がともり、裏庭にはテニスコートがあった。両親はクリスチャンで、日曜日には教会に行き、姉のピアノで讃美歌を唄った。音楽好きでハイカラな一家に育ち、5歳にして譜面が読めた。

小学校2年の時に一家で上京。旧制一高を目指すが、受験に失敗、親に内緒で音楽の道に走る。1936年、初めて就いた仕事は、新宿のダンスホールのバンド・ボーイ。煙草の使い走りもいとわなかった。

流行り始めていたラテンに影響を受け、ラテン・バンド「浜口庫之助とアフロクバーナ」を結成。マラカスを振りながら自らステージに立つ。

初舞台は「NHK紅白歌合戦」。それも1953年から3回連続出演を数えた。「国境の南」「セントルイス・ブルース・マンボ」「インディアン・ラブコール」。すべて英語でリード・ヴォーカルをとった。

ヒット・メイカーへの道

歌手としてようやく暮らしも立ち始めた頃、「英語の歌ばかり歌ってきた自分に空しさを覚えて」一念発起。作詞・作曲家を志して転身をはかる。

「ヒット曲には時代背景がある。ヒット曲は音楽が縦糸、時代感覚は横糸になって織り上げられたもの」という言葉があるように、時代を見る目が冴えていた。

1959年の作詞デビュー作は「僕は泣いちっち」。高度成長のただ中。めまぐるしく変わる世相のなか、今や東京に逃げられて泣くのは男、というおかしみがうけて、守屋浩の高音の魅力でブレイク。「泣いちっち」は流行り言葉にもなった。

さらには、1960年、安保の年にぶつけた「有難や節」。「デモはデモでもあの娘のデモは~」と時代を読み込んだ。

深読みすれば、この曲は、やけのやんぱち、ハマクラさんの昭和の「ええじゃないか節」だったのではないかという説も成り立つ。(註・「ええじゃないか節」慶応三年、幕末の世直しを歌う民衆運動)

そして1966年には、マイク真木の「バラが咲いた」。

「朝起きて、よい気分で庭を眺めていたら、緑のなかに赤いバラが一輪フワリと咲いているのが見えた。あ、バラが咲いたなと思って、そばにあったギターでつまびいたら、そのまま歌になった」

無理して作った歌に感激はない。手垢のついた言葉はもはや人の心をうたない、いち早くそれに気づいていた。「バラが咲いた」はフォークではないという奇妙なやりとりもあったが、浜口庫之助こそがシンガー・ソングライターのはしりだったという説もうなずけるところである。

「出会いから歌が生まれる。だが、つくる側に感動がなければいい歌にはならない」浜口には信念があった。

石原裕次郎との出会いは、1967年。たちまち気脈を通じあい、「粋な別れと」と「夜霧よ今夜も有難う」の2曲をいっぺんに書きあげ、数ある裕次郎ソングのなかでも、ひときわ印象深い名曲となった。

「愛のさざなみ」

島倉千代子との出会いは1968年。ヒットに恵まれずにいた島倉のために、浜口は救いの手を差し伸べる。作詞になかにし礼を起用、誕生したのが「愛のさざなみ」だった。

「この世の花」でデビューし、一世を風靡した島倉だったが、私生活に恵まれずにイメージも翳りがち。1968年、歌手生活15周年をひかえ、島倉は正念場にたたされていた。

この世に神様が本当にいるなら、優しく抱かれて私は死にたい

イメージを破る大胆な歌詞に浜口がポップス調のメロディをつけた「愛のさざなみ」が、LAレコーディングであったことは広く知られていた。

資料にも「浜口庫之助の助言により、バックの音は海外でレコーディングされた」とある。68年当時、日本のミュージシャン、まして歌謡曲の歌い手の国外レコーディングなど前例のないことだった。

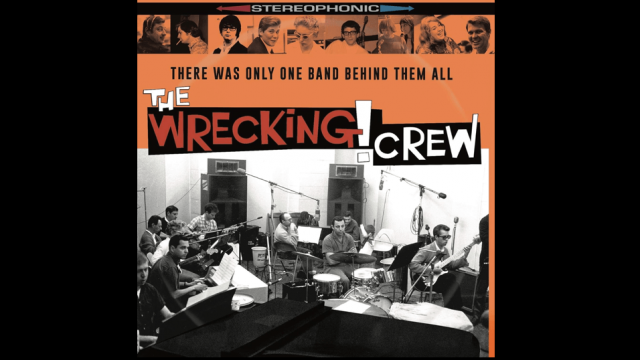

浜口の著書「ハマクラの音楽いろいろ」には、島倉千代子が組んだミュージシャンとは、超一流のバック・バンド「レッキング・クルー」である可能性が高いと、推測形で書かれていたが、あらためて「愛のさざなみ」のジャケットのライナー・ノーツにあたってみれば、まぎれもなくハル・ブレインと明記されている。

ハル・ブレインといえば、セッション・ドラマーにして、スタジオ・ミュージシャン。60年代初頭に、フィル・スペクターのセッション・メンバーとなり、ロック、ポップスの膨大なレコーディングで活躍した天才ドラマー。ロック史上、最も多作とされる名ドラマーである。

エルビス・プレスリー「好きにならずにいられない」

ロネッツ「ビー・マイ・ベイビー」

カスケーズ「悲しき雨音」

ビーチ・ボーイズ「サーフィンUSA」

ハーブ・アルパート「蜜の味」

ディーン・マーチン「誰かが誰かを愛してる」

バーズ「ミスター・タンブリングマン」

フランク・シナトラ「夜のストレンジャー」

ママス&パパス「夢のカリフォルニア」

サイモン&ガーファンクル「ボクサー」

スコット・マッケンジー「花のサンフランシスコ」

カーペンターズ「クロス・トゥ・ユー」

パートリッジ・ファミリー「悲しき初恋」

そうそうたる顔ぶれが並ぶ。

「縮緬ビブラート」と呼ばれた島倉独時の節回しに、寄せては返すハル・ブレインのシャッフル・ビートがからむ名作は、こうして世に出たのである。

この曲は国内ランキングでも、2週連続で20位にランクされ、100万枚のヒットとなり、さらには第19回日本レコード大賞(特別賞)に輝いている。

たった一曲で、歌手ひとりを蘇らせることはできるのか? 浜口の挑戦は見事実を結んだのである。

勲章受章を断った人生

1981年、浜口は癌に倒れ、闘病生活が続くなか、1990年に叙勲(勲四等)の話が持ち上がる。

「文化庁から電話で打診があった、平成2年の夏のことだ。家内も友人たちも受けるようにすすめたが、ぼくはやっぱり断ることにした。『芸術家は肩書を持ったときに死ぬ』これが僕の信念だ」

「人生のラッパ手として、長い間吹き続けてきたのは、金が欲しいからでも、権力を得たいからでもない。ここで勲章を受けたりしたら、いままで僕がやって来たことは何だったのか、ということになる」

(「ハマクラの音楽いろいろ」より)

そして同じ年の12月、叙勲を断った男は、享年73年の生涯を閉じた。

(注)本コラムは2016年11月29日に公開されました。

≪参考図書≫「ハマクラの音楽いろいろ」浜口庫之助(著)発行・立東舎 発売・リットーミュージック

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから