ライブに来た観客全員が、ヘッドフォンをして音を聴いている。

そんな奇想天外なコンサートが催されたのは1981年12月3日、場所は東京の渋谷公会堂だった。

ナイアガラ・レーベルを起ち上げてからの3年間で、契約を遂行するために12枚ものアルバムを出した大瀧詠一は、2年4ヶ月ぶりとなるソロ・アルバムの『A LONG VACAITION』を3月21日にリリースした。

松田聖子のシングル「風立ちぬ」をプロデュースしてヒットさせたり、自身のラジオ番組「ゴー!ゴー!ナイアガラ」を再開するなど、久方ぶりに精力的な活動を見せていたその年の11月、急に告知されたのが前代未聞の「ヘッドフォン・コンサート」だった。

通常のコンサートではステージで演奏された歌やそれぞれの音は、ミキサーでまとめられてバランスを整えてアンプを経由してスピーカーから観客の耳に届く。ところが会場では場所によって壁で反響したり、観客が入ることで低音が吸収されたり、ホールの構造である周波数の帯域が共振したりと、様々な要因によって音が変化して場所によって聴こえる音は大きく変わる。

しかしこの日のコンサートではミキサーでまとめてチャンネルごとにエコーやディレイ、コンプレッサーなどの処理も施されて、バランスが取られたステレオの音がFM電波から発信された。

したがって観客は誰もが平等に同じ条件の下で、リアルでストレートに生まれたての音楽を聴くことができたのである。

この斬新なコンサートへの注目度は高く、チケットは発売からわずか2時間で完売となっていた。

購入者にはチケットとともにヘッドフォンを持参することや、FMウォークマン用のミニプラグであることなどが細かに書かれた注意書きが渡された。

コンサート当日はまず、観客がヘッドフォンでちゃんと聴けるかをチェックするところから始まった。

プラグが合わない人には、急いで変換アダプターを手配しなければならなかった。

また用意されていたSONY製のFMウォークマンは2人で1台の兼用だったので、組み合わせで相方になった隣人と相談して、双方に心地よいレベルを決める必要もあった。

そうした様々なチェックを経てようやく舞台の幕が上がり、久方ぶりに大滝詠一が人前に姿を現した。

ところが1曲目の「FUN×4」が始まったのに、観客のヘッドフォンからは何の音も聞こえてこない。

大瀧がステージで歌ってバンドが演奏しているのに、予期しなかったトラブルが起こったのかと、観客もスタッフも吃驚して空気が凍りついた。

すると会場のそこここから静かに笑い起き始めて、少しづつ場内に広まっていったのである。

大瀧はなんと口パクと身振りで、歌と演奏を始めたふりをして楽しんでいたのだった。

そんなちょっとした笑いによって、コンサートをヘッドフォンで聴くという特異な方法を用いながらも、近未来を風刺するセンスが全員に再確認された。

そこから改めて演奏が始まると、今度はトラブルが起きることもなくコンサートは順調に進んだ。

同じ頃、会場の外にもFMウォークマンを片手にして、耳にヘッドフォンをつけている人たちが大勢いた。

チケットが買えなかったファンのために、大瀧詠一は会場内とは別にもう1つの周波数を使って、スタッフの実況入りで電波を発信していたのだった。

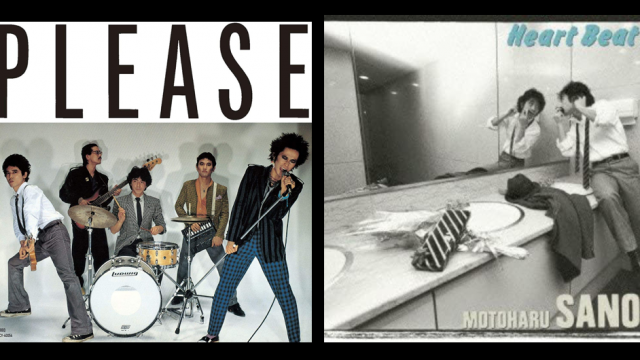

ナイアガラトライアングルのメンバーとして佐野元春とともに出演していた杉真理は、2001年のインタビューでその日のことを振り返っている。

「何も知らないで会場に入ると、生ギターの音とドラムの…しかもドラムはブースがあるんですよ(笑)。遠くから聴こえてくるものが若干あって、で曲が終わると急に拍手だけが起こって。で大瀧さんがマイク立ててしゃべってるんですけど、それも聞こえないじゃないですか。そしてみんなの突然ワーッて笑いが起こったり。」

(Groovin’別冊『WE LOVE NIAGARA!!』より)

真剣におかしなことに取り組む、あるいはおかしなことをおかしいとずっと言い続ける、そこから新しいことを発見する。

それらは大瀧詠一ならではのライフワークにも等しい、誰にも真似できない試みのひとつだった。

そして、大瀧詠一による単独でのコンサートはこれが最後となった。

Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語(PCのみ)

・参考文献「総特集 大瀧詠一と大瀧詠一のナイアガラ30年史」(河出書房新社)