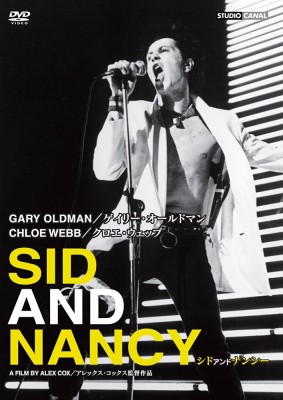

『シド・アンド・ナンシー』(SID AND NANCY/1986)

監督2作目にセックス・ピストルズを題材に映画を撮ろうと取材を進めるうちに、メンバーのひとり、ベーシストのシド・ヴィシャスとその恋人、ナンシー・スパンゲンの二人にどうしようもなく魅かれてしまった。

アレックス・コックス監督の『シド・アンド・ナンシー』(SID AND NANCY/1986)は、二人の愛の物語だった。それを語ろうとする時、パンクとピストルズは絶対に避けては通れない。その地図はロンドン、そしてニューヨークだ。

1970年代半ば。ロックの商業化やビッグネームのアメリカ逃れ、深刻化する経済不況や失業問題、搾取が蔓延る社会体制への不満などが絡み合いながら、ニューヨークで生まれたパンク・ロックは大西洋を隔てたロンドンで爆発した。

ファッション・デザイナーでありブティック経営者のマルコム・マクラーレンという30歳過ぎの野心家は、自分の店「SEX」にたむろする少年たちにバンドを結成させる。それがセックス・ピストルズだった。マルコムがシナリオを描き、4人のメンバーが演じるプロジェクトのようなもの。

インパクトのあるファッションや髪型、ロックの衝動を蘇らせたラフな演奏と反体制溢れる歌詞、レコード会社との相次ぐトラブル、各地のライヴ会場での締め出しの連続、TV番組での過激な発言やパフォーマンスは、フラストレーションが溜まった全英の若者たちからすぐさま熱い支持を得ることに成功。

「今時、アホなラブソングなんて歌ってられるかよ」と言い放ったピストルズの登場によって、イギリス中に次々とパンク・バンドが生まれ、無数のパンクスたちもストリートを歩くようになった。1976〜77年はパンクがすべてになったのだ。さらに1977年6月、全英チャートでピストルズの「God Save the Queen」がナンバー1に到達。10月には唯一のアルバム『Never Mind the Bollocks』をリリース。マルコム劇場は頂点を迎える。

しかし翌年1月、アメリカでのツアー中にジョニー・ロットンが突如として脱退。ピストルズはあっけなく失速していく。その後は残されたメンバー3名(スティーヴ・ジョーンズ、ポール・クック、シド・ヴィシャス)で活動は継続されるが、パンク・ロックの牽引的存在としての役割は事実上終えていた。

パンクが蒔いた種は、インディペンデント・レーベルやニュー・ウェイヴの花となってイギリス中に咲き誇ることになる一方で、体制側には“鉄の女”サッチャー政権が誕生する。そんな矢先の1979年2月2日。4ヶ月前に20歳で世を去った恋人ナンシー・スパンゲンの後を追うように、シド・ヴィシャス死す。21歳だった。

ピストルズの二代目ベーシストとして加入後、そのカリスマ性で「シドこそリアル・パンクス」という評価がある反面、「あいつはミュージシャンじゃない」「ただのジャンキー。どうしようもない奴」との声もある。だが、ステージ上で血まみれになってベースを弾く姿や、エディ・コクランのカバー「Something Else」や「C’mon Everybody」あるいはフランク・シナトラのカバー「My Way」を歌うシドを目にすると、この男がもし生きていたらと、虚しい想像をしてしまう。

シドの人間的なもろさに魅かれるものを感じたんだ。何しろこれまで僕の人生に大きな影響を与えたのは、イギリスでのパンク・ムーヴメントだからね。ピストルズに関して言えば、一番興味深いのはバンドそのもののサクセス・ストーリーじゃなくて、シドとそのガールフレンド、ナンシーの話だ。僕は二人のラブ・ストーリーが撮りたかった。

ジョニー・ロットンから誘われてピストルズの新メンバーになったシドは、ある日アメリカから来たナンシーと出逢う。虚言癖があり、ジャンキーで約束も守らない彼女とパンクな日々を送るシドは、まだ運命の関係となることに気づいていない。次第にドラッグに深く溺れてバンド活動もまともにできなくなっていくシド。ジョニーはナンシーに悪因があることを見抜くが、強気なナンシーはシドと別れない。

アメリカツアーでバンドが分裂すると、二人はパリを旅行して「My Way」を撮影後、ニューヨークで暮らし始める。常宿となったのはチェルシー・ホテル。一歩も外に出ずにベッドでドラッグをやり続けるか、金に困るとギグをするか、その繰り返しだけで時が過ぎていく。どうしようもなく面倒で幼い二人はナンシーの家族からも煙たがられ、心の居場所を永遠に失う。

そして金もドラッグも尽きようとした時、悲劇は起こる。

「俺はイギリスに帰ってまともになるんだ」

「できっこないわよ! いつも同じことばっかり!!」

「うるせえ!」

翌朝。シドが目覚めると、ベッドは血の海で、バスルームでは血まみれのナンシーが倒れていた。20歳だった。シドがナンシーを殺したのか? シドは容疑者となり、警察に拘束される。解放されて行くあてのないシドは、ニューヨークの片隅でナンシーの幻を見て微笑む。二人を乗せたタクシーはゆっくりと走り去っていく……。

ロマンチックなクライマックスやナンシー殺害説に賛否両論はあったものの、ラブ・ストーリーとしての映画『シド・アンド・ナンシー』はヒット。破滅的すぎる展開が続く中、裏通りの掃き溜めでキスを交わすシーンは唯一、時が止まったようで美しい。

アレックス・コックスはこれを機に有名監督の仲間入りを果たす。シドを演じたゲイリー・オールドマンは本作がデビューとなり、名優街道を突き進んでいく。脇役でコートニー・ラブが出演しているのも話題で、彼女は奇しくも1994年にカート・コバーンの悲劇と遭遇することになった。

サウンドトラックにもパンク・スピリットが貫かれ、特に印象的なのはポーグスの曲のほか、エンディングロールでジョー・ストラマーが映画の主題歌とでも言うべき「Love Kills」を歌っている。

予告編

こちらは本物のシド・ヴィシャスが歌う「C’mon Everybody」

DVD『シド・アンド・ナンシー』

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

*日本公開時チラシ

*参考・引用/『シド・アンド・ナンシー』パンフレット、『ミュージック・ガイドブック1983』収録「パンク〜ニュー・ウェイブ」(大貫憲章著)

*このコラムは2016年10月に公開されたものを更新しました。

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから

評論はしない。大切な人に好きな映画について話したい。この機会にぜひお読みください!

名作映画の“あの場面”で流れる“あの曲”を発掘する『TAP the SCENE』のバックナンバーはこちらから

【執筆者の紹介】

■中野充浩のプロフィール

https://www.wildflowers.jp/profile/

http://www.tapthepop.net/author/nakano