1968年の春、原宿駅前にあるビルの喫茶店にて

どこで細野の噂を聞いたのだろうか、突然の電話で呼び出されたのは前日のことだ。

「慶応の松本という者ですが、ちょっとお話したいことがあるので、明日原宿まで出てきてもらえませんか?」

「あ、なんですか?」

「いや、ちょっとバンドの件で」

細野は立教大学の2年生で20歳、同窓の友達がやっていたビートルズのコピー・バンド、ドクターズから頼まれて助っ人として参加し、それまで担当したことのないベースを弾き始めて間もない頃である。

同じ時期に細野は学生たちが企画していたコンサート「PEEP」という演奏会を通じて、鈴木茂や林立夫、小原礼、浜口茂外也といったスゴ腕の高校生や大学生のミュージシャンとも知り合いになっていた。その辺りから細野のことを知ったのだろうかとも思ったが、松本という名前に心あたりはなかった。

約束の時間に店に入ってきたのはダブルのチョーク・ストライプのスーツ、レイバンのサングラスという出で立ちで、かっこ良く決めた細身の若者だった。

慶応高校3年生だった松本隆は、バーンズというシャドウズ・スタイルのバンドで、ドラムを担当していると自己紹介した。そしてベースのメンバーが辞めるのを機に方向性を新しくしたいので、バンドに参加してもらえないかと頼んできた。

だが、細野はいささかムッとしていた。年下の松本が、さりげない口調で「いちおうはオーデションはしたいんだけど」と付け加えたからである。

なんだ、初対面のくせに失礼なやつだ。だいたい慶應のお坊ちゃんバンドなんだろうけど、今どきシャドウズだって。古いんだよ。今はサイケデリックだよ。知らねえな。

当時はアメリカの西海岸で始まったサイケデリックと呼ばれるムーブメントが全盛で、音楽、アート、ファッション、映画といったあらゆる分野で、幻覚を拡大させて表現と結びつけた独特の文化に染まっていた。

音楽ではグレイトフル・デッドやジェファソン・エアプレイン、フランク・ザッパ、そしてジミ・ヘンドリックスが象徴的存在となっていた。

ところが松本がオーディションで指定した曲はなんと、ジミ・ヘンドリックスの「ファイアー(Fire)」と「紫の煙(Purple Haze)」だった。

松本はまもなく大学に進学するので、クラブやディスコなどの仕事を増やすから結構いいお金にもなるといって、テーブルの伝票をサッと手にするとレジに向かった。

オーディション

細野は年下の挑戦的とも思えるその態度に、ミュージシャン魂に火を付けられた。よし、つっぱり小僧に目にもの見せてやろうと炎を燃え上がらせて、「ファイアー」と「紫の煙」の2曲をレコードで聴きこんだ。

そして完璧にコピーしてから、勇躍オーデションに臨んだのである。「ファイアー」はこんな歌詞だった。

俺には燃え上がる欲望だけがある

俺をお前の炎の隣に立たせてくれ

俺をお前の炎の隣に立たせてくれ

ドラムの松本の隣に立って弾いた細野のプレイは、もちろん一発で合格だった。

細野は中学時代からいくつかのインスト・バンドに関わってきたが、請われるままにドラムを叩いたり、ギターを弾いたりしていた。

当時は誰もがリード・ギターを弾きたがったので、次第にドラムやベースも担当することになったが、1人のときはピアノも弾いた。だからこのバーンズに加わったことで、ベーシスト細野晴臣が確定したともいえる。

慶応大学に進んだ松本はバーンズのドラマー兼マネージャーとなり、クラブやディスコの仕事を取ってきて、自前のダンスパーティーも開いた。レパートリーは踊れるソウル・ミュージックをメインにしつつ、時流に乗ったサイケデリックなレパートリーも取り上げていく。

はっぴいえんど結成前

細野はある日、たまたまラジオのFENで聞いたバッファロー・スプリングフィールドを気に入って、懸命にそのシングル盤を探して手に入れると、取り憑かれるように1枚のレコードを聴きこんでいた。

そこから自分の新しい音楽を模索し始めて、はっぴいえんどの音楽の基礎としていくのである。

バッファロー・スプリングフィールドには、松本もバーンズ時代からコピーして取り組んだという。そういう誰も知らない新しいものを見つけてくるのが、細野のセンスだったとも語っている。

レコードや最新情報の入手先はレコード店に限らず、彼らがよくバンドで出演していたディスコ、六本木の「スピード」や渋谷の「ハッピー・バレー」などに出入りするアメリカ兵などの場合もあったようだ。

細野はバーンズを手伝う一方では、他のバンドのピックアップ・メンバーとセッション・グループを作って「ブルーバード」と「ミスター・ソウル」にトライしていた。

そしてドラムの林立夫とギターの鈴木茂との3人だと、すごく気持ちよく演奏できることに気づいたのだった。それは数年後に結成されるキャラメル・ママと、その後のティン・パン・アレーにつながっていくことになる。

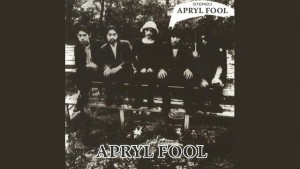

だがその前に松本と細野は、エイプリル・フールというバンドに加わって1969年にプロデビューすることが決まった。

はっぴいえんどが誕生するのは、バッファロー・スプリングフィールドの音楽からのつながりで、そこに大瀧詠一が加わってきてからのことだった。

(注)「ファイアー」の歌詞以外の引用は、前田 祥丈著「音楽王~細野晴臣物語」(シンコーミュージック刊)です。

*はっぴいえんどのオリジナルアルバム『はっぴいえんど』『風街ろまん』のアナログ完全復刻盤(重量盤)と、メンバー公認のあらたにデジタルマス タリングを施したCD、そして96k24bitのハイレゾ音源を期間中ダウンロードできるダウンロードカードを収録した『はっぴいえんどマスターピース』が12月26日に初回生産限定で発売されることが決定。

写真家・野上眞宏所蔵による当時のレコーディングの模様の写真等を掲載した「はっぴいえんど資料集」(アナログジャケットサイズ36P)に、松本隆作詞ノート・レプリカ(48P)もコンパイル。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

TAP the POPメンバーも協力する最強の昭和歌謡コラム『オトナの歌謡曲』はこちらから。