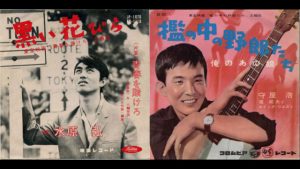

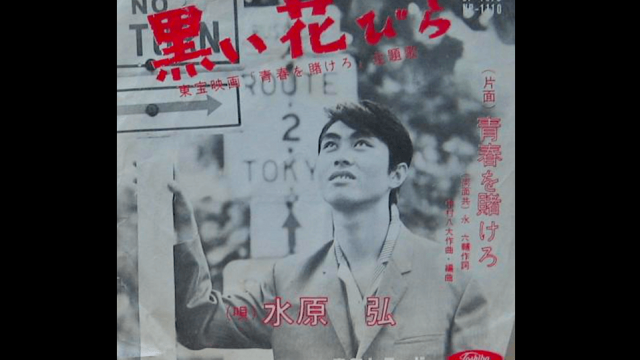

日本の音楽史に残るエポックメイキングな歌の「黒い花びら」は、1959年7月に公開されたロカビリー映画『青春を賭けろ』の挿入曲で、新人の水原弘が歌って第1回日本レコード大賞に選ばれた。

これを作曲した中村八大は、1曲の歌の中にジャズとシャンソン、さらにはリズムの面でロックのテイストを加えることに成功した。

それまでにはなかった日常会話の口語体による歌が誕生したことによって、1960年代から70年代にかけて達成される歌謡曲のイノベーションが始まった。「黒い花びら」は日本の歌謡曲の歴史において、新たな時代を切り拓くという役割を果たしたのである。

阿久悠はこの歌が誕生した年に明治大学を卒業して広告代理店で働き始めたが、永六輔の歌詞に感じた親近感についてこう語っていた。

ぼくは本当の戦後っ子というか、戦後に生まれたという意味じゃなくて、戦後に目覚めた年代ですから、一気に音楽を享受した。歌そのものに非常に興味を持って聴いていたんです。ところが、その歌を自分が書こうとか、自分が書くべきものだとは全然思ったことがなかったんですよ。小説家になりたいなとか、シナリオ・ライターになりたいなというのは、かなり長い期間あった。

ですから作詞のことは全く別世界のものだという気がしていました。けれども、例えば昭和30年代に入って永六輔さんたちが書き始めた「黒い花びら」だとか、あの辺ですね。あれで別物だという感じだけはしなくなったんですよ。自分と同じような言葉遣いをする人たちが現れた。

(『地球の男にあきたところよ~阿久悠リスペクト・アルバム』別冊BOOK阿久悠ロング・インタビュー’97再録――文・構成/北沢夏音)

阿久悠は「黒い花びら」を聴いたときの衝撃についても、具体的に体験した当時の記憶をもとにこんな文章で書き残している。

日曜日であったと思うが、一人で入ったソバ屋の映りの黒いテレビに水原弘のふてぶてしい顔のアップがあって、眉を寄せ、苦しげに顔を傾けながら (中略) ふり絞るような声で歌っていて、ぼくは、妙に身につまされるものを感じたりしていた。何ということのない失恋の歌に聴こえるが、何か、時代の黒い底流を引きずり出して来るような呻きにも解釈できたのである。

(阿久悠著「愛すべき名歌たちー私的歌謡曲史―」岩波新書)

ざらついた水原弘のヴォーカルを聴いて、「時代の黒い底流を引きずり出して来るような呻き」と形容するところに、時代性をいつも意識していた阿久悠の感性が垣間見えている。

1959年は炭鉱が相次いで閉鎖されて大量の失業者が出るなど、なべ底不況といわれる不景気で暗い年だった。阿久悠がそうであったように、大学は卒業したものも就職難で思うような仕事に就けなくて、苦労する大学生が多かったのだ。

にもかかわらず、何となく明るい年のように思われているのは、4月10日に皇太子ご成婚という国を挙げてのお祝い事があって、日本中が沸き立ったからだった。

その様子を一目見たいがためにテレビ受信者契約数が一気に200万台を突破したことなどで、新時代に突入したというイメージが後追いで印象付けられたと、阿久悠は冷静に分析している。

音楽業界では六・八コンビによる新しい日本の歌と音楽によって、旧態依然としていた体制に風穴が開けられた。

レコード会社が抱えていた専属作家たちではなく、若くて瑞々しい感性を持った新しい才能が登場してきて、「黒い花びら」のような新鮮な歌で若い人たちに強く支持されたことは、音楽産業そのものの改革に向けて大きな一歩になっていく。

このとき永六輔は26歳、中村八大は28歳、阿久悠が22歳だった。

もともと形や枠にとらわれない音楽の「自由」を目指していた中村八大は、作曲家として売れっ子になってもフリーランスの立場を崩さなかった。

パートナーとなった永六輔もそれに倣ったので、六・八コンビはレコード会社の専属制度という壁を越えて、どんな歌手に対しても作品を提供することができるポジションを手に入れた。

誰にも真似できない作品を書くことができる能力を持っていて、それらが次々にヒットしていたからこそ、フリーランスのまま伸び伸びと活動することが可能になったのだ。

東芝所属の坂本九、森山加代子、ジェリー藤尾、弘田三枝子、越路吹雪、キング所属のザ・ピーナッツ、梓みちよ、江利チエミ、ビクター所属の松尾和子、和田弘とマヒナスターズ、ジャニーズ、堺正章、テイチクは藤木孝、ポリドールは西田佐知子、クラウンは北島三郎、そしてコロムビアからも美空ひばりと、すべてのレコード会社から六・八コンビによる作品が発売されている。

専属作家制度を堅持してきたレコード会社からすればまったく想定外の出来事だが、正面から反対するわけにはいかなったに違いない。

このようにしてジャズやポップス系のソングライターたちと、彼らに仕事を依頼する渡辺プロダクションなどの主導で、60年代に入ってからはフリーのソングライターによるポップスへの挑戦が始まっていった。

先陣を切ったのは六・八コンビの「上を向いて歩こう」(坂本九)や「遠くへ行きたい」(ジェリー藤尾)、それに続いて、岩谷時子の作詞、宮川泰の作曲によるザ・ピーナッツの「恋のバカンス」や「ウナ・セラ・ディ東京」、平岡精二の作詞作曲によるペギー葉山の「爪」と「あいつ」など、新しいテイストを感じさせる日本の歌が次々に誕生してきた。

そうした流れがあったからこそ、グループ・サウンズのブームを契機にして、フリーの作家が活躍できる時代が一気にやってきたのである。

モップスのデビュー曲「朝まで待てない」で阿久悠が作詞家としてデビューしたのは「黒い花びら」から8年後、1967年のことだった。

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから

●この商品の購入はこちらから

TAP the POPメンバーも協力する最強の昭和歌謡コラム『オトナの歌謡曲』はこちらから。