1968年の秋から東芝音楽工業の洋楽部に配属された新入社員の石坂敬一は、アシスタント・ディレクターとして仕事を始めたとき、まずは印象に残る日本語のタイトル、邦題を付けることを強く意識したという。

邦題のタイトルについては学生時代から考えていたが、書籍や映画からヒントを得ることが多かった。

好きな作家は谷崎潤一郎、三島由紀夫、澁澤龍彦、種村季広など、耽美主義へのあこがれが顕著だった。

「日本の洋楽を確立しなければ」という気持ちが強かった石坂は、英語を日本語に訳すだけではなく、“より魅力的な日本語”に変換することを心がけた。

最初の頃はオリジナルのタイトルを漢字にすることで、メディアの関心をひく方法を試みている。

キース・エマーソンが在籍したナイスというバンドのアルバム『ARS LONGA VITA BREVIS』という作品の場合、ラテン語のタイトルを直訳すると「芸術は永し、人生は短し」となる。

石坂はこれを『少年易老学難成』と名付けた。

しかし新聞記者などに受けたものの、小売店には難しくて読めないと評判が悪かった。

石坂はその後、ピンク・フロイドの『A SAUCERFUL OF SECRETS』というアルバムに、『神秘』と名付けて確かな手応えをつかんだ。

そこで1970年に発表されたアルバム『Atom Heart Mother』を『原子心母』としたところ、日本の洋楽史に残る記録的なヒットとなり、漢字による邦題で大成功を収めた。

〈参照コラム〉追悼・石坂敬一~『原子心母』の帯に書かれた名文句「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり!」

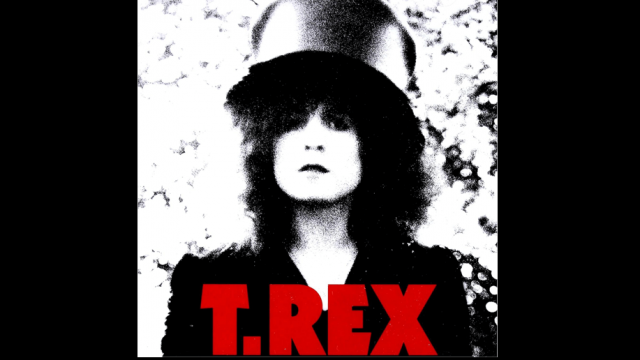

1971年にイギリスで流行り始めていたT・レックスのアルバム『ELECTRIC WARRIOR』を担当した石坂は、ギターを持ったマーク・ボランがかっこ良くシルエットで写っているジャケットを見て、『電気の武士』という邦題のタイトルを思いついた。

しかし語呂も響きもいまひとつと感じたので、それを『電気の武者』にしてみたら「これだ!」という気持ちになり、売り込みにも力が入ったという。

T・レックスを売るに当たってはグラム・ロックという言葉を打ち出し、レコード会社の壁を超えてRCAのデヴィッド・ボウイと一緒にキャンペーンを行った。

そこにはCBS・ソニーのモット・ザ・フープルとポリドールのスレイド、さらに東芝EMIのロキシー・ミュージックも加わった。

当時は日本の洋楽を盛り上げるべく、各社の担当ディレクターたちが互いに情報交換を行いながら、プロモーションに励んでいた。

さらに石坂は日本のアーティスト、加藤和彦から協力を得ることができた。

加藤はテレビで「毎日聞いて、はまっています」と、T・レックスの「ゲット・イット・オン」を紹介してくれたのだ。

T・レックスのマーク・ボランは石坂から見ると、ファッションとヴィジュアルが音楽と同等のものとなった新しい時代のロック・スターだった。

彼らは日本でもすぐに人気に火が点いて、ビートルズの後を継ぐアイドルとして雑誌で取り上げられるようになった。

『電気の武者』がリリースされてからおよそ1年後、1972年11月にT・レックス初来日することが決まった。

その年は7月にエマーソン・レイク&パーマー、8月にはディープ・パープルが初来日してコンサートを開いている。

箱根の芦ノ湖畔で開催された前年の「箱根アフロディーテ」というイベント出演に続いて、ピンク・フロイドも単独で東京・大阪・京都・サッポロのツアーを行った。

〈参照コラム〉初来日したピンク・フロイドが濃霧に包まれた箱根で演奏した「原子心母」

洋楽の大物アーティストが来日していた波に乗って、勢いがあるT・レックスは大いに注目を集めた。

11月28日の日本武道館で初日の幕を開けて、翌日は愛知県体育館で公演が行われたが、いずれも盛況だった。

名古屋公演が終わった後、石坂はミッキー・フィンと二人で飲みに行き、合計3軒の店をハシゴして最後は酔ってフラフラになり、二人でどぶに落ちたという。

12月1日の大阪公演は「ゲット・イット・オン」を30分も演奏するほど絶好調で、バンドが乗りまくっていた。

マーク・ボランが滞在中に新曲を作ったのでレコーディングをしたいと、急に言い出したのは東京に戻っていた12月3日のことだ。

石坂はただちに赤坂の溜池にある東芝EMIの第1スタジオを用意し、その日の午後からレコーディングが始まった。

自伝『わがロック革命 それはビートルズから始まった』のなかで、石坂がその時の様子をこう描いている。

黒いコットンのシャツに黒いサテンの衣装で決めたマーク・ボランは一歩スタジオに入ると、脇目もふらずに一心不乱に作業を続けている。日本人だと、録っては休み、録っては休みを繰り返すことが多いが、マーク・ボランは周りに関係なくドンドン進めていった。とはいえ、何度も繰り返し演奏するわけではない。最初に録音したベーシックにパーカッションやカスタネット、タンバリンなどの音を加える作業を繰り返していた。楽器は基本的に来日公演で持って来たもの使っていたが、カスタネットやタンバリンは日本側で用意した。作業は午後3時から夜中の1時まで、全部で10時間ぐらいだったと思う。なまじ口を出すとうるさそうだから、自由にやらせておけばいいかなと思い、傍観していた。

このセッションで「20センチュリー・ボーイ」と「エレクトリック・スリム」、「ストリート・ブラック」の3曲が録音された。

こうして実に快調だった来日公演だったが、12月4日に最後の武道館公演を始めたとき、予想外のアクシデントが発生する。

震度4の地震が起きたのである。

経験したことがない揺れに驚いたマーク・ボランは「地面が揺れる」と恐れおののいて、演奏を中断して楽屋に引っ込んだままステージに出てこなかった。

そこで説得役を買って出たのは、担当ディレクターの石坂だった。

「ステージで演奏をやってくれ」と頼んだら”I’m Marc Bolan!”と一言。一瞬、意味がわからなかったが、「オレはマーク・ボラン様だ。なんでこんな地震のときにステージに出なきゃいけないんだ」という意味かなと理解した。

結局は歌ってくれたけど、説得するまでが大変だった。そのためか、ステージはわずか1時間で終わってしまい、アンコールを求めお客さんは不満げだった。

その日は地震に水をさされて、まったく盛り上がりに欠けるライブとなってしまった。

まさに好事魔多しである。

日本でレコーディングされた「20センチュリー・ボーイ」は翌73年3月に、シングルとして無事にリリースされた。

T・レックスに関してはやれるだけのことやっていたので、石坂はこのとき原題のままいくことに決めたという。

だが、発売しただけでかなりのヒットになった。

この曲は1977年にマーク・ボランが交通事故で亡くなった14年後にも、リーバイスのコマーシャルに使われて1991年の全英トップ20にランクインした。

さらに21世紀になってから、T・レックスのヒット曲とともにマーク・ボランを描いたミュージカルのタイトルにもなった。

日本でもSFミステリー映画『20世紀少年』のテーマ・ソングとして使われた。