テレビドラマのヒットメーカーとして知られていたTBSの演出家でプロデューサーの久世光彦は、グループ・サウンズのタイガースからソロになって成功した沢田研二にすっかり惚れ込んでいた。

だからこそ時代の寵児として輝いているときに、それまでにないドラマを制作して、映像作品を後世に残そうとしたのである。

そこで飛ぶ鳥を落とす勢いがあった人気作詞家の阿久悠の力を借りて、バイセクシュアルの魅力を最大限に引きだすために、それまでにない挑戦的なドラマの『悪魔のようなあいつ』を企画した。

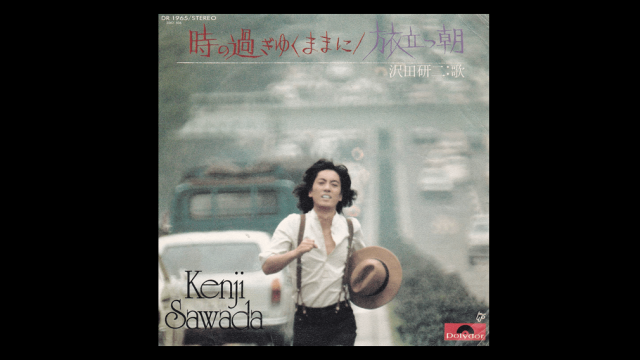

久世光彦と阿久悠が作った沢田研二主演のドラマから生まれた「時の過ぎゆくままに」

ここで阿久悠は初めて、沢田研二のために最初の歌詞となった「時の過ぎゆくままに」を書くことが出来た。

ホリプロダクションの堀威夫と組んでスパイダースの番組を手がけていた阿久悠は、作詞家になって成功してからも、渡辺プロの仕事を依頼されることは滅多になかった。

なぜならば音楽業界的な見方としては、どうしてもアンチ渡辺プロのように見なされていたからだ。森進一や小柳ルミ子に頼まれて作品を提供したこともあったが、それは例外的なものだった。

そのことについては本人も気にしていたらしく、後にこのように述べていたことがある。

こういうドラマ発でない限り、沢田研二との縁も考え難かったので、もしもこの機会を失していたら、その後の膨大なヒット曲も出なかったかもしれない。そう思うと得難いチャンスであった。

(阿久悠著「歌謡曲の時代 歌もよう人もよう」新潮文庫)

久世はそのドラマで経験したことをもとにして、テレビが始まって以来の画期的な音楽番組を企画する。

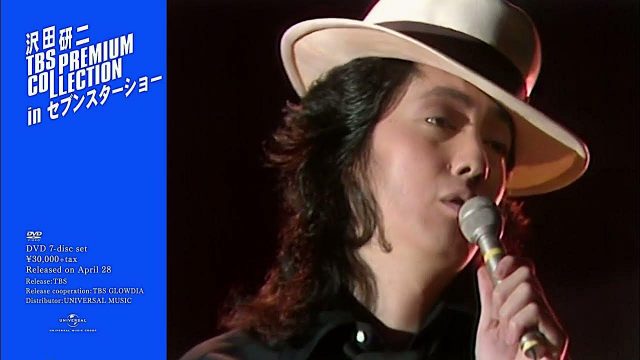

それが1976年2月15日から3月28日までの7週間にわたって、日曜日の19時30分~21時にオンエアされた『サンデースペシャル・セブンスターショー』である。

沢田研二はこのとき27歳、近づくとオーラが漂っていたという。

歌が好きでほんとうに歌謡曲を愛していた久世は、当時のヒット商品だった日本専売公社のセブンスターにひっかけて、1社提供によるスペシャル音楽番組を企画した。

テレビにおける歌番組にはふつう、司会進行役がいて出演者の魅力をトークと歌で引き出すのがセオリーであり、特別ゲストを迎えることも定番になっていた。

しかしそうしたセオリーや定番に逆らって、久世はほんとうのスターならば、ワンマンで90分を持たせるのが当然だとばかり、それを証明するかのように挑戦的な番組を考えた。

しかも歌番組とドラマを別チームで作っていたTBSの境界線を取り払って、双方が協力し合うスタッフ編成にしたのだ。

そこで構成を担当したドラマの演出家、南川泰三は自らのブログで当時のことをこう述べている。

久世さんがとんでもない番組を考え出した。 ドラマの演出家に音楽番組を作らせようと言うのだ。題して「セブンスターショー」。 7人のビッグ歌手のワンマンショーで、しかも、正真正銘のワンマンショー。 つまり、普通、ワンマンショーと言ってもゲストや司会陣を含めて多くの出演者がいるものだが、このセブンスターショーは完全に一人で、しかも90分番組という大胆な企画だった。

南川泰三の隠れ家日記 ブログエッセイ・「猿の手相」より

出演するのは歌手が一人だけなので、番組を盛り上げるためのセットや電飾などに十分すぎる予算をかけた。 そして一曲ごとにセットを変えたり、唄っている最中にセットが崩れ出すなど、考え得る限りの工夫を凝らす。

初回の放送は2月15日で、トップバッターを務めたのは当時の久世がもっとも惚れ込んでいた沢田研二だった。そして3月28日の最終回では、当時ほとんどテレビに出なかった吉田拓郎がトリを飾っている。そのことだけでも、きわめて意欲的な番組だったことがわかるだろう。

久世とともにそれまでにない挑戦的な番組を考えたのは、朋友といってもいい関係にあった作詞家の阿久悠である。

アーティストの選出にも関わっていた二人が最初に名前を上げた候補者は、五木ひろし、井上陽水、西城秀樹、沢田研二、布施明、森進一、吉田拓郎と7人ともが男性だった。

しかし久世が直接に声をかけた麻雀仲間の井上陽水が固辞したことで、その代りに紅一点のユーミン(当時は荒井由実)が、かまやつひろしと一緒に出てくれることになった。 そのおかげで初期のユーミンとティン・パン・アレーの貴重なコラボレーションが、映像として記録されたのだから、結果的には正解だったのかもしれない。

実際には第1回が沢田研二、第2回が森進一、第3回が西城秀樹、第4回が布施明、第5回がかまやつひろし&荒井由実 第6回が五木ひろし、そして最終回は吉田拓郎という順でオンエアになった。

そして今回、はじめて完璧な音と映像によって、沢田研二の回をノーカットで堪能することが出来た。そこで何よりも強く驚かされたのは歌手や演技者というよりも、沢田研二がアーティストとして表現者の限界に挑戦していたことであった。

1976/2/15 セブンスターショー

出演 沢田研二

構成 阿久悠

音楽監督 大野克夫

編曲 東海林修 服部克久

演奏 井上バンド

井上堯之 大野克夫 速水清司 佐々木隆典 鈴木二朗

最後のクレジットロールが終わった後に、ジュリーのアップからカメラが引いて焦点が定まらないまま、ぼんやりした映像が残っている。

その表情が無防備というか、素のままに見えるところに、心が吸い込まれる思いがした。さらにその後に画面に浮かぶ、小さな文字が見事だった。

沢田研二 27才

職業 歌手

1976.2.15

沢田研二は音楽表現という面においても、他のアイドルのようにカラオケや既存の楽団ではなく、お金をかけて自分のバンドを引き連れて、できるだけ思うようなサウンドを作ろうと努めてきた。

世界の音楽がバンドの時代に変わっていく中で、沢田研二も自分の音楽表現をそのレベルに高めようとしていたのだ。それぞれの楽曲の世界を歌うこと、踊りや振り付けを加えて、さまざまな表情と視線の魔術を駆使して、パフォーマンスを表現していく沢田研二はまさにスーパースターだった。

まわりの歌手やミュージシャンにそういう意識を与えたことも、きわめて大きい影響があったと思う。後に続いたのは、西城秀樹と萩原健一しかいなかった。それは実際に実現できる特別扱いが許されるのは、誰もが認めるスーパースターだけだったからだ。

したがって沢田研二はいつも、自らの限界に挑んでいたとも言える。そうした日常の積み重ねによって75歳を過ぎても現役の歌手として、あるいは俳優として、“ジュリー”は今もなお前人未到の地に立っている。

●この商品の購入はこちらから

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから