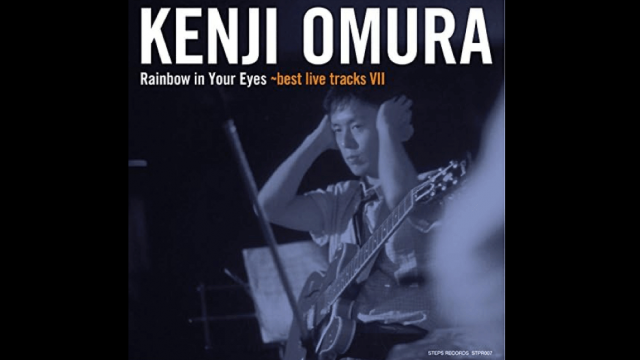

音楽史に残る屈指の名ギタリストといわれた大村憲司が、まだ49歳という働き盛りで亡くなったのは1998年11月18日のことだった。それから20年以上が過ぎた今でも、彼のギターの響きが色褪せることはない。

急逝する2年前の10月30日、彼は日記を兼ねたノートにこんな文章を残していた。

もしあの’60年代の終わりから’70年代前半にかけての「ROCK MOVEMENT」を経験していなければ、私は音楽家になっていなかっただろう。

1960年代の後半、アメリカの黒人ブルーズを根底にしたエレクトリック・ギターによるロック・ムーブメントは、イギリスから始まって全世界に広まっていった。そこから登場してきたのがエリック・クラプトンやジミー・ペイジ、ジェフ・ベック、ジミ・ヘンドリックスといった至高のギタリストたちだ。

日本の神戸に住んでいたギター少年の大村憲司も、その新しい音楽を受けとめた若者たちのひとりだった。しかし単にロックが好きになったので、ギターにのめり込んだわけではなかった。

あの時から、世界の音楽シーンは「ショービジネス」の世界から「若者文化」という新しいムーブメントの「伴奏曲」としての「ロック」を生み出し、若者たちに、自分たちの力で世の中が変えられるかもしれないと信じさせたのだった。そういう動きがなければ私のような性格の人間がROCKやPOPSに手を染めるはずはない。

彼は大人たちの作った世界を自分たち若者の手で新しくするために、ロックのレコードをバイブルのように聴いていたのである。ビートルズやローリング・ストーンズを始めとするブリティッシュ・インベイジョンのバンド、モータウンやスタックス・レーベルのR&B、チャック・ベリーなど、むさぼるようにレコードを聴いていった。

そのうちに、あることに気がついた。

当時はまだ一般には知られていなかった昔のトラディッショナルなブルースが、初期のビートルズやストーンズの曲のなかでカヴァーされていたのだ。そこからジャズやロックのルーツにあるブルースへと、大村憲司は音楽の源流をさかのぼっていくことになる。

大村憲司は、高校を卒業した1969年に、ヤマハ・ライト・ミュージック・コンテストのロック部門で優勝した。そして1970年にはアメリカに渡って、サンフランシスコ大学に留学する。

現地ではバンドを組んで活動し、フィルモア・ウェストのアマチュアナイトに合格してステージ立ったこともあった。もちろんフィルモアでは、オールマン・ブラザーズ・バンドやB・Bキング、フレディ・キングのライブを体験していた。

帰国後は上智大学の国際科に編入したが、プロデビューしていた赤い鳥のサポート・メンバーとして活躍する。やがてブルージィなフレーズを弾かせたら右に出る者がいないギタリストとして、日本の音楽シーンにとって欠くことのできない存在になっていく。

その1音1音がクリアに冴えわたるギター・プレイは、しばしばインストなのに歌が聴こえてくるとも形容された。

プロになってから二人でギター・デュエットしたこともある伊藤銀次が、まだ10代のアマチュア時代だった頃に大阪の天王寺野外音楽堂で、初めて目にしたときの体験を著書のなかでこう述べている。

憲司さんのギター・プレイはインストなのに僕には歌のように聞こえてしまう。まるで言葉のついていない歌なのだ。初めて憲司さんのプレイを見聞きしたときに感じて以来、その思いはずっと変わることはない。

〈引用元〉DrillSpinコラム「ライブアルバムを聴きながら…僕と大村憲司さんのこと」

アマチュアの時から大村憲司はギターで歌っていたが、その根底にはいつもブルースがあった。

ところでブルースという言葉から頭に浮かべるイメージは人それぞれであり、年齢や生まれ育った環境によって千差万別だろう。

では、大村憲司のブルースとはどういうものなのか。それについては本人が、こんな言葉を残している。

その昔、僕の敬愛するアーティスト”大貫妙子”さんとお酒を飲んでいた時、彼女がため息まじりに言った言葉がとても印象的に心に残っている。

“でもさ、世の中って、誰も悪くなくても悲しいことっていっぱい起こるんだよね。”

僕は彼女のその言葉を聞きながら、ブルースのことを考えていた。

(注)本コラムは2017年1月31日に公開されたものの改訂版です。大村憲司氏の文章および発言は、すべて「大村憲司のギターが聴こえる (レア・トラックス3曲収録のCD付)」 (リットーミュージック)からの引用です。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから