ザ・フォー・シーズンズを描いたブロードウェイのヒット・ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』の映画化を果たし、84歳にして独自の道を歩み続けるクリント・イーストウッド(2024年現在94歳)。彼が52歳の時、初めて自からの青春の記憶を織り込んだといわれる半自叙伝的な作品『センチメンタル・アドベンチャー』(1982年公開/Honkytonk Man)。

だがこの映画、イーストウッド映画に深入りしてきた人の中でも、見たことがないという声が圧倒的に多いのである。配給の権限を持つのは興行主。目利きでなければ務まらないが、いつも正しいとは限らない。溢れるほどの情報に囲まれた今と違って、読みちがえもあった。

たとえば、ジョン・ベルーシの『アニマル・ハウス』(ジョン・ランディス監督/1978年公開)。ランディスもベルーシも聞き覚えがなかったのだろう。『アニマル・ハウス』というタイトルを見てSEX映画と早とちりし、名だたるコメディーの傑作を初めから二番館公開のランクに下げてしまったという。嘘のようなホントの話である。

クリント・イーストウッド監督9作目となる『センチメンタル・アドベンチャー』も似たような不運にみまわれている。銃も撃たない、アクションもないイーストウッド映画。これでお客は呼べるのかという心配からだろうか、初めから全国ロードショーを断念。

都心でこの作品が上映されたのは、「池袋文藝座」「早稲田松竹」「大井武蔵野館」など数えるほど。ほとんどが「三本立て」の小劇場だった。中にはポスターに「マカロニ・ウエスタン三部作」とうたった劇場もあったとか。

メインの劇場でなく、地方の映画館で、何かの映画の添え物として同時上映される映画を「スプラッシュ映画」と呼ぶそうだが、それに等しい軽いあしらいを受けてしまったのだ。さらに原題『Honkytonk Man』を勝手に「センチメンタル・アドベンチャー」という奇妙な邦題に改題してしまったのも呆れた話である。

物語の背景は、大恐慌時代のアメリカ。イーストウッド扮する主人公レッド・ストーバルは、酒で生活を持ち崩した酔いどれのカントリー・シンガー。重い肺の病を患っていて明日をも知れぬ命。そんな男が最後の賭けとして、ナッシュビルのグランド・オール・オプリのオーディションに出場するため、旅に出るという物語だ。

原題のホンキートンクとは、西部開拓時代にさかのぼる言葉。馬車で運ぶ時、激しい揺れで音程を狂わせてしまったピアノが立てる調べの面白みをそのままに活かした演奏スタイルを語源とするが、「調子っぱずれ」「はぐれ者」など、ふくみのある言い回しでもある。

きまぐれで身勝手なホンキートンクのレッドは文無しで、持ち物といえば、馬鹿でかい車とギブソンのギター1本。頑なに心を閉ざすまでには、辛い結末に終わった人妻との恋など心の傷がほのめかされるが、レッドは不器用を絵に描いたような男。

多くの作品で知られるように、イーストウッド作品には死を見据えたテーマが少なくない。この映画でも、死の陰をおったレッドをとらえるイーストウッドの画像は先鋭だ。たくましい筋骨にまとわりつくシャツ。おびただしい汗は、病んだ肺からの発熱がやまないせい。酒に渇いて酒を飲む。レッドはすでに出口のない輪の中にいる。見かけは精悍ながら、その姿は立枯れしてゆく生木を見るように痛ましい。

容態から、急きょオーディション会場に呼ばれた医師から、これ以上唄えば喀血して死ぬと宣告されながらも、レッドはよろけながら必死でマイクの前に立つ。引くに引けない。歌を残さなければ、これまでの自分に一体何がある。

「俺にはギターと夢がある」

そう歌いかけるイーストウッドの声は、囁くように柔らかい。この「Honkytonk Man」のレコーディング・シーンは圧巻である。

ところで大恐慌時代。イーストウッドの実父は、鉄工所の作業員として働く一方、夜は弾き語りのクラブ歌手をしていた。ピアノが自宅にあったのはそのせいで、幼い時代からピアノに慣れ親しんでいたことで、「ジャズピアノを弾くようになった」という。

この1本の映画には、父子二代にわたるホンキートンク・スピリッツが響き合っている。

*このコラムは2015年1月30日に公開されました。

サウンドトラック「センチメンタル・アドベンチャー」

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

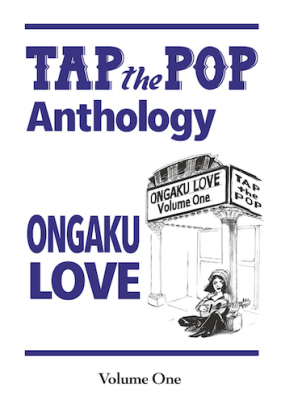

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから