1978年、ニール・ヤングが船でカリブ海の島国、グレナダへと向かっていたときのことだ。補給品を買うために上陸したセントジョージズで、ニールの目に止まったのは、政治的指導者らしき人物が表紙の学校用ノートだった。

私は突然、次にやるクレイジー・ホースのツアーのアイデアを思いついた! それは夢を見ている少年の観点を取ることになる。アンプはどれも巨大だし、マイクもバカでかいものを使う。親指トムを逆にするようなものだろう。ローディーは全員、『スター・ウォーズ』のジャワズのような格好をする!

その構想は、これまでのニール・ヤングのコンサートと違い、非常にエンターテイメント性に富んだものだった。それをセントジョージズで購入した学校用ノートに書き込み、舞台監督のティム・フォスターに見せたところ、すっかりに乗り気になってくれ、本格的に準備が進められていくこととなった。

クレイジー・ホースとのツアーは9月、インディアナ州からスタートした。ショウはジミ・ヘンドリックスが演奏した「星条旗よ永遠なれ」が流れるところから始まる。そしてロードアイと名付けられた、顔が黒く、目を光らせ、フードを被ったスタッフたちが巨大なマイクを組み立てていく。

続いて、巨大なアンプの上で寝ていたニールが目を覚まし、19歳のときに書いた「シュガー・マウンテン」と、バッファロー・スプリングフィールド時代の「アイ・アム・ア・チャイルド」を歌う。

僕が表現している人間は、小さな子供なんだよ。すべてのものが、自分の存在より大きく見える。

ソロによるアコースティックでの演奏が何曲か続いたあと、ニールはロードアイたちによって舞台袖に運び出される。そしてウッドストック・フェスティバルでのアナウンスが流され、その間にセットチェンジが行われる。

ここからはクレイジー・ホースの面々も加わって、ショウはエレクトリック・パートに突入する。本編は「♪消え去るくらいなら、燃えつきるほうがマシだ」というフレーズで有名な「ヘイ・ヘイ・マイ・マイ」で幕を閉じる。

アンコールでは、実際に燃え尽きてしまった元クレイジー・ホースのギター・ボーカル、ダニー・ウィットンらに捧げられた「今宵その夜」が歌われた。

この頃のニールは、新曲が書けたらまずライヴで演奏し、楽曲をブラッシュアップしていった。そしてタイミングを見計らってライヴを録音し、そのあとスタジオで音を重ねたり観客の声などを消したりすることで、スタジオ・アルバム風に繕っていた。

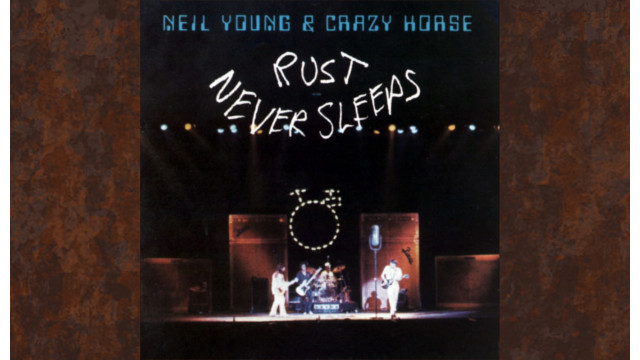

1979年7月2日にリリースされた『ラスト・ネヴァー・スリープス』は、そうしたプロセスを経て完成した作品だ。また、新曲だけでなく過去の楽曲も加えたライヴ・アルバム『ライヴ・ラスト』や、ステージでの様々な演出を収めた映像作品『ラスト・ネヴァー・スリープス』も公開された。

ところで、“錆は決して眠らない”という意味の『ラスト・ネヴァー・スリープス』というタイトルは、当時ニールが製作していた映画『ヒューマン・ハイウェイ』の撮影中に、ディーヴォのマーク・マザーズボウから教えてもらったフレーズなのだという。

ディーヴォのメンバーとともに「ヘイ・ヘイ・マイ・マイ」を演奏するシーンの撮影で、彼らは「燃えつきるほうがマシだ、錆は決して眠らないから」、あるいは「錆びついてしまうよりは」と歌詞を追加した。

その後、ディーヴォーのメンバーのひとりが、グループが結成されたオハイオ州アクロンの店に「ラスト・ネヴァー・スリープ(錆は決して眠らない)」という看板がかかっていたのだ、と説明してくれた。それは錆防止のサービスだった。

ロックンロールに目覚めた少年は、やがてスターとなり、そして錆びていく。そんなロック・スターの宿命を描いた『ラスト・ネヴァー・スリープス』だが、ニールは自伝の中で「ヘイ・ヘイ・マイ・マイ」に触れた際、錆びていくのは決して悪いことばかりではないと説明している。

65歳の今、自分がロックンロール・パワーのピークにあるとは思えない。断言はできないが。もっとも早く死ぬべきだったといいたいわけではない。熱量のあるピークだけが人生ではないからだ。それ以降もほかの要素が長らく成長や深化をつづけ、精神と魂をより豊かに、より成熟させてくれる。

こちらのコラムも合わせてどうぞ

マイ・マイ・ヘイ・ヘイ~燃え尽きていくロックンローラーたち

引用元:

『ニール・ヤング自伝Ⅱ』ニール・ヤング著/奥田祐士訳(白夜書房)

『ニール・ヤング 傷だらけの栄光』デヴィッド・ダウニング著/平田良子訳(リットーミュージック)

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから