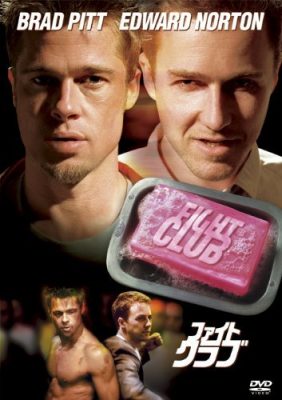

『ファイト・クラブ』(Fight Club/1999)

都市生活にはタチの悪いトラップが点在している。その大半は“異性関係”や“人間関係”、あるいは“金”や“美容”といったことが密接に絡み、引っ掛かった者には嘆きと自己嫌悪が襲いかかる。あなたも身に覚えがないだろうか。

街だけじゃない。ここ数年はSNSでも“盛られた出来事”や“加工された画像”が蔓延し、何かキラキラしたもの、ギラギラしたものに自分の思考や言動が簡単に侵食されてしまう状況にある。“稚拙なパーティ”は心や頭の中でこっそりと開催場所を見つけ、少しずつ調子を狂わせていく。

この種のトラップやウィルスに感染すると、得体の知れない巨大なシステムに搾取されながら生きているような惨めな気分になってしまう。こんな状態ではとても根を張って未来を見据えながら毎日を送れないし、人のために役に立って誰かをハッピーにすることなんて夢のまた夢だ。

こんな状況を打破するために、イギリスでは『トレインスポッティング』のマーク・レントンが言葉でまくし立て、僕らの心を打った。そしてアメリカからは『ファイト・クラブ』(Fight Club/1999)のタイラー・ダーデンがこう言い放った。

素晴らしい体力と知力に恵まれた君たち。

伸びるべき可能性が潰されてる。

職場といえばガソリンスタンドかレストラン、しがないサラリーマン。

宣伝文句に煽られて、要りもしない車や服を買わされてる。

歴史の間で生きる目標が何もない。

世界大戦もなく、大恐慌もない。

俺たちの戦争は魂の戦い。毎日の生活が大恐慌だ。

TVは言う。「君もいつかは億万長者か映画スターやロックスターになれる」

大嘘だ。

俺たちが大金持ちやスターになることはない。

原作はチャック・パラニュークの同名小説。オレゴン州ポートランドで運送会社の整備工をしていた彼は、仕事帰りのコインランドリーやジム、あるいは仕事中に(車体の下で)取り憑かれるようにしてこの作品をわずか3ヶ月で書き上げた。

ヴィレッジ・ヴォイス誌は「種としての男の社会的・経済的衰退に言及した小説」と絶賛。「男の力や攻撃力は近代社会を生み出すためには有効だったが、現代の平穏な暮らしの中では障害以外の何ものでもなく、日常生活には女性の本能と習性の方が適している」と評した。これに対しパラニュークは、「僕たちは自然界の生き物であることにどんな喜びを感じているのかさえ忘れてしまった動物だ」

監督はストーンズやマドンナを手掛けたミュージック・ビデオ出身のデヴィッド・フィンチャー。音楽はダスト・ブラザースで、エンディングではピクシーズ「Where is My Mind」が使用された。主演はエドワード・ノートンとブラッド・ピット。人気ミュージシャンのミートローフや今や名優となったジャレッド・レトの姿もある。1969年生まれのノートン(当時29歳)は言う。

『ファイト・クラブ』には世代のエネルギー、抗議のエネルギーがある。僕たちは目的のない空虚感ばかりでなく、根の深い懐疑心も抱いている。情報と技術の洪水の中で怠けているのではなく、何でもシニカルに構えてしまい、絶望感や麻痺すら感じているんだ。親の世代に比べ、僕たちは遥かに若い年齢で多くの知識を与えられてしまった。脚本を渡した友人たちは全員口を揃えて「そう、まさにこれこそ俺たちだよ!」と共感してくれた。

(以下ストーリー・結末含む)

僕(エドワード・ノートン)は自動車メーカーで保険やリコールの仕事に従事するサラリーマン。それなりの給料は貰っているので、タワーマンションに住み、北欧のデザイン家具を揃え、ブランド物の服を買い……要するに“消費”に踊らされる生活を送っている。しかも最近は不眠症に悩み始めた。でも自分より不幸な人間を見ると安心する。

ある日、出張中の飛行機で隣の席にいたタイラー(ブラッド・ピット)と知り合う。同じカバンを持ち、石鹸の販売をしているこの男になぜか親近感を覚え、名刺を交換する。帰宅するとマンションの自室で爆発事故が起こっており、僕は家具も家電も衣服もすべて失った。家がなくなったのでタイラーに連絡を取った。

何かを所有していると、いつか必ずそれらに振り回される。

すべてを失って初めてどんなことでも自由にできるようになる。

「俺を殴ってくれないか」。酒場の前でタイラーからいきなりそう言われて戸惑う。気づくと僕らはとことん殴り合っていた。生きている実感を取り戻したような気分になった。こんなことを繰り返していると、見物人の男たちも続々と参加し始め、次第に酒場の地下室に場所を変えた秘密の集まりとなった。

ここは精神的に去勢されてしまった男たちが、殴り合いを通じて存在と喜びを取り戻すための場所だった。タイラーは「ファイト・クラブ」と名付け、ルールを設けた。「ファイト・クラブ規約第1条。クラブについて口にするな」……。

廃墟のような場所で暮らしていた僕は、タイラーからいろんなことを教わった。体脂肪から石鹸を作ること。野生のようなセックスのこと。そして爆弾は簡単に作れること……傷だらけの顔の僕が出社すると上司は不審そうに見るが、もはや不眠は感じなかった。

しかし、いつしか廃墟にはタイラーを崇拝する「ファイト・クラブ」のメンバーが“志願”するようになった。試練を経た彼らは黒い服を着て「スペース・モンキーズ」を名乗りだし、タイラーが発案した騒乱計画=消費主義の象徴に爆弾を仕掛けて、それがニュースで放映されることを楽しむようになる。蚊帳の外になった僕にはタイラーの居場所も分からなくなっていた。

「ファイト・クラブ」はすでに消費主義の権威や社会の搾取システムに立ち向かうテロリスト集団へと変貌していた。ついに死者まで出る過激なものとなり、僕は友達(ミートローフ)が犠牲になったことにショックを受け、全米中を飛び回るタイラーの足跡を追う。驚くことに彼はどの都市にも「ファイト・クラブ」を作っていて、騒乱計画は実施されていた……。

個人情報を溜め込んだ金融系大企業の高層ビルが、次々と崩れていくラストシーンが忘れられない。僕とタイラーの本当の関係とは?

予告編

『ファイト・クラブ』

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

*日本公開時チラシ

*参考・引用/『ファイト・クラブ』パンフレット、「東京パラレルワールド〜美魔女化するTOKYO 港区のタワマンに住んでみて分かったこと」(中野充浩著)、「都知事も親も絶対に教えてくれない「東京生活の十戒」とは?」(東京サイコ著)

*このコラムは2019年6月に公開されたものを更新しました。

評論はしない。大切な人に好きな映画について話したい。この機会にぜひお読みください!

名作映画の“あの場面”で流れる“あの曲”を発掘する『TAP the SCENE』のバックナンバーはこちらから

【執筆者の紹介】

■中野充浩のプロフィール

https://www.wildflowers.jp/profile/

http://www.tapthepop.net/author/nakano

■仕事の依頼・相談、取材・出演に関するお問い合わせ

https://www.wildflowers.jp/contact/