どういうわけか”変な歌”や訳がわからない歌が、突如として流行するということが、昭和の時代にはしばしば起こった。

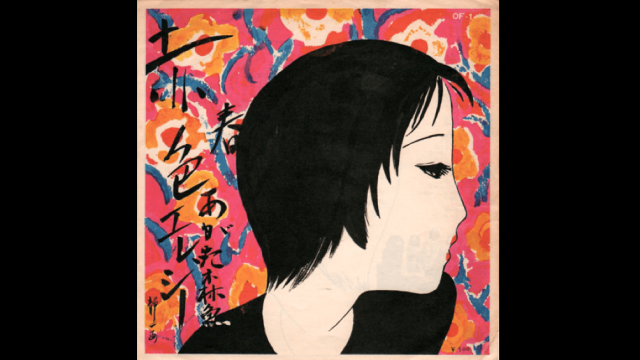

訳が分からないのに忘れられない、妙に印象に残ってしまう歌の代表格が、あがた森魚の「赤色エレジー」である。

60年代後半から台頭してきたメッセージ色の強かった日本のフォークソングが、吉田拓郎の「結婚しようよ」が大ヒットしたのをきっかけに、一気に支持層を増やして若者たちに広まっていた頃、どこからともなく古風な哀歌(エレジー)が流れ始めた。

”変な歌”に詳しい作家の久世光彦が、エッセイの中で取り上げている。

あがた森魚という変な名の歌手が歌った「赤色エレジー」という変な歌は、元気なクラスの中に、栄養の悪い陰気な子が一人だけ混じっているようで、異色だった。

フォークソングのようでもあり、白装束の老女たちの御詠歌みたいでもあり、とにかく神経に引っかかる、気持ちが悪いような、気持ちのいいような、奇妙な歌だった。

あがた森魚はアメリカのフォークロックやヒッピー・ムーブメントに影響を受けつつも、 日本の大正浪漫や昭和のノスタルジックでモダンな大衆文化を受け継いで、独自のオリジナリティーあふれる音楽を創り出したシンガー・ソングライターだ。

1972年のデビュー・アルバム『乙女の儚夢』に始まって、『噫無情』、『日本少年』とコンセプチュアルで独創的なアルバムを次々に発表した。

「赤色エレジー」では淡々とした伴奏のピアノをバックにして、切々とした歌声で男と女の物語が描かれる。

「赤色エレジー」はカウンターカルチャーを志向する若者たちにも、演歌しか受け付けないような古い世代にも、両方の音楽ファンに受け入れられた稀有な歌になったが、それには明確な理由があった。

林静一がガロに『赤色エレジー』を連載したのは1970年のことで、それに強くインスパイアされたあがた森魚によって、歌の「赤色エレジー」が翌年に誕生した。

青林堂の漫画雑誌「ガロ」は白土三平の長編劇画「カムイ伝」を連載していたほか、辰巳ヨシヒロや水木しげる、つげ義春の作品を載せて、カウンターカルチャーの牙城といった趣だった。

そこに連載されていた林静一の『赤色エレジー』は、大ヒットした上村一夫の『同棲時代』と並んで、70年代初頭の気分や精神をヴィジュアルで表現したという意味で、新たなる劇画の時代が到来したことを象徴する作品となった。

あがた森魚が人前で「赤色エレジー」を歌ったのは、1971年の第3回全日本フォークジャンボリーで、鈴木慶一が率いるはちみつぱいがバックを務めた。

それを聴いたプロデューサーの三浦光紀に認められて、あがた森魚はキングレコードが新しく作るレーベル、ベルウッド・レコードからのデビューが決まった。

なおベルウッド・レコードはその後、はっぴいえんどや細野晴臣、大瀧詠一のソロ、後にムーンライダーズへと発展するはちみつぱい、高田渡、遠藤賢司、小室等らの作品を世に出すことになる。

その第1弾に選ばれた「赤色エレジー」は大ヒットになった。

シングル盤のレーベルでのアーティスト表記は「あがた森魚+蜂蜜ぱい」、作詞作曲があがた森魚となっていた。

つまり「赤色エレジー」とは、日本のカウンターカルチャーの最先端にあったレーベルから出た、最新のフォークロックだったのである。

ところが現在では作曲者が八洲秀章とされている。それはメロディが昭和26年に発表された「あざみの歌」に酷似していると指摘されたからだ。

たしかに《愛は愛とて 何になる》と《山には山の憂いあり》を五線譜に書き起こせば、前半のメロディーの八割方が「あざみの歌」と同じになってしまう。

結局のところ「赤色エレジー」は著作権上、作詞・あがた森魚、作曲・八洲秀章ということで落ち着いたらしく、レコード会社側の判断で作曲者の表記は変わった。

それでも「赤色エレジー」は林静一の劇画から生まれた、あがた森魚の独創の世界であることには変わりない。

あがた森魚のヴォーカルのピッチ感は、声楽の歌手のように音程が正確でない分だけ、歌詞に込められた儚さを表現していたのだとも言える。

そもそも歌には歌詞とメロディだけでなく、ビートとサウンドがある。

メロディが「あざみの歌」によく似ていたのは事実でも、ビートとサウンドは明らかにロックの時代を通過してきたものだった。

ビートの概念がない6/8拍子で作られた「あざみの歌」と違って、明治時代のジンタを思わせる3/4拍子の「赤色エレジー」では、あがた森魚のヴォーカルからビート感が脈打っているのが伝わってきた。

はちみつぱい(蜂蜜ぱい)の演奏もまた、音数は少なくても日本に台頭しつつあったフォークロックだった。

ただしメロディが「あざみの歌」によく似ていたことによって、演歌しか受け付けないような古い世代にも、親しみが持たれたのもまた事実である。

最期にもう一度、久世光彦の言葉で締めくくりたい。

世の中の憂さや嘆きが減ったとは思えないのに、《怨み節》が姿を表さないのが不思議でならない。考えてみれば、「赤色エレジー」は、明るく健康な歌の反乱の中に一輪すねて咲いた地獄花だったのかもしれない。別に世がそれを望んでいなくても、ドブ川のメタンガスみたいに、自然発生するのが《怨み節》である。

<略>

こうした類の歌たちはほとんど絶滅してしまった。俗に言う監獄ソングも、この頃は生まれていないらしい。今の死んだような歌謡曲の世界を、ある日、嘘みたいにひっくり返すのは、「赤色エレジー」のような、一曲の奇妙な《怨み節》ではないかと、私は思っている。

<注1>久世光彦の文章の引用元は、久世光彦著「みんな夢の中~続マイ・ラスト・ソング」文春文庫刊。なお久世光彦が手がけた『時間ですよ』や『寺内貫太郎一家』、『ムー』、『ムー一族』などの人気ドラマ・シリーズの中からは、天地真理の「みずいろの恋」、堺正章の「街の灯り」、浅田美代子の「赤い風船」、郷ひろみ・樹木希林の「お化けのロック」や「林檎殺人事件」といったヒット曲が誕生した。

●この商品の購入はこちらから

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

TAP the POPメンバーも協力する最強の昭和歌謡コラム『オトナの歌謡曲』はこちらから。