16歳の頃、兄の影響でアメリカのフォークソングに出会い、そのメロディの明るさやリズムの心地よさに魅入られた高田渡は、アメリカのフォークソングの第一人者だったピート・シーガーに私淑していった。

通っていた中学校の英語の先生に代筆してもらった英文と、日本語で書いた手紙、それに自分の写真3枚を添えて、ピートに送ったのは1966年6月上旬のことだ。

それから2か月以上の時間が過ぎても返事は来なかったので、あきらめてかけていた8月の終わりになって、本人のサインが入った手紙が届いた。

心の師と仰いでいたピートからの手紙には、高田渡の質問に関するアドバイスが簡潔にタイプ文字で書かれていた。

Dear Wataru Takada:

Thank youfor your long letters ー I’m sorry that my answer must be so brief.

1) You can learn most from me by my writings in Sing Out magazine, and other Oak Publicaitions ー song book, etc, and from my recordings.

2) But you can learn more from you own neighbors and friends and from your own successes and failures in your activities.

3) When you learn English, I would be glad to hear from you again.

4) Meanwhile, learn to make such good music that people will ask to hear you again and again.

Best of luck

PS ー I’m sorry that I cannot write in Japanese.

手紙を直に受け取った喜びと感謝の思いは、言葉ではとてもいいあらわせるものではない。17歳の高田渡はますます、フォークソングの勉強に身を入れていった。

しかし翌年の正月、思わぬ環境の変化が起こった。ニコヨン(日雇い労働者)をしながら一人で4人の男の子を育ててくれた父の豊が、不慣れな肉体労働からきた疲れがたまったのか、1月5日の夜に急死してしまったのだ。

享年62、死因は心臓衰弱。悲しくもあっけない別れとなった。無名の詩人でもあった父を尊敬していた高田渡にとって、そこで受けたショックと喪失感は大きかった。

一時的に長兄・驍の家に置いてもらっていた高田渡は、3月から佐賀県の肥前鹿島に済む父の妹、叔母さんの家に預けられた。中卒で印刷工になっていた甥の将来を心配した叔母さんが、手を差し伸べてくれたことから、もういちど高校に通うことになった。

昼は家業の薬局を手伝いながら、夜間の定時制高校に通う毎日が始まった。ときには父を偲んで泣いたこともあったらしいが、高田渡は夜遅く学校から帰ると自室で熱心にギターを練習していた。

その部屋にはピート・シーガーの大きなポスターが貼ってあった。

だが幼くして母を亡くして以来、まともな家族を知らない環境に育ったせいか、母親のような存在の叔母さんにどう対応していいのかが、高田渡はわからなかったという。叔母さんやその家族の親切には感謝しつつも、意を決して東京に戻ることにしたのは、1学期を終える前のことだ。

東京に戻るかどうか迷っていた高田渡に気づいたのは、叔母さんの長女で年長のいとこにあたる千勢子だった。

「あんた、何かやりたいことがあるんなら、東京へいかなきゃ何もならん。ここに居っても何もならん。おばちゃんや私たちに遠慮せんと、自分で態度を決めなさい」(注1)

佐賀の田舎の生活に満足できないことを見抜いた千勢子は、こう言って高田渡の背中を押してくれたのである。帰京してひとまず兄・驍の家に置いてもらった高田渡が8月に書いた日記には、将来への夢が正直に記されていた。

ぼくは今は、こんなユメをもっている。まず高校卒業して、出来るならばどこかの大学の文学部にでも入ろうと思っている。そして、ぼくたち家族の生きて来た道を書き、それを本として出せるようになりたいと思っている。驍兄のようなサラリーマン化したようにはなりたくない。

もっとのびのびと生きたい。父より、もっとやりたいことをやりのびのびと奇そう天外な生活をしたい。奇そう天外といっても、今はやりのフーテン族のような生活ではなく、もっと人間らしく、自由な、貧しい生活(金セン的な意味も多少は含まれるが)、また、富んだ生活(精神的な意味)をしたいと思う。大きく、広く、流れる川のように生きたい。(注2)

9月からは夜間の市ヶ谷商業高校に転入し、ユメを実現するために朝から午後3時までは、業界新聞を配達するアルバイトをして貯金した。

やがて新宿・若松町の3畳一間のアパートで、一人暮らしを始めることになった。2度めの来日を果たしたピート・シーガーに会うために、宿泊先のホテルへと出かけたのは10月のことだ。

ピートとは1966年に出した最初の手紙から、文通という形でかすかながらもつながりが生まれていた。だから6月15日付けの手紙を下旬に受け取って、日本にやって来ることを事前に知らされたのである。

佐賀にいたのならばピートに会いに行くことは不可能だったが、東京に戻ってきたのでそれが出来たと言えるだろう。もしかすると7月に帰京を決めた背景には、ピートに会いたいという理由もあったのではないか。

滞在先のホテルに出向いた高田渡がフロントで、「ピート・シーガーに会いにきた」と伝えると、待つこと数分で優しい顔をした背の高いピート本人がロビーに下りてきた。

「ああ、君だったのか、手紙をくれたのは」と、ピートは話しかけてきたという。そして「明日、ステージがあるから」と、日比谷公会堂で行われるコンサートのチケットを渡してくれた。

それは最前列、まさに特等席がプレゼントされたのだ。「あなたからフォークソングを学びたい」と手紙に書いてきた日本の少年を、ピートはほんとうに気にかけてくれていたのだった。

コンサートが終わってからは、音楽評論家や歌手たちが登壇して座談会が始まった。当時はフォークソングにはどう向かい合うべきなのか、どう学んで行くべきなのかを、誰もが真剣に考えていた。

客席から手を挙げた高田渡は、果敢にもこんな意見を言ったという。

「(ピート・シーガーは)外国の曲をそっくりそのまま歌うんじゃないんだ、ということを教えてくれた気がします。ぼく自身、日本語としての歌を歌わなきゃいけないと思うし、いまそういう実験をしています」(注3)

高田渡はその頃、詩人の山之口貘の作品に出会って、それにメロディをつけて歌いはじめていた。また、明治時代の演歌師・添田唖蝉坊の歌を聴いて、どうやって大衆の歌を、そして自らの歌を生み出そうかと、実験を始めたところでもあった。

それらが音楽における表現を模索していた若者たちに、新しい日本語の歌として受け入れられるのは翌年のことになる。

フォーク歌手、高田渡の誕生である。

「生活の柄」(作詞・山之口貘 作曲・高田渡)

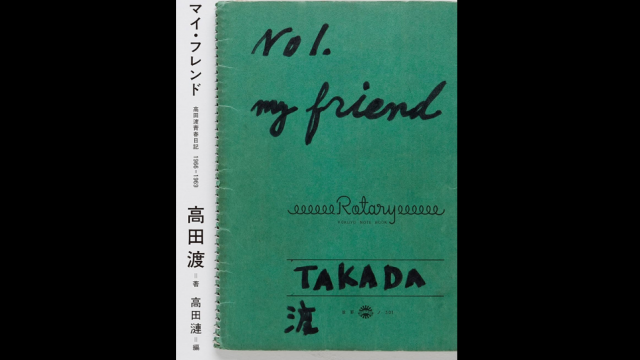

*(注1)は本間健彦・著「高田渡と父・豊の『生活の柄』」(社会評論社)、(注2)は高田渡・著 高田漣・編『マイ・フレンド―高田渡青春日記1966-1969』(河出書房新社)、(注3)は高田渡・著「バーボン・ストリート・ブルース」からの引用です。

なお本コラムは2015年12月1日に公開されました。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから