1965年にロスアンゼルスで設立されたダンヒルは、プロデューサーのルー・アドラーによる新興レーベルだったが、初陣を飾ったバリー・マクガイアの「明日なき世界」が全米1位の大ヒットになった。

それに続いてママス・アンド・パパスの「夢のカリフォルニア」「マンデー・マンデー」が次々にヒットし、グラスルーツなどを輩出して短期間で大成功を収めた。

いかにもアメリカの西海岸を感じさせるタイトでヌケがいいサウンドは、名うてのミュージシャンたちの集団であるレッキングクルーの演奏と、ジャズ・ドラマー出身のエンジニアだったボーンズ・ハウの音楽的な感性、それに電子工学の知識や探究心によって生まれた。

そのためにハウは他社からもたくさんの仕事が依頼されるようになり、エンジニアだけでなくプロデュースも兼ねることになっていく。

ハウはそれからの数年のうちに、大部分のプロデューサーが一生かかっても作れないであろうヒット曲や、名盤と讃えられるアルバムを矢継ぎ世に送り出していった。

全米1位になった楽曲だけでもアソシエーションの「ウィンディ」、フィフス・ディメンションの「アクエリアス(輝く星座)」「ウェディング・ベル・ブルース」がある。

やがて70年代に入ってからはトム・ウェイツをプロデュースをすることで、自らの原点となったジャズの世界を時代に見合うスタイルにしてみせた。

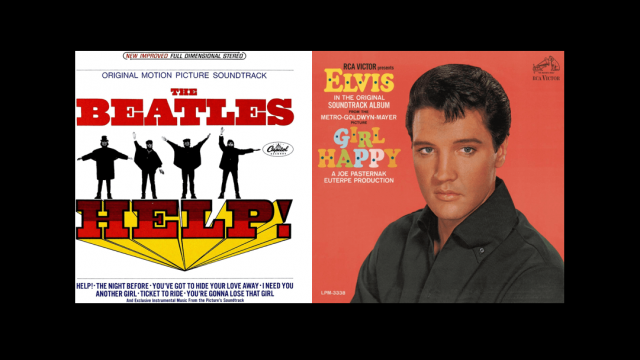

ハウはまた、エルヴィス・プレスリーが見事な復活を世界に示した1968年のテレビ番組『カムバック・スペシャル』においても、スタジオ録音部分のプロデュースを担当している。

その後はコロンビア・レコードの副社長になったが、映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の音楽監修も手がけたことでも知られている。

そんなハウが天性の職業となるプロデュースという仕事の本質に目覚めたのは、デビュー・アルバム『エルヴィス・プレスリー』を発表してブレイク中だったエルヴィスの、レコーディング現場に立ち会ったことがきっかけだった。

1956年にジョージア工科大学を卒業してロスアンゼルスで就職したハウは、ハリウッドにあるラジオ・レコーダー(スタジオ)で、週休72ドルのアシスタント・エンジニアとして働き始めた。

そこにRCAとのメジャー契約によって人気が爆発したエルヴィスの一行が、片側にドアが4つもあるキャデラックのリムジンを連ねてやって来たのは、セカンド・アルバム『ELVIS』をレコーディングするためである。

当時のスタジオは時間貸しで、アレンジャーが書いてきた譜面をミュージシャンが演奏し、効率よく2、3時間の単位でセッションを行うのが普通だった。

しかしエルヴィスの場合は特別で、週単位でスタジオを借り切っている間は、エルヴィス一行のほかは誰もスタジオに立ち入ることが出来なかった。

そこではドラムやアンプはセッティングしたままで、いつ何時でも録音ができる状態になっていた。

レコーディングの初日にエルヴィスとともにスタジオに入ったのは、ギタリストのスコティー・ムーア、ベーシストのビル・ブラック、ドラムのDJモンタナ、それにヒュー・ジャレットをリーダーとするヴォーカル・グループのジョー・ダネアーズの面々だ。

その他にもコントロール・ルームにはマネージャーのパーカー大佐、RCAのA&Rマンだったスティーブ・ショールズ、そしてエルヴィスのボディーガードを務める同郷で同世代の仲間たちがいた。

ハウがそうしたメンバーのなかでも重要だと思ったのは、その頃から12年間にわたってエルビスの作品を用意することになるフレディ・ビイエンストックである。

エルヴィスのための音楽出版社で実質的なA&Rの仕事を行っていたフレディは、多くのソングライターたちに作品を書かせていた。

それらの作品の中から良いと思った作品を選んで、フレディはニューヨークでプリプロと呼ばれるレコーディングをして、数十種類もの「デモンストレーション・レコード」を作ってハリウッドまで持ってきた。

初めてハウが立ち会って目撃したエルヴィスのレコーディングは、以下のようにして進められていったという。

エルヴィスたちがスタジオに入ると、大きなスピーカーからデモンストレーション・レコードが順番に大音量で流される。

それを聞いているエルヴィスが途中で「やめ」という合図を出すと、フレディはそのレコードをターンテーブルから外して「不要」のところに重ねていく。

気に入った曲の場合、エルヴィスが自分の頭のてっぺんを叩いてみせる。それを見てフレディがもう一度、初めからそのレコードを流す。

2、3回それを繰り返してエルヴィスがほんとうに気にいると、スタジオにいる仲間たちの全員が覚えるまでさらに何度も繰り返し聴く。

みんなが覚えたところでレコーディングが始まり、ミュージシャンは演奏し、エルヴィスが歌い、ジョー・ダネアーズがコーラスを付ける。

それは譜面もなければ歌詞カードもない、きわめてシンプルな1発録りによるレコーディングだった。その場の空気、雰囲気がそのまま、生々しく録音されてレコードになったのである。

そうやっていいテイクが録音できるまでエルヴィスはテイクを重ねて、「OK」だと思ったらそこでもう一度、デモンストレーション・レコードと聴き比べた。

それで満足できれば完成するのだが、「今のよりさっきの方がよくできてるみたいだな」と言ったりすることもあり、そうするとテイクを探してきてプレイバックし、それを聴き直してエルヴィスが判断を下すことになった。

エルヴィスは気に入った曲を一度聴いたら、たいていはメロディーだけでなく歌詞まで覚え込んでしまったという。

そんな現場に立ち会っていたハウが、エルヴィスについてこう述べていた。

エルヴィスは、結局、自分のレコードを自分でプロデュースしていたわけだ。セッションにやってきて自分で曲を選び、アレンジをかえるようなことがあれば、かえようと言いだすのはエルビスで、すべてがその場で決定され、つくられていった。

あらかじめほかのところで練習してくるというようなことぜったいになかった。普通は、レコーディング・セッションに入るまえにいろいろと重要な事項が決定されるのだが、エルヴィスのときには、セッションをすすめながら決定されていった。

このセッションでレコーディングされたセカンド・アルバムは、録音した翌月の10月19日に発売されて、当然のようにベストセラーになった。エンジニアからプロデューサーになったハウは、エルヴィスの先見性を良く理解していた。

エルヴィスは未来を先取りしていたことになる。今ではみんな、こんなふうなやり方でレコードをつくっているけれども、当時はエルヴィスだけだった。現在のレコード制作のあらゆる部門で、エルヴィスは先鞭をつけていたのだ。

Elvis

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから