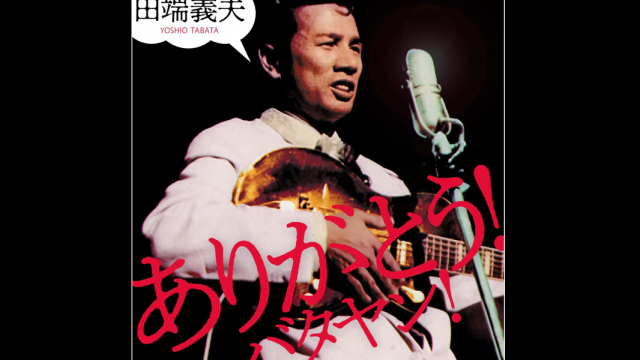

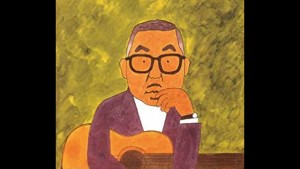

エレキ・ギターを横抱きに、拳を天に突きあげ、「オース!」。

トレードマークともなったパフォーマンスでステージを湧かせた人物が2013年4月25日にこの世を去ってから数週間後、おいかけるように一本の映画が劇場公開された。タイトルは『オース!バタヤン』。

2005年からおよそ8年がかりで、田端義夫を追いかけた音楽ドキュメンタリーである。画面に登場する顔ぶれを見るだけで、彼がいかに幅広いジャンルの人々に愛されてきたかがつぶさに伝わってくる。

寺内タケシ、小室等、憂歌団、ミッキー・カーティス……。フォークやロックの世界でも、バタヤンの愛称で深く畏怖されてきた理由はただひとつ。彼こそが、日本のエレキ・ギター・レジェンドだったからである。

「なにせ、エレキ・ギターを持って歌いはじめたのは、マディ・ウォーターズより先なんだから…」

というコメントが気になって、資料にあたってみると、シカゴに移住したマディ・ウォーターズが、ブルースにエレキ・ギターを持ち込んでステージに立ったのは、1944年頃。

一方、バタヤンが自前のエレキ・ギターで初舞台を踏んだのは、1942年のこととされているから、確かにつじつまがあうのである。

歌手の人生に浮沈はつきものというが、戦前、戦中、戦後。激動の時代を現役で生き抜いた田端の生涯は並大抵のものではない。

10人兄弟の9番目。3歳のときに、父を失い、一家は離散。毎日、おからと紅生姜だけという極貧生活のなかで、栄養失調から眼病をこじらせ、右目の視力を失う。学歴は小学校3年中退。

丁稚奉公で暮らしを立てるなか、19歳でレコード会社の新人コンテストで優勝。4千人のなかから選ばれて、歌手への道を掴む。1939年にリリースした「島の舟唄」が大ヒットとなり、デビューにこぎつけた。

眼のことで兵役こそ免れたが、慰問兵として幾度も戦場にかりだされ、地雷が仕掛けられている橋を猛スピードで走り抜け、からくも九死に一生を得たこともある。空襲も、名古屋、神戸、大阪と、3度の空襲をかいくぐり、生きのびてきたという怒涛の人生だった。

少年、田端がギターに魅せられたのは、上京前の丁稚時代。ベニア板をギターの形にくりぬいてたこ糸を張っただけのギターを「イター」と名づけ、河原でエア・ギターの特訓を繰り返しながら、自己流で指の動かしかたを学んでいたことに始まる。

ギターを水平に構えたスタイルも、ピックのない時代、エレキを指で弾こうとしたからだった。「音色がたまらく好きだった」と、エレキ・ギターの魔力にとりつかれたのである。

材料から組み立て、手製のエレキを開発することから、シンガー&ギタリストという独特のバタヤン・スタイルは生まれた。伝説となった一本は、1954年にたどりついた「ナショナルNO.1124」と呼ばれるモデルで、田端はこのギターをボロボロになるまで、50年にわたって使い続けた。

ギターは、彼の音楽生活そのものだった。

歌謡ショーのステージで、ためらうことなく彼は「モナリザ」をレパートリーに加えた。同い年のナット・キングコールが好きだったせいだが、英語のイントネーションは、耳を疑うほどなめらかなものだった。耳で採った音だからこそ、発音は一級品だった。

ギターは彼の道標(みちしるべ)となった。

気になるメロディに出会うと、田端は素早く譜面にとる。そして、ギターにのせて響きをたしかめた。「音の割れた、ちょっと歪んだ音」と彼が生前くりかえし語っていたのが、ボトル・ネック奏法といわれた往時のエルモア・ジェームスやハウリン・ウルフの音を指していたことがわかり、周囲はびっくりさせられたという。

戦前、戦中、戦後、3つの時代それぞれにヒット曲を残した歌手は田端をおいてない。だがその田端にして、危機は訪れた。

昭和30年(1955年)頃のある日、田端と苦楽をともにしてきた山本泰道は、田端のスケジュールが、潮が引くようにまったく埋まらなくなったことに気づく。仕事といえば、キャバレーばかり、レコードもまったく売れなくなった。

「歌手生活20年あまり、初めて大きな壁にぶつかった。そういう意味ではどん底」と田端も自伝に書いている。(『バタヤンの人生航路』)

山本はある法則に気づいていた。「この時期に、歌手の入れ替わりが起こった。戦前からの歌手がいっぺんに姿を消した。歌謡界にこんなにはっきりした動きが出たのは初めてのことでした」

そんな中で、田端は、沖縄料理屋で一曲のメロディを拾う。曲は「島育ち」。哀愁を帯びながらどこか明るい。田端は勢いこんで、レコード会社に持ち込むが、こんな時期に沖縄民謡などと反発されて予算もとれない。バック・バンドも組めず、孤軍奮闘した一曲で、田端は最後に勝利を手にする。

だがこれはエポック・メイキングにみえながら、そればかりではない。曲も歌詞も、専属会社の作家たちのお仕着せ、歌手は言われるままに歌うばかりという環境からは、もはや、なにひとつ生まれない。歌謡曲のメロディも歌詞も人の心を打たなくなった。

流行歌の歌い手でありながら、変化に気づいたのは、ただひとり、田端義夫だったのだ。田端が沖縄を歌った曲は、「十九の春」など数多い。復帰前から、この南国の島に秘められた豊かなメロディを世に広めた功績は、計り知れない。

(このコラムは2015年4月25日に公開された記事に加筆修正を施したものです)

●この商品の購入はこちらから

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

TAP the POP協力・スペシャルイベントのご案内

【オトナの歌謡曲ソングブックコンサート in YOKOHAMA】開催

1917年に開館した横浜の歴史的建造物「横浜市開港記念会館」(ジャックの塔)で、昭和の名曲を愛する一流のアーティストが集ってコンサートを開催!

昭和に憧れる若い人からリアルタイムで昭和歌謡に慣れ親しんだ人まで、幅広い世代が一緒に楽しめるコンサートです! “国の重要文化財”という、いつもと違う空間が醸し出す特別なひとときを、感動と共にお過ごしください!!

▼日時/2025年6月7日(土曜) 開場17時/開演18時

▼場所/横浜市開港記念会館講堂(ジャックの塔)

▼出演

浜田真理子 with Marino(サックス)

畠山美由紀 with 高木大丈夫(ギター)

奇妙礼太郎 with 近藤康平(ライブペインティング)

タブレット純(司会と歌)

佐藤利明(司会と構成)

▼「チケットぴあ」にて4月5日(土曜)午前10時より販売開始 *先着順・なくなり次第終了

SS席 9,500円 (1・2階最前列)

S席 8,000円

A席 6,500円

「チケットぴあ」販売ページはこちらから

▼詳しい情報は公式サイトで

「オトナの歌謡曲ソングブックコンサート in YOKOHAMA」公式ページ