1960年から始まったベトナム戦争では、武力介入したアメリカ軍が泥沼化した状態を打開するために、1965年から北爆を行うようになった。

そこで後方支援の役割を担っていたのは、沖縄をはじめとする全国各地にあった米軍基地だった。そうした基地周辺の都市を中心に北爆に反対する声が高まり、次第に反戦運動が広まりながら、日本もベトナム戦争の影に覆われていった。

そうした動きに反応した若者たちが政治だけでなく、文化の領域でも圧迫感や閉塞感を打破しようとして行動したことによって、戦後の若者文化は1968年に頂点に達したといわれる。

グループ・サウンズへの熱狂、関西フォークの活況、サイケデリックからカレッジ・ポップス、そしてアングラやフーテンといった風俗まで、さまざまな場所で新しい動きと旧いものとが入り混じり、そこかしこで軋轢が起こったり、化学反応が表れたりしていた。

いつも冷静に世の中の動きを観察していた放送作家の阿久悠が、自身の中にもあった焦燥感や切迫感をモチーフにしたモップスのデビュー曲、「朝まで待てない」を書いて作詞家になったのはそんな時代だった。

日本人カメラマンが取材中に南ベトナム北部で地雷で重傷を負い、死亡したというニュースが報道された1968年3月5日、モップスのセカンド・シングル「ベラよ急げ」が発売された。

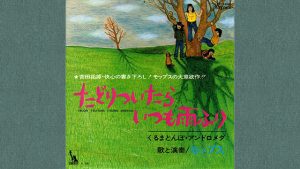

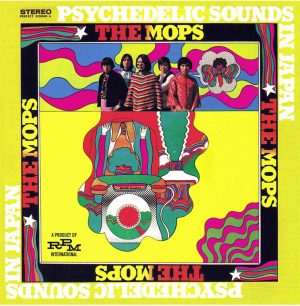

それに続いて4月5日、ファースト・アルバム『サイケデリック・サウンズ・イン・ジャパン』が世に出た。オリジナルは7曲、アニマルズやジェファーソン・エアプレイン、ドアーズのカヴァーが5曲だった。

『サイケデリック・サウンズ・イン・ジャパン』

メンバーが英語でバンドを紹介する「アイ・アム・ジャスト・ア・モップス」をのぞくと、日本語詞のオリジナル曲はすべて阿久悠によるものだ。阿久悠はそれにとどまらず、イメージ・ストーリーと解説まで寄稿している。

明けきらぬ白い世界。

ビルの谷間の夜明け。

風に舞う英字新聞。

重いブルースのハミングがきこえ、眠りを忘れた少年がやって来る。

「太陽か、まぶしいだろうなァ」

† † †

巨大な社会機構の中で、人間の一人一人は歯車でしかなくなって来た。

歯車が歯車で満足していればそれもいい。だが歯車だって笑いたい。泣きたい。怒りたい。考えたい。

若い歯車は歯車であることを拒否した。

人間になりたい。

ヒッピーが生まれた。

† † †

少年は涙を流し、半分眠っていた。

半分の眠りの中に

生きている世界があった。

† † †

芸術活動に、サイケデリックと云う言葉が登場した。絵画に於て色彩に、音楽に於て音に、幻想に於て生まれたイマジネーションが表現された。歯車を拒否したヒッピーたちが、初めて手にした自由が、サイケのイマジネーションだったのかもしれない。

ビートルズが、ローリング・ストーンズが、アニマルズが、共鳴し、サイケデリック・サウンズに取り組んだ。そして、日本では、ザ・モップスが初めてサイケデリック・サウンドのグループとして登場したのだ。

(ザ・モップス『サイケデリック・サウンド・イン・ジャパン』解説)

明日が見えない世界にいる迷い子のような少年や少女に向けて、この文章からは阿久悠のメッセージらしきものが感じとれる。そして、ヒッピー的な生き方を選ぶ少年や少女を見守る目線からは、寄り添うかのような阿久悠の優しさが伝わってくる。

作詞家としてまだ無名だった阿久悠は、当時の全盛だったグループ・サウンズがヒットを狙って少女向きで叙情的な歌謡曲に向かったことに対抗し、「抵抗、拒絶、混迷、飢餓」をテーマにした歌詞をモップスのために書いたという。

それが「朝まで待てない」であり、「ベラよ急げ」であり、「朝日よさらば」であった。

そこには「待てない」「急げ」「さらば」と、今その瞬間に愛さなければいけないのだという心の叫びがあり、時代に飲み込まれまいとする焦燥感と切迫感をともなっていた。

モップスと阿久悠の登場から半世紀近い歳月が流れた2014年11月28日、日本のロックとポップスを受け継いでサイケデリック・カルチャーとともに奏でるロック・ユニット、GLIM SPANKYが「焦燥」という曲でメジャーデビューした。

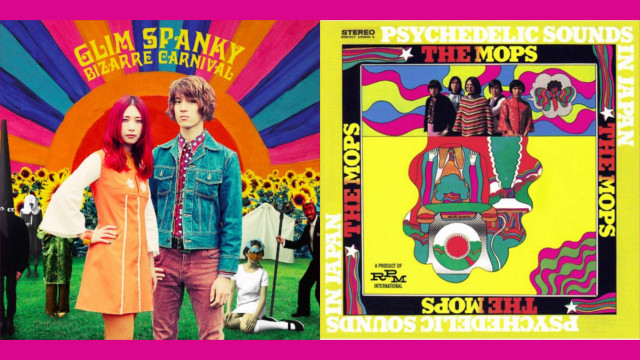

GLIM SPANKYは2017年9月13日、3rdアルバム『BIZARRE CARNIVAL(ビザール・カーニバル)』を発表した。

全体を貫くのは、音楽に対する素直で自然な接し方と、時代に立ち向かう真っ直ぐな姿勢だ。彼らのサイケデリア・サウンドは決して妖しくなどはなく、力強くてファンタスティックなところが魅惑になっている。

そして、ジャンルに縛られないロックの多彩さと懐の深さは、60年代から70年代の欧米のロックのみならず、日本のフォークやロックや歴史のうえに成り立っていることが感じられる。

モップスやサイケデリックに取り組んだ50年前に比べて、本質は何も変わってはいないのだが、歌詞もサウンドも重層感と豊かさがはるかに増している。

しかし、通奏低音として流れている焦燥感や切迫感は、『サイケデリック・サウンズ・イン・ジャパン』にも共通するものだ。

ロックが誕生してから数十年間もの歳月の中で、それを音楽として発展させてきた数多くのパイオニアたちの努力と成果が、GLIM SPANKYの音楽に継承されて息づいている。

たとえば「The Trip」ではニール・ヤングの「ハート・オブ・ゴールド」と、ビートルズの「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイアモンズ」が、歌詞に引用されている。

しかもそこからはいい意味で、土俗的な日本の節まわしが聴こえてくる。「旅に出りゃいい」という語感や、「ニールが歌ってくれる」というメロディは、日本語でしか言い表せない表現になっている。

また歌詞のそこかしこに、はっぴいえんどが安定した土台のように存在している。そしてユーミンやキヨシローが、不意に顔をのぞかせたりもする。

阿久悠はプロの作詞家としてキャリアをスタートさせた仕事でサイケデリックに出会い、そこから30数年で5000曲を超える歌謡曲の歌詞を書いた。

世間一般には歌謡曲のヒットメーカーとして受けとめられているし、それはその通りなのだが、しかし彼はロックンロールに出会って以来、心の奥底ではいつだって「魂を揺さぶる、性に刺激を与える、時代や社会をぶっ叩く詩」を書こうとしてきたのも事実だ。

晩年になってから売れなかった作品への思いをまとめた単行本、『なぜか売れなかったが愛しい歌』のあとがきで、阿久悠はこう述べていた。

今、時代は閉塞感に満ちている。息苦しい。出口もないし、風穴さえ開かない。しかし、僕らは、この時代の中で呼吸をして生きなければならない。かつて、日本の歌は風穴を開けるほどの力を持っていた。風穴を開けたいと思ってぼくらは歌を作った。

こうした言葉を引き継いでいるのが、GLIM SPANKYではないか。松尾レミの歌声からは、日本語の歌で風穴を開けたいという思いと、風穴を開けるだけの力が伝わってくる。

『BIZARRE CARNIVAL(ビザール・カーニバル)』

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから