1985年3月22日。久しぶりにポーランド、ワルシャワのステージに姿を現したレナード・コーエンは、こう話し始めた。

「久しぶりだ。長いこと、コンサート・ホールに顔を出さなかったことをすまなく思う。ということは、今夜はいつもよりたくさんの赤ワインを飲まなくてはならないというわけだ」

会場から元気だったか、と声がかかる。

「ああ、私はとてもいい気分だ。君は?」

そして、彼は「電線の鳥」を歌い始めた。

♪電線の鳥のように

酔った真夜中の合唱隊のように

私は私のやり方で

自由であろうと

生きてきた♪

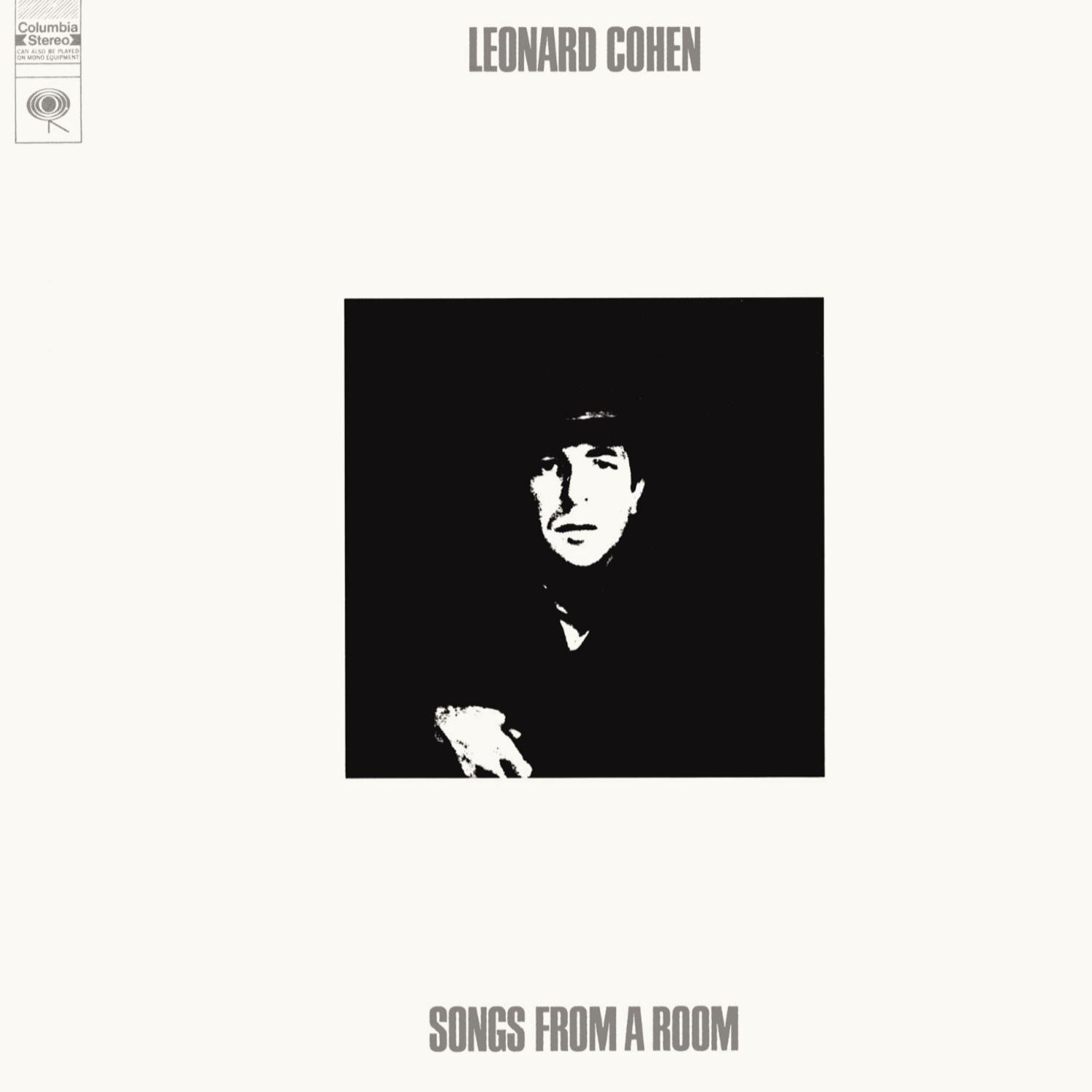

1968年に録音され、翌年発売された彼のセカンド・アルバム『ソング・フロム・ア・ルーム』に収録された「電線の鳥」は、ヨーロッパでは特に評価が高く、非英語圏の英語の教科書に掲載されたりもした。

ある時は、電線の鳥のように超然と。ある時は、酔っ払いのようにだらしなく。

レナード・コーエンはいつも、聖と俗、そのどちらをも愛した。「電線の鳥」には、次のような歌詞もある。

♪木の杖につかまった乞食を見た

そんなに欲しがっちゃいけないよ

と、彼は私に言った

そして暗がりのドアにもたれかかった

美しい女は

私に叫んだのさ

どうしてもっと欲しがっちゃいけないの♪

この歌をコンサートのオープニングに選んだのには、理由があったのだろう。レナード・コーエンは「電線の鳥」を歌い終えると、また静かに話し始めた。

「私は、あなた方が抱えている苦労とはまた違う苦労を抱えている国からやってきた」

観客は拍手を送る。

「私はその苦労に尊敬の念を覚える」

そしてまた、拍手。

「そして、驚くかも知れないが、どちら側の苦労に対しても、尊敬の念を抱いている。どうやらヨーロッパでは、歩いていくのに、左足、右足が必要らしい。私は二本の足が、体を、適切な運命へと運んでくれることを祈っている」

再び、拍手。

「ここは激しい国だ。人々は英雄的で、その魂は自立している。この国を治めるには強い政府と、強い組合が必要だ」

レナード・コーエンはそう言った後、自らの出自を語り始める。敬虔なユダヤ教徒として育った彼は小さな頃、よくシナゴーグ(ユダヤ教の教会)で祈ったこと。そしてポーランドでは多くのシナゴーグが破壊され、ユダヤ人が殺されたこと。

「シナゴーグでは、こう祈った。政府が繁栄しますように。私は、左の、そして右の指導者に同じ言葉を贈りたい。だが、私の歌には旗はない。私の歌には政党も関係ない」

続いてレナード・コーエンは「フー・バイ・ファイア」を歌った。贖罪の日をモチーフにした歌である。

30年ほど前、レナード・コーエンは東西の対立を、二本の足にたとえた。天国から見下ろす今、彼はこの地球の乱をどう描くのだろうか。

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから