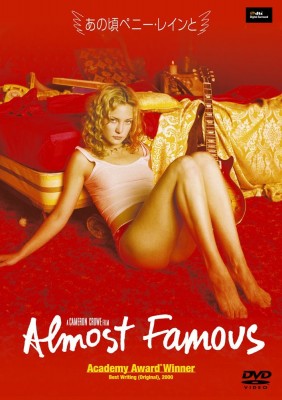

『あの頃ペニー・レインと』(ALMOST FAMOUS/2000)

この連載では、過去に『ザ・エージェント』や『エリザベスタウン』を取り上げたことがあるが、これらの作品に共通するのは、観終わった人の「虚しく傷ついていた心を優しくして」くれたり、「生きる歓びを思い出させて」くれたり、「逆境は必ず乗り越えられる」こと、「愛する人と真っ直ぐに向き合う」こと、そんな強い気持ちにさせてくれる体験だった。

これこそが本当の映画の力なんだと思う。同じような想いを抱いた人がたくさんいると信じているし、書き手もこういう映画で暗闇から救われた一人だ。キャメロン・クロウ監督/脚本『あの頃ペニー・レインと』(ALMOST FAMOUS/2000)は、紛れもなくそんな作品だった。

キャメロン・クロウ監督の自伝的作品

『ザ・エージェント』も『エリザベスタウン』もクロウが最初からストーリーを書き上げて撮ったオリジナル作品。本作ではさらに自伝的要素も取り入れているので、観る前からワクワクしたものだ。そして観終わった後は、どんよりとした雲空が続いていた日々から一転して、太陽が差し込む快晴の空を見上げているような、暖かく満たされた世界が目の前に広がっていた。映画と音楽の力だけによって。

人生には価値観が変わって、何か新しいことを学び、世界がちょっとばかり傾いて見えるような時がある。僕は人生のそういう一時期が大好きなんだ。

音楽はいつも僕を、まだ会ったこともないメンバーだらけのクラブの会員になったような気分にさせてくれた。自分の部屋に閉じこもって好きな音楽のレコードを聴いて、気持ちを分かってもらったような感覚を味わうのが好きだった。映画の中でも、そういうのはとても純粋なものとして描いている。大好きな音楽に対するラブレターを書きたかった。

この映画の中には人間臭くて魅力的な人物が数多く登場する。15歳でロックジャーナリズムの世界に飛び込んだ少年(クロウの分身)。商業主義の誘惑と葛藤するメンバーやマネージャーたち。そんなバンドを愛して支えようとする女の子たち。そして少年の母親と姉。孤高のロックジャーナリスト。

そこには少年の恋や成長がある一方で、女の子たちの哀しみ、バンドの苦悩もある。そして少年の家族の視点、ジャーナリズムのあり方。1本の映画に実に様々な物語が隠されている。すべて実在した人々だ。

孤高のロック・ジャーナリストとの出逢い

1973年、まだ小さなウィリアム・ミラーは大学教授である厳格な母親(フランシス・マクドーマンド)から将来は弁護士になるように知識を育てられながら暮らしている。何かと母親と衝突していた姉(ズーイー・デシャネル)はスチュワーデスになると言って家を出ることを決意。別れ際、姉から「いつかあなたも目覚めるわ。ベッドの下で自由を見つけて」と言われる。

そこにはストーンズ、ザ・フー、ビーチ・ボーイズ、ボブ・ディラン、ジミ・ヘンドリックス、クリーム、レッド・ツェッペリン、ジョニ・ミッチェルなどロックのアルバムが何枚もあり、ウィリアムはやがてその世界に深くのめり込んで行く。

15歳になったウィリアム(パトリック・フュジット)は、伝説的なロックライターで雑誌『クリーム』の編集長レスター・バングス(フィリップ・シーモア・ホフマン)に会いに行く。「今ロックンロールは危機に瀕している。評論家で成功したけりゃ正直になれ。手厳しく書くんだ」とアドバイスされて初めての仕事を依頼される。

コンサート会場に取材へ繰り出すも、どうしていいのかも分からないウィリアム。そんな時、ペニー・レインと名乗る少女(ケイト・ハドソン)に声を掛けられる。ロックスターと寝るだけのグルーピーなんかじゃなく、バンドを助けるバンドエイドなんだという彼女の微笑みに恋をしてしまうウィリアムだった。

そんなある日、雑誌『ローリング・ストーン』の依頼があり、気鋭のバンド・スティルウォーターのツアー同行取材をすることになった。母親を説得して旅に出たウィリアムはギタリストのラッセル(ビリー・クラダップ)と仲良くなるが、ペニーとラッセルが互いに夢中で抱き合う現場を目撃。やがて荒れ放題のツアー、バンドの人間関係も悪化する中、母親からの定期的な心配とまだ一行も書けていない原稿へのプレッシャーもあってウィリアムの若すぎる心は疲労困憊していく。

レスターに電話をかけると、「偉大な芸術は罪悪感や憧れから生まれ、セックスや愛が絡み合っている。立ち向かえ。今こそスタートの時だ」と励まされる。そんな時、ペニー・レインが宿泊先のホテルで睡眠薬を大量に飲み込んだ……。

1973年の興奮が伝わるサウンドトラック

キャメロン・クロウがわずか15歳という年齢で、ロックとジャーナリズムを初めてつなげた『ローリング・ストーン』の書き手としてデビューしたことは有名な話だ。1967年にサンフランシスコで創刊されたこの雑誌の初期には、彼が尊敬するレスター・バングスも参加していた。

レスターは1969〜73年頃、毎号のようにレコードやコンサートについて批評を書いた。その取材執筆に対する姿勢はアーティスト側に一切媚びることはなかったので、時には無礼極まりない印象を現場で与えることも少なくはなく、それが原因で雑誌から切られる羽目になった。映画では新しい雑誌で再出発を図ったばかりのレスターが描かれている。

また、スティルウォーターはオールマン・ブラザーズ・バンドやフリーをモデルにしたと言われ、バンドの指導はクロウの友人でもあるピーター・フランプトンが担当。役者たちの動きだけに終わらせず、演奏や歌についても実践的な指導をした。

素晴らしい音楽が絶えず聴こえて来るこの作品から好きなシーンを厳選するのは難しいが、姉が家を出る時に流れるサイモン&ガーファンクルの「America」、姉のレコードライブラリーからザ・フーの『Tommy』を取り出してロウソクの灯をつけるシーンは印象に残る。

そしてエルトン・ジョンの2曲。バンドと仲間割れしたラッセルが地元の少年たちのパーティで空騒ぎして、明け方にマネージャーに抱えられながらツアーバスに戻され、気まずい雰囲気の中でラジオから流れてくる「Tiny Dancer」に全員で合唱するシーンには胸が熱くなった。「Mona Lisas and Mad Hatters」は、NYの喧騒でペニー・レインを必死に探そうとするウィリアムのための歌だった。

ちなみに、確執のあったクロウの本当の母親と姉は、この映画の撮影後に女優たちが演じた通りに和解した。これも優れた映画の持つ力なのかもしれない。

これぞ音楽のチカラ。お姉さんから小さな弟へ。「ベッドの下で自由を見つけて」のシーン。

これぞ音楽のチカラ。夜明けのバス。全員で「Tiny Dancer」を歌うシーン。

『あの頃ペニー・レインと』

Almost Famous 20th Anniversary [12 inch Analog]

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

*日本公開時チラシ

*参考・引用/『あの頃ペニー・レインと』パンフレット

*このコラムは2015年4月に公開されたものを更新しました。

評論はしない。大切な人に好きな映画について話したい。この機会にぜひお読みください!

名作映画の“あの場面”で流れる“あの曲”を発掘する『TAP the SCENE』のバックナンバーはこちらから

【執筆者の紹介】

■中野充浩のプロフィール

https://www.wildflowers.jp/profile/

http://www.tapthepop.net/author/nakano

■仕事の依頼・相談、取材・出演に関するお問い合わせ

https://www.wildflowers.jp/contact/