日本の歌謡曲のさきがけとも、第1号ともいわれる「カチューシャの唄」が誕生したのは1914(大正3)年のことだ。

大正ロマンという文化のムーブメントを背景にこの歌を作ったのは、西洋の演劇を学んで日本に「新劇」を確立した島村抱月である。

読売新聞の社会部の記者として働いた後、母校に戻って文学部講師となっていた抱月は、海外留学生として1902年(明治35年)から3年間、イギリスとドイツで学んでいる。

帰国後は文学部教授となり、「早稲田文学」誌を復刊させただけでなく、フランスを中心に起こった自然主義文学運動の日本における旗手の一人となって活躍した。

その流れから坪内逍遥らとともに文芸協会を設立、そこに付属する演劇研究所において新劇運動をはじめた。

ところが看板女優の松井須磨子との不倫がスキャンダルになって、1913年(大正2年)に抱月は文芸協会を辞めることになる。

抱月は研究所を追われた須磨子とともに劇団・芸術座を結成し、翌1914年にトルストイの小説を戯曲化した『復活』を上演することにした。

ロンドンで観た『復活』の劇中で歌が効果的に使われていたことから、抱月は新劇の大衆化に向けてその方法を取り入れる。

自ら三行の歌詞を書いて、自宅に住み込んでいた音大生の書生だった中山晋平に曲をつけさせた。

そのとき島村は中山晋平に、「わが国の俗謡とドイツのリートの中間を狙って、だれでも楽しめるもの、日本中のみんなが歌えるもの」を作るようにと指示した。

須磨子が歌ったその劇中歌は観客にすぐ覚えられて口ずさまれ、演歌師を通じて口伝てで日本全国に広まった。

こうしてはやり唄が誕生したことから、『復活』も成功して日本各地で公演が行われた。

翌年に吹き込まれたレコードは「復活唱歌」のタイトルで発売されると、2万枚ともいわれる売上で大ヒットになった。

歌唱力に乏しい須磨子の「カチューシャの唄」がヒットしたのは、メロディが西洋風で新しかったこと、短い歌詞で覚えやすかったことによるだろう。

どう覚えやすかったのか。

カチューシャかわいや わかれのつらさ

せめてあわゆき とけぬまと

かみにねがいを かけま(しょ)か

一度耳にしただけで誰もが簡単に覚えられたのは、なにより出だしの一行が音楽的にも歌詞的にも秀逸だったからである。

この歌のポイントとなるのはタイトルの「カチューシャ」にある、「か」の音韻によるアクセントの三段攻めが決め手になっている。

カチューシャかわいや わかれのつらさ

もとの歌詞は日本人にもっともなじむ七五調で、七七・七五・七五という形式だった。

しかし中山晋平が最後の部分に曲をうまくつけられなくて相談すると、抱月は「ララ」という意味不明の二文字を足して、メロディーに当てはめて完成させた。

こうして三段攻めを音楽的に引き立たせる「ララ」が入ったことで、さらに「か」のアクセントが印象付けられる結果になった。

かみにねがひを ララ かけましょか

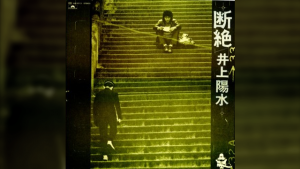

「「か」」の音韻を多用したヒット曲といえば、井上陽水の「夢の中へ」が挙げられる。

ワンコーラス8行の全部の行に「「か」」が使われて、合計すると「「か」」は11回も出てくるのだ。

声に出して読めばわかるが、歯切れがよい「カ」という音韻が積み重なっていくことで、日本語でもビート感のようなノリが生まれてくる。

「カ」の音韻を意識的に多用することで、日本語のビートをサウンド全体から打ち出さすことに成功した井上陽水は、歌謡曲のさきがけとなった「カチューシャの唄」の正当な継承者だったのかもしれない。

最後の締めの「カ」という音韻を受けて、意味不明の「ウフフ」が続くあたりにそう思わせる音楽的な自然さがある。

島村抱月の歌詞のバックボーンには、イギリスへ行ってロンドンで観たロシア文学の演劇と劇中歌があった。

井上陽水の音楽のバックボーンには、イギリスからロックンロールで世界中を席巻したビートルズがあった。

そして「夢の中へ」にはあって、「カチューシャの唄」になかったものは、サウンドによるビート感だった。

<参照:>TAP the SONG 「カンドレ・マンドレ」から「夢の中へ」、進化する井上陽水のソングライティング