藤圭子がデビューした1969年、日本の音楽シーンには明らかな傾向があった。

カルメン・マキの「時には母のない子のように」を筆頭に、ちあきなおみの「雨の慕情」、加藤登紀子の「ひとり寝の子守唄」、佐良直美の「いいじゃないの幸せならば」など、若い女性シンガーが歌う暗い曲調の歌がヒットしていたのだ。それらの歌の主人公に共通するのは、“行き場のない孤独と切なさ”だった。

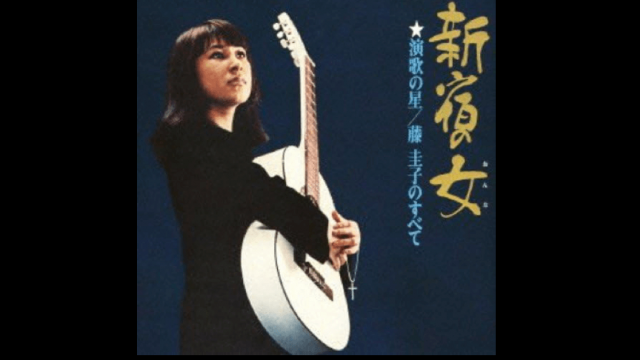

その到達点とも言えるのが、藤圭子のデビュー曲「新宿の女」である。

ありふれた夜の女のつぶやく自嘲的な歌詞、俗っぽい5音階のメロディーは当時にしても、かなり時代おくれで古めかしい歌だった。

ところが1969年から70年にかけてこの歌を支持したのは、明らかにロック世代の若者たちが多かったのである。それはハスキーな歌声が異様なほどに生々しく、そこから伝わってくる”行き場のない孤独と切なさ”には、不思議なまでにリアリティがあったからだ。

その年の1月、全共闘の学生たちによるバリケード封鎖で、半年以上も占拠されていた東京大学の安田講堂が陥落した。

第2次世界大戦が終わって四半世紀が経ってもまだ東西冷戦は続いていたし、地域間や民族間の紛争は絶えることがなかった。

ビートルズが登場した60年代前半から世界中に広がっていた、若者たちによる反抗の季節は終わりを迎えつつあった。

それまでの価値観を壊そうとした文化運動もまた、新たな地平を見い出せないまま、変革のエネルギー失って彷徨するしかなかった。

漠とした未来への希望がはかない幻想だったことに気づいた若者たちの間で、無力感や閉塞感が共有されたのは当然の流れだった。

さほど良い楽曲とは思えない「新宿の女」を歌っていたにもかかわらず、藤圭子というシンガーが発見されたのは、時代の空気感をそのまま彼女が鏡のように反映していたからだろう。

そのハスキーで切ない叫びを際立たせるのが、細やかながらも力強く震えるヴァイブレーションだ。藤圭子が歌うと声の震えは風になり、聴くものの心の壁にそっと吹いてきた。

それを可能にしたのが天性のリズム感で、そこにはロック世代が意識していたビートがあった。どちらかといえば歌謡曲や演歌的なものを敬遠して、ロックやジャズに親しんでいた若者たちの間で、藤圭子が熱烈に支持されるようになった理由はそこにある。

古色蒼然とした歌詞にもかかわらず、彼女の唄のグルーヴはロックだったのだ。

”行き場のない孤独と切なさ”を抱えた若い男性だけでなく、いつしか女性たちにまでそうした思いが共有されたことで、歌声に振り向いてくれる人が増えていった。そうした人たちの間でひそかに好評だったのが、デビューシングルのB面に入っていた「命ぎりぎり」だった。

いかにも自嘲的な歌詞と演歌的なメロディーは、A面の「新宿の女」とまったく同じ構造だった。だが、どこかで突き放したように自分を見ているクールな視点、生への抑えきれない切実な思いには、たかが歌謡曲という括りを超えたリアリティが感じられた。

「♫ 飾った愛などいるものか」というフレーズには、パターン化された主人公の向こうから、瞬間的に生身の藤圭子が浮かんで来る。

ハスキーな声で絞り出すように歌った瞬間に放たれるリアリティは、まもなくレコーディングされる代表作「夢は夜ひらく」にもつながっていく。

1970年の3月にファーストアルバムの1曲として発表された「圭子の夢は夜ひらく」は、ファンの間で圧倒的な支持を得て、有線放送などでリクエストが急増し始めて世間に発見されて、”藤圭子ブーム”を巻き起こしていった。

そして当時の歌謡曲では考えられもしなかった、アルバムからのシングルカットという形で、大ヒットを記録したのである。これもまた、それまでの歌謡曲の世界では起こりえないことであった。

藤圭子はこのとき、演歌という限られた枠組みのなかで、日本語のブルースとロックを体現していたのだ。

(注)本コラムは2016年7月5日に初公開したものを改題しました。

GOLDEN☆BEST 藤圭子ヒット&カバーコレクション 艶歌と縁歌

沢木耕太郎「流星ひとつ」

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから