ビートルズの来日公演から数年ほどが経過して、「ニュー・ミュージック」と呼ばれる歌が登場してきた。

マスメディアの一部で使われ始めたその言葉は、サウンドからも歌詞からも“新しさ”を感じさせる日本語の歌というような意味だった。

1972年から73年にかけて登場した音楽にはそうしたものがいくつもあり、それまではフォークあるいはロックというジャンルに分けられていた。

だがアコースティックギター2本とウッドベースなのに、ソウルやブルースを感じさせるRCサクセション、ビートルズやボブ・ディランの影響を感じさせる井上陽水、スターのオーラを放っていた吉田拓郎のポップな曲などには、ニュー・ミュージックと呼ぶに値する“新しさ”があった。

歌謡曲を作っているプロの作詞家や作曲家からは生まれてこない“新しさ”を感じさせる作品は、シンガー・ソングライターの手によって生まれてきた。

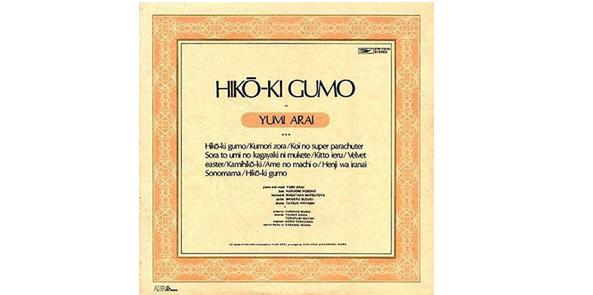

そしてアルバムが全体で「ニュー・ミュージック」だと思わせた最初のアーティストは、1973年11月20日にファースト・アルバム『ひこうき雲』をリリースした荒井由実だろう。

セカンド・アルバムの『ミスリム』も含めて、ユーミンの歌と音楽は音楽面で画期的かつ革新的なところがいくつもあった。

そこに必要不可欠だったのがサウンドにおける新しいビートやグルーヴであり、日本語の表現者としての文学的なセンスだった。

荒井由実のデビュー・シングル「返事はいらない」は1972年7月に発売されたが、そのタイトルや歌詞には明らかにユーミンだという“新しさ”が刻まれていた。

歌詞は男性に宛てた女性から手紙が主題なのだが、「返事はいらない」というタイトルからして、相手を突き放している。そこには主体的に行動する女性の決断力が感じられる。

女性の意志をこれだけはっきりと打ち出した歌のタイトルは、大正から昭和にかけての流行歌や歌謡曲の中にはほとんど見当たらない。

このシングルが制作されることになったのは、高校生だったユーミンの音楽的な才能に気づいた音楽家の村井邦彦が、シンガー・ソングライターとしての可能性を試したかったからだ。ユーミンはそもそも作曲家志望で、ソングライターを目指して村井のもとに通っていた。

このときに村井がプロデューサーに起用したのが、かまやつひろし。1970年にスパイダースが解散した後にジャンルを超えてソロ活動していた時期だった。

かまやつはユーミンのために、自分の周りで気に入っていた若くて将来性のあるミュージシャンたちを集めてきた。

サディスティック・ミカ・バンドに加入したばかりの高橋幸宏と小原礼は20歳。レコーディングの直後に「学生街の喫茶店」がブレイクするガロや、デビュー前だったフォークデュオのBUZZも全員が20代の前半だった。

しかし、自然体でイギリスのストレートなロックにしようと考えていたかまやつと、細かいところも妥協しないユーミンとの初仕事は、いまひとつ歯車が合わなかったという。

もうその頃からユーミンは思い立ったらすぐに行動し、自分の手で問題を解決していく決断力を持っていた。

最終的にはプロデューサーがかまやつひろし、作詞・作曲・編曲・指揮・ピアノ・ハモンドオルガン・歌が荒井由実とクレジットされた。

ユーミンが当時をこう振り返っている。

私の中では、このシングルは私立のエスカレーター校仲間のノリで、ドラムが高橋幸宏さん、ベースが小原礼さんとか、そういった座組で作ったんですけど、300枚くらいしか売れなかった。その時はムッシュには悪いけど、プロデューサーって何もしない人のことなんだなって(笑)。今思うと、ムードメーカーだったのかもしれないですね。ムッシュは若いミュージシャンが大好き。同じ目線でやり取りする。そこが一番格好良いなって思えるんです。

一方のエグゼクティブ・プロデューサーの村井は、「レコーディングに慣れることで歌に対する苦手意識がなくなればいい」と、余裕を持って構えていた。

そして出来上がりを聴いたうえで、アルバムのレコーディングでもう一度トライしようと考えたという。プロデューサーやミュージシャンを変えることで、新たな化学反応が起こることを期待してのことだった。

その後もユーミンは引き続き作曲を続けているうちに、最新鋭のアルファレコード専用スタジオが完成した。そこで今度は時間無制限で納得のいくアルバムを作ろうということになり、村井は最も信頼していた細野晴臣に力を借りて、アルバム『ひこうき雲』を自らプロデュースするのである。

松任谷由実オフィシャルサイト

●この商品の購入はこちらから

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから