ビクターレコードの創立50周年を記念する企画で、フォークソング・ブームを巻き起こしていたシンガー・ソングライターの吉田拓郎と作詞家の岡本おさみのコンビよって、若くして演歌のスターになった森進一に、書き下ろしの新曲を作るという案が通った。

アイデアを提出したディレクターの高橋隆は、入社してからまもない新人でキャリアはないに等しかったが、企画者として制作を担当することになった。

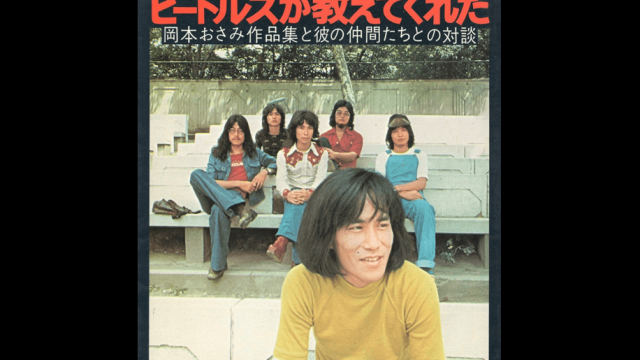

高橋が企画をのもとをするために岡本おさみ訪ねると、「今あるもので良ければ」と発売前の詩集『ビートルズが教えてくれた』のゲラ刷りを見せてくれた。その本の170ページに載っていた「焚火Ⅰ」という詩が、高橋の目に止まった。

何についての詩なのかを岡本に尋ねると、北海道で昆布採りの女の人の姿を見て書いたものだという。

北の街では もう

悲しみを 暖炉で

燃やしはじめているらしい

理由のわからないことで

悩んでいるうちに

老いぼれてしまうから

黙りとおした歳月を

ひろい集めて

暖めあおう

君は二杯目だね

コーヒーカップに

角砂糖ひとつ

捨ててきてしまった

わずらわしさを

くるくるかきまわして

通りすぎた夏の匂い

想い出して

恥ずかしいね

岡本はその頃、吐き出したいことをひとつの詩にするのではなく、いくつかの詩に分けて書き続けていた。そして書きたいことを出し切ったら、また別のことに取り掛かるという方法をとっていたのだ。

高橋は「焚火Ⅰ」を歌のサイズに変えてほしいと頼んだ。そして「焚火Ⅰ」が吉田拓郎のもとに、岡本から電話で伝えられていった。

曲をつけてみた吉田拓郎は電話で、いくつかのことばを変えたいと言ってきた。「二杯目だね」が「二杯目だよね」に、「角砂糖ひとつ」が「角砂糖ひとつだったね」に改められた。

二人のソングライティングにおける共同作業は、電話を使って続いていった。「日々の暮らしはいやでも」の一行も、電話で話している最中に吉田拓郎から出てきたという。

こうして完成に近づいたのだが、歌うのが人気歌手の森進一である割には、「タイトルの焚火がちょっと変だなぁ、弱いなぁ」ということになったという。

その時に岡本がいくつか旅をしてきた日本の風景を思い出していて、ふっと浮かんだのが襟裳岬だった。詩集『ビートルズが教えてくれた』の「焚火Ⅰ」の前ページには、「襟裳岬」という昆布採りの女の人が登場する詩が載っていたのだ。

もしかすると名前の「もりしんいち」のなかにある「もり」が、タイトルの「襟裳岬(えりもみさき」へと誘発したのかもしれない。

「わずらわしさ」というキーワードでつながっていたふたつの詩がひとつになって、「襟裳岬」という新たな歌詞が誕生したのである。

「襟裳の秋はなにもない秋です」が、どうして「襟裳の春はなにもない春です」になったのかは、歌ってみればすぐに分かる。意味よりも響きが優先されて「秋」から「春」になったのだろう。

岡本は『ビートルズが教えてくれた』のあとがきで、うたのことばについてこう述べている。

読んでいい詩とうたのことばとは、もう境がないと言う人があるけれど、ぼくはそう思わない。どんな秀れた詩でも、メロディーをつけて、歌うと退屈な場合が多い。読む、あるいは見る詩と、歌う、あるいは聴くことは区別して、うたことばを創ってみたい。

作詞家は必ずしも詩人ではない。作曲家と組んでこそのソングライターなのだ。

『ビートルズが教えてくれた』のあとがきで、岡本は「ぼくはただ貧しい言葉を書くだけだが、その言葉からいろんな人との共同作業が広がるのでうたはおもしろいと思う」とも書いている。

楽曲は音楽化していく過程でミュージシャンやアレンジャー、プロデューサー、さらにはエンジニアなどともつながっていく。最後に歌手がうたって、歌は完成する。

人と人とのつながりが、うたを生み出すのである。森進一が歌ったテープを聴いた吉田拓郎は、「びっくりした~俺、トランペットを聴いた時、倒れたもん」と、アレンジには驚いたと語っていた。

活字より映像より、絵画より、はるかに強くうたによってぼくは影響を受けた。ぼくがこんなにもうたを好むのは、ビートルズを聴いたからであり、僕をこんなにさせてくれたのも、ビートルズである。

一九七三年九月 岡本おさみ

「襟裳岬」は大ヒットを記録し、1974年の第16回日本レコード大賞に輝いた。

ビートルズが教えてくれた―岡本おさみ作品集と彼の仲間たちとの対談

「森進一ベスト~歌手生活50周年記念盤~」

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから