舞台の隅っこから逆光の照明のなかに野坂さんの背中が見える。わたしはこの夜、野坂さんのバック・コーラスを受け持っていた。

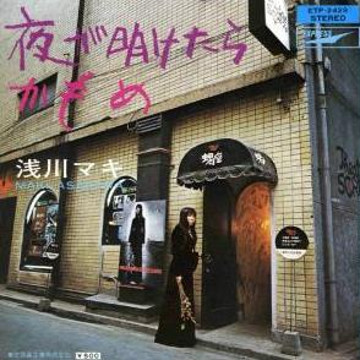

浅川マキが野坂昭如とともにステージに上がったのは1972年の12月30日、アートシアター新宿文化の地下にある小屋、アンダーグラウンド蠍座でのことだった。

1967年に『火垂るの墓』と『アメリカひじき』で直木賞を受賞した野坂昭如だが、その活動は型破りなほど多岐に渡っていた。

シャンソン歌手を目指して1950年に新潟から上京すると、早稲田大学に通う一方でクロード野坂を名乗り、美輪明宏などを輩出したシャンソン喫茶の銀巴里で歌手としての活動をスタートさせた。

その後、放送作家やCMソングの作詞家として活躍するようになり、1960年代に入ると過激で皮肉めいた物言いで注目を集め、既成の権威を壊すアジテーターとして若者たちの支持を集めた。

そんな野坂がレコードデビューを果たしたのは1969年、このときはブルース・ナンバー「ポー・ボーイ」のカバーだった。1971年には代表曲として知られることになる「マリリン・モンロー・ノー・リターン」と「黒の舟唄」をヒットさせる。

一方の浅川マキも銀巴里で下積み時代を送り、寺山修司にその才能を見出されたのをきっかけに人気を集め、同じく1969年に「夜が明けたら/かもめ」でレコードデビューを果たした。

野坂と浅川は12歳も年齢が離れていたが、銀巴里で歌っていたりレコードデビューが同じ年だったりと、キャリアに重なる部分があり、他にも黒のサングラスがトレードマークだったりなど、いくつかの共通点がある。

そんな2人に、若者たちはアンダーグラウンド、そしてアウトローの匂いを感じ取って支持するのだった。

少し酒の入った様子の野坂がステージに現れると、バンドがバラードのようなゆったりしたイントロを演奏し始めた。野坂は白っぽいシャツというシンプルな出で立ちだったが、舞台にただ突っ立っているだけで様になった。

やがてそれがテンポアップしていき、「マリリン・モンロー・ノー・リターン」だと分かると、満員の会場からは歓声が上がる。そして、熱気に呼応するかのように野坂が足を上に蹴りあげると、あっという間にボルテージは最高潮に達した。

そのバックでコーラスをしていた浅川は、野坂の立ちふるまいに見惚れると同時に、こんなことを思うのだった。

こんなに、なんにもかも決ってしまうのに、野坂さんがなにかしら戸惑っているように見えるのは、一体何んなのだろう

野坂はもともとシャイな性格だったと言われており、サングラスや酒の力を借りて本来の自分を隠していたのだという。浅川が感じた戸惑いとは、そうして別の自分を演じていることにどこかで違和感を感じていたからなのかもしれない。

コンサートは「松浦の子守唄」「バージン・ブルース」といった持ち歌が続き、最後は「黒の舟唄」で幕を閉じた。

このとき野坂は42歳だったのだが、なぜその歌声が20歳ほど離れているだろう若者たちの心を揺さぶったのだろうか。浅川によれば、野坂の歌には決して真似することの出来ない“色”があったという。

ほんとにピアノにない音みたいな、あの音色は生れついてのものとしか想えないし、意識的に試みようものなら、正体はすぐにばれるに違いないのだろう。

その後も野坂はことあるごとに歌手として舞台に立ち、2000年9月2日にはクレイジーケンバンドとともに「マリリン・モンロー・ノー・リターン」を歌い、その”色”で世代を超えて若者たちを熱狂させている。

参考文献:

『ロング・グッドバイ-浅川マキの世界』(白夜書房)

こちらのコラムも合わせてどうぞ

トリックスターとなった小説家、野坂昭如のために作られた「マリリン・モンロー・ノーリターン」

野坂昭如の「黒の舟唄」を歌い継いだ盲目のシンガー、長谷川きよし

●Amazon Music Unlimitedへの登録はこちらから

●AmazonPrimeVideoチャンネルへの登録はこちらから

- TAPthePOPアンソロジー『音楽愛 ONGAKU LOVE』

TAP the POPが初書籍を出版しました!

「真の音楽」だけが持つ“繋がり”や“物語”とは?

この一冊があれば、きっと誰かに話したくなる

今までに配信された約4,000本のコラムから、140本を厳選したアンソロジー。462ページ。

「音楽のチカラで前進したい」「大切な人に共有したい」「あの頃の自分を取り戻したい」「音楽をもっと探究、学びたい」……音楽を愛する人のための心の一冊となるべく、この本を作りました。

▼Amazonで絶賛発売中!!

『音楽愛 ONGAKU LOVE』の詳細・購入はこちらから